1

1

Имя салдата просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть, от вышняго генерала даже до последнего мушкетера, коннаго и пешаго.

«Устав воинский Петра I».

Восемнадцатилетний капрал остановился у своего дяди — поручика лейб-гвардии Преображенского полка Александра Ивановича Суворова, в его офицерском доме, в расположении 10-й роты Преображенского полка. Здесь и прожил Александр в продолжение всей своей солдатской службы.

До явки в полк оставалось несколько дней, и Александр отправился поглядеть город, который дядя вызвался ему показать. В молодой столице все напоминало о Петре, все было обязано своим рождением кипучей деятельности преобразователя России. Суворов привык к Москве, к ее разнообразию и неправильностям, бесчисленным золотым куполам, вольготно раскинувшимся дворцам вперемежку с деревенскими постройками, к ее улицам, выложенным бревнами или досками, ее громадности и азиатской пестроте. Петербург не мог не поразить его обилием камня, разбегом архитектурных линий, открытыми площадями и речными просторами.

С набережной в дымке хмурого декабрьского дня открылся дивный вид на остуженную Неву и Петропавловскую крепость с гигантским золоченым шпилем-иглой, на торжественный строй зданий Васильевского острова.

— Там дворец Меншикова, — махнул черной форменной треуголкой Александр Иванович. — Учрежден в нем Минихом шляхетский корпус наподобие того, какой имеется в Берлине. Ныне именуется Сухопутный. Теперь смотри — множество одинаких домов, как бы под одною зубчатою кровлей. Сие Двенадцать коллегий. Когда достроят последнюю, занимать будет фронтом без малого версту…

— А это, дядюшка? — юноша указал на растянутое вширь трехэтажное здание с многоярусной башней, увенчанной золотым глобусом. — Неужто Куншткамера?

— Она. Выставлены тут заспиртованные уроды-младенцы, диковинные звери, человеческие кости, редкостных пород камни, необыкновенные ружья, посуда, медали. А также тело удивительного великана, здесь же до кончины своей проживавшего, по имени Буржуа…

— Нельзя ли нам внутрь зайтить?

— Куншткамера сейчас закрыта. Здание сие совсем недавно, пятого декабря, горело, причем многие знатные вещи погибли…

Перейдя деревянным Зеленым мостом реку Мью, Суворов-младший увидел императорский дворец, охраняемый гвардейцами, — место пребывания Елизаветы. Дворец был из камня и дерева, невысокий, но обширный, с пристройками и флигелями. Солдаты-преображенцы четко отдали комплимент — приветствие своему поручику.

— До седьмь сот двадцать осьмого года дом сей принадлежал богачу и генерал-адмиралу Апраксину, — пояснил дядя Александру, — и был заново отстроен и расширен по указанию покойной государыни Анны Иоанновны…

От нового каменного здания Адмиралтейства с семидесятиметровым вызолоченным шпилем тремя лучами расходились Невская, Вознесенская перспективы и Гороховая улица. На Невском меж двухэтажных голландской архитектуры дворцов строились новые, во французском стиле, иные в три этажа, с небольшим окном полуциркульной дугой сверх потолка во фронтоне.

Семеновские казармы находились на окраине Петербурга, «позади Фонтанки, за обывательскими дворами», как значилось в указе императрицы Анны Иоанновны от 13 декабря 1739 года. За прошедшие годы Семеновская слобода уже почти отстроилась, имея в центре деревянную церковь Богородицы, вблизи нее — полковой двор и учебный плац. Слобода была разбита на перспективы и правильные улицы; каждой роте отвели свой участок, на котором ставились достаточно просторные дома или связи. Многие из солдат-гвардейцев жили семьями, завели собственные дома и огороды. В казенных же связях помещалось по четыре человека на светлицу.

Облачившись в зеленый солдатский мундир с одной капральской нашивкой, Суворов начал свою каждодневную действительную службу в 3-й роте семеновцев. Больше всего хлопот доставляла ему коса. Крепившаяся на проволоке, ленточная, она должна была быть крепко ввязана в собственную волосяную косу с бантом. С висков полагалось опускать по букле, расчесанной и хорошо завитой на трех бумажках. В полковом и церковном строю, на караулах и во всякое время в городе волосы требовалось содержать напудренными. Трудно было сразу приноровиться ко всем тонкостям тогдашнего солдатского туалета, не уступавшему по сложности дамскому.

Наступил 1748 год, а вместе с ним празднества и новые царицыны милости дворянскому воинству. В канун Нового года указом Елизаветы Петровны были произведены в очередные чины многие офицеры, и в их числе Александр Иванович Суворов, получивший звание капитан-поручика. Это был заурядный гвардейский офицер, обязанности в полку исполнявший с прохладцей, весь ушедший в семейные заботы, воспитание своего девятилетнего сына Федора. Подобно многим другим гвардейцам, Александр Иванович не имел особого призвания к военному делу и, понятно, мало чем был полезен жадному до новых знаний племяннику. Разве что он мог как-нибудь на досуге за тавлейной — шахматной — доской поведать о блестящих походах 1742 и 1743 годов шотландца на русской службе фельдмаршала П. П. Ласси, об эпизодах недавней войны со шведами, коей был участником:

— Потеряв города Вилманстранд и Фридрихсгам и оставя все княжество Финляндское, шведское войско принуждено было ретираду получить. Война им была весьма разорительна и окончена миром, к удовольствию России. И оному первому шведского войска предводителю генералу Левенгаупту и генералу при нем Буденброку в Стекголме парламентом, почитая слабые их поступки, публично оным бедным генералам головы отсечены…

С воцарением Елизаветы и заключением в 1743 году выгодного мира в Або, по которому России отходила часть Финляндии и граница со Швецией отодвигалась по реке Кюмени, о войне, кажется, не помышлял никто. Будучи прямой наследницей Петра Великого, Елизавета, однако, не обладала ни его государственным умом, ни его военными наклонностями. Достаточно того, что она была вполне русской монархиней, пресекла бироновщину, сделала первый шаг к уничтожению пыток при допросах. Миновала тяжелая пора репрессий — общая амнистия вернула в семьи жертвы Бирона.

Провозгласив возвращение к традициям Петра, Елизавета в то же время сильно расширила привилегии дворянства, щедро раздавала земли и крепостных в собственность, ввела указом 14 марта 1746 года исключительное право дворян владеть землей и крепостными, а затем узаконила гнусную торговлю людьми.

В 1748 году императрице было тридцать девять лет. Доверив штурвал государства канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину и братьям Шуваловым, она, как и в ранней молодости, обожала балы, маскарады, танцы, наряды — гардероб ее насчитывал более тридцати тысяч платьев.

Роскошь и блеск дворца, подражавшего Версалю, стали удивлять самих иностранцев. Щегольство костюмами, головными уборами, драгоценными камнями не знало пределов. Нравы двора смягчились, появилась любовь к изнеженности, в придворных залах впервые распространилась атмосфера куртуазного, любовного флирта. На балах и празднествах Елизаветы царило обожание женщины, которой уже не была свойственна робость первых петровских ассамблей. Частые банкеты предшествовавшего царствования с обильными возлияниями сменились куртагами — приемами, где играла «обширная музыка итальянской капели», или «новоприезжие буфон с буфонкой и прочие итальянцы пели разные арии», или танцевали «приезжие из Италии и российские донсоры и донсорки». Увеселения при дворе следовали одно за другим почти ежедневно. Редкий день в камер-фурьерском журнале не отмечен куртагом, балом или театральным представлением.

Беззаботность и веселье, царившие при дворе, не могли не сказаться на состоянии русской армии, а гвардии в особенности.

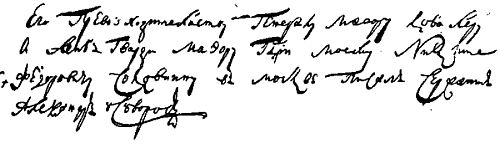

Рапорт сержанта А. В. Суворова.

Юный Суворов немало изумился, не видя вокруг той суровой дисциплины и требовательности петровских времен, о которых так много рассказывал ему отец. Свои воинские обязанности гвардейцы выполняли из рук вон плохо. Солдаты-дворяне самовольно отлучались с постов, учиняли попойки и драки, присылали на тяжелые работы вместо себя своих крепостных. А так как в Семеновском полку солдат-дворян было около половины, то их помещичьи привычки и наклонности сделались причиною множества разного рода льгот и послаблений, к числу которых относилось и разрешение жить вне черты расположения части.

В обычный мокрый петербургский день, когда не разберешь, зима это или осень, дежурный по полку вывел семеновцев на главный плац для проведения строевых учений. Поставленные в каре или четырехугольник солдаты недовольно переговаривались, браня гнилую погоду. Дежурный подал команду «Смирно!» и бросился к полковой избе, откуда уже выходили господа полковые штапы во главе с командиром семеновцев генерал-аншефом Степаном Федоровичем Апраксиным, в пышной шубе поверх расшитого золотыми лаврами мундира. Сняв форменную шляпу, дежурный доложил о готовности полка к проведению экзерциций.

Вельможа задумчиво поднял толстое лицо к сочащемуся небу, вздохнул и неожиданно зычно скомандовал:

— Слушай приказ! Начать экзерциций на сей неделе… — Он передохнул, поправил на брюхе золотой шарф и решительно закончил: — Ежели на сей неделе будет благополучная погода. — И, тяжело повернувшись, пошел в избу. На крыльце Апраксин остановился: — А свободное время употребить на полковые работы…

Слобода продолжала отстраиваться, и хозяйство семеновцев не вполне еще наладилось.

Возвращаясь в казарму, долговязый солдат из дворян Петр Кожин кивнул Суворову:

— Знамо дело: работа не волк, в лес не уйдет…

— Ты-то чего радуешься, — ответил Суворов, — пойдешь, братец, в команду лес вырубать, твой черед.

— Нет уж, господин капрал, — усмехнулся Кожин, — не пойду. Или неведом тебе приказ, так пойдем покажу… «Нижеписаных рот солдат, а именно… Прозоровского… Лихачева…»

Кожин долго водил пальцем по строчкам, отыскивая свою фамилию, ибо в грамоте российской силен не был:

— Вот! «…Третьей роты Петра Кожина… как на караулы, так и на работы до приказу не посылать, понеже оные, вместо себя, дали людей своих в полковую работу для зженья угля; того ради оных людей присылать сего числа пополудни во 2 часу на полковой двор…»

— Сколько ж у тебя с собой дворовых? — полюбопытствовал Суворов.

— Двадцать осемь душ, не считая женского полу, — охотно сообщил тот. — За господской головою живут, так надо ж и им хлеб отрабатывать…

Суворов все более убеждался в том, что положение солдат-дворян никак нельзя было назвать тяжелым. Унтер-офицеров же гвардии приравнивали к армейским офицерам как в служебном отношении, так и по значению их в обществе. На них возлагались серьезные поручения, они ездили за границу от Иностранной коллегии, командировались и в глубь России. Дворяне, даже рядовые солдаты, приглашались на высочайшие балы и маскарады.

— В машкераде, который по соизволению ея императорского величества назначен в будущую пятницу, быть всем знатным чинам и всему дворянству российскому и чужестранным фамилиям, кроме малолетних, в приличных масках и притом, чтоб платья пилигримского и арлекинского и непристойного деревенского, також и на маскарадные платья мишурного убранства и хрусталей употреблено не было, да и не иметь при себе никаких оружий… — Лейб-гвардии майор Никита Федорович Соковнин со значением оглядел ровные ряды солдат-дворян. — Того ради в ротах и заротной команде всем чинам объявить, и кто из дворян пожелает быть в том машкераде, о тех подать за руками командующих господ обер-офицерам в полковую канцелярию ведомости неотменно.

Стоявший на правом фланге взвода, рядом с капралом, долговязый Кожин толкнул локтем Суворова:

— В машкерад пойдешь? Суворов замотал головой.

— Экой ты, право, чудак. Да почему же не хочешь?

Кожин имел собственный выезд. Начальству даже приходилось ограничивать его в количестве запрягаемых в карету лошадей.

— Недосуг мне, да и к дамскому полу я склонности не имею…

— А ты слышал, что после бала будет разыгрываться кадетами на складной сцене русская трагедия «Хореф и Нарт»? Александр живо обернулся к Кожину, позабыв, что находится в строю:

— Изволь, братец, пойдем. Трагедию посмотрю, и с превеликим удовольствием…

В назначенный час Суворов в простой полумаске уже сидел в богатой карете Кожина, разодетого в немыслимый восточный костюм. Императорский дворец был иллюминирован разноцветными плошками, сиял тысячами свечей в хрустальных жирандолях, отражавшихся в венецианских зеркалах, сверкавших в драгоценных уборах знатных дам.

Суворов впервые оказался посреди великолепия дворцовых зал, затянутых алыми, пунцовыми, вишневыми и зелеными шелками, шитыми серебром и отделанными золотым позументом. В залах стояли резные золоченые стулья и банкетки из березы, ясеня и темного дуба. В тяжелых рамах красовались писанные маслом парсуны и картины на мифические сюжеты.

В потоке нарядных гостей Кожин чувствовал себя как рыба в воде, раскланиваясь со знакомыми масками, обращая особливое внимание, словно он искал кого-то, на молодых женщин — они носили на платьях, у выреза, специальный бант для интимных записочек, именуемый почтою любви.

Проходя зимним садом, Кожин вдруг остановился, в преувеличенно низком поклоне пропуская мимо себя веселую и шумную компанию. Впереди разряженных дам, большею частью с грубыми, топорными фигурами, двигался офицер-преображенец без маски. Узкий, в талию, темно-зеленый мундир очень шел его красивому круглому лицу, белому и живому, с голубыми глазами и маленьким ртом, твердо очерченным и алым. Он держался прямо и стройно, весело улыбаясь в ответ на приветствия окружающих.

Суворов удивился, но последовал примеру Кожина, шепнув ему:

— Лицо этого капитан-порутчика кажется мне знакомым…

— Тише, — не поднимая головы, отвечал Кожин, — сие всемилостивейшая государыня наша Елизавета Петровна…

Капрал еще не знал, что на балах и маскарадах императрица любила появляться в мужских платьях, которые ей очень шли, заставляя приближенных офицеров надевать дамские наряды.

Кожин скоро бросил новичка-семеновца, проследовав за кокетливой китаянкой с украшенным драконами веером и мушкою на щеке — условным знаком согласия на свидание. Маленький голубоглазый капрал едва дождался начала театрального представления, проскучав в чужой разряженной толпе и зарубив себе не ходить более на дворцовые увеселения.

Суворов предпочел наблюдать жизнь двора лишь по необходимости — отправляясь в караулы — и рано почувствовал неприязнь к «розовым каблукам» — придворным, их изнеженности, сибаритству, легкомыслию, скорому и несправедливому возвышению, начинавшемуся с младенчества, «будучи от отца у сиськи».

…День тезоименитства Елизаветы, 5 сентября 1748 года, читал он в газете «Санкт-Петербургские ведомости», «празднован в Летнем доме обыкновенным образом»: по окончании литургии в церкви объявили о награждении сановников орденами и чинами. Среди отмеченных были сыновья Николая и Андрея Шуваловых — «первому из них шесть, а второму пять лет от роду».

«Ввечеру был при дворе бал, и на дворе перед залою представлена была великолепная иллуминация, состоящая в монументе или великолепном здании в честь имени ее императорского величества, в двух крылах по обе стороны перспективы, или главного входа во дворец, с аллегорическими и на славное имя ее императорского величества склоняющимися украшениями…»

В эту пору первые воинские места заняли люди хоть и русские, но малоодаренные — фельдмаршал на двадцать втором году жизни, фаворит Елизаветы А. Г. Разумовский, никогда не бывший в сражениях князь Н. Ю. Трубецкой, ловкий придворный граф А. Б. Бутурлин, сам называвший себя «фельдмаршалом мира, а не войны», брат фаворита и украинский гетман К. Г. Разумовский, наконец, генерал-аншеф благодаря дружбе с Шуваловым и Бестужевым С. Ф. Апраксин.

«Возлюбленная тишина», которую воспел в оде на восшествие Елизаветы М. В. Ломоносов, длилась целых четырнадцать лет.

Суворову она позволила довершить свое самодеятельное военное образование. Получая от отца небольшую сумму, он ухитрялся экономить и все оставшиеся деньги тратил на покупку книг, посылая за ними в лавку смышленого Ефима Иванова. Прежней близости, понятно, между ними не могло быть. Теперь для Ефимки Александр был молодым барином. Но как радостно удивился Суворов, застав однажды своего дворового за чтением.

— Ты когда же грамоте выучился?

— Да в книжной лавке. Кажный раз спрашивал о какой-нибудь букве. А дома сидеть скушно, вот и складать стал…

Не в пример Ефиму другой слуга Суворова — Сидор Яковлев с молодым господином бывал дерзок, из дому отлучался и нередко попивал, невесть где добывая деньги.

Суворову, впрочем, было не до Сидора. У него не оставалось времени даже на легкий досуг и развлечения, так много он читал, так усердно нес службу в полку. Возможно, капрал-семеновец посещал и Сухопутный шляхетский корпус, хотя преподавание в нем при Елизавете велось дурно и вряд ли мог он почерпнуть там что-либо для себя новое.

С поступлением в Семеновский полк перед Суворовым открылась возможность практического изучения самых основ воинской жизни. Впрочем, слово «изучение» тут, пожалуй, неуместно. Суворов принял солдатчину не как систему мелочных и угнетающих обязанностей, от которых надо уклоняться, но как необходимое и уже потому увлекательное начало длинного пути, ведущего к тому, чтобы в будущем сравняться со своими кумирами. Со стороны такое упорство могло показаться одной странностью: неказистый, хилый капрал-дворянчик без связей и покровителей задался выполнить нечеловечески трудную программу. Но он принялся за нее с настойчивостью почти маниакальной.

Первый ее пункт значил: не притвориться солдатом, а претвориться в него — познать его психологию, особенности, привычки, быт, досконально изучить его душу. Проведший отрочество без матери, под рукой сдержанного и сурового отца, он быстро вжился в новую, воинскую семью. Для молодого Суворова начатое теперь познание, и открытие русского солдата было и познанием и открытием русского народа.

Крепостные крестьяне, отданные в солдаты, несли, как известно, службу почти всю жизнь, не меньше, чем в войнах, гибли в госпиталях от плохого ухода, скученности, эпидемий, страдали от муштры и жестокого обращения офицеров. Если солдату-дворянину, особенно гвардейцу, служба могла и не быть в тягость, то для вчерашнего крестьянина трудность солдатчины была непомерной. Все это правда, точнее — полправды. Другая половина заключалась в том, что и на такой тяжкой службе русский человек оставался самим собою, не терял драгоценных качеств своего национального характера. Народ и в солдатчину внес нечто свое, неповторимое и ее облагородившее.

«В русской солдатской среде, — справедливо замечает А. Петрушевский, — много привлекательного. Здравый смысл в связи с безобидным юмором; мужество и храбрость спокойные, естественные, без поз и театральных эффектов, но с подбоем искреннего добродушия; уменье безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды так же просто, как обыденные мелочные неудобства. Суворов был русский человек вполне; погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с нею навсегда; все, на что она находила отголосок в его натуре, выросло в нем и окрепло или же усвоилось и укоренилось».

Суворов заставил себя почувствовать вкус ко всему, что связано с действительной службой в армии, и стать образцовым солдатом. Вечером, перед уходом из казармы, он всякий раз проверял, как вычищено после стрельб его ружье, хорошо ли смазаны шурупы. Это была все та же кремневая гладкоствольная фузея петровских времен. Лишь дальность и меткость стрельбы с тех пор несколько повысились за счет более тщательной отделки ствола и улучшения качества пороха. Прицельный огонь, однако, можно было вести только на расстоянии шестьдесяти — восемьдесяти шагов.

— Жена моя в надлежащем виде, — ставя ружье в «перемиду», объявил он дежурному — Петру Кожину, недавно нашившему на рукав капральский позумент.

— Тебе, Суворов, только и забот что ружье да экзерциции, — уныло возразил тот.

— А тебе?

Кожин скорчил смешную гримасу и вместо ответа запел:

Радость моя паче меры, утеха драгая,

Неоцененная краля, лапушка милая

И веселая, приятно, где ты теперь гуляешь.

Стосковалось мое сердце, почто так терзаешь…

— Сиречь, рандеву его ожидало, а вышло, сиречь, дежурство! — догадался туповатый Александр Прозоровский, прозванный в полку Сиречь за неумеренное употребление этого слова.

— Так, братцы. Суждено мне здесь всю ночь маяться да о лапушке моей мечтать.

— Погоди, — остановил его Суворов, — в беде такой я тебе сикурсовать могу. Пойдем к сержанту, он дозволит мне за тебя на дежурство заступить…

Длинный капрал сгреб Суворова в объятия, поднял и закружил по казарме, припевая:

Если вас сподоблюсь видеть, закричу:

«Ах, светик мой!

Ты ли, радость, предо мной! Я раб и слуга твой».

То ли разно развернусь, прижав, поцелую.

Подарю драгую перстнем, кинусь, размилую.

Виват, радость! Виват, сердце! Виват, дорогая!

Неоцененная краля, браллиант, дорогая!..

Суворов охотно шел на дежурство, в караулы, с тщанием отрабатывал экзерциции, ровно никакого значения не имевшие в условиях боевых, — он повиновался, и его всегда критический ум молчал. Можно вообще предположить, что в эту начальную пору своей солдатчины он нигде не бывал, кроме казармы, караулов, дома в Преображенской слободе да еще Сухопутного корпуса.

Несмотря на свой неказистый вид, Суворов добился отличной выправки, ловко выполнял ружейные приемы и отдавал приветствия. Однажды был он наряжен в караул в садах Летнего дворца, когда неподалеку прогуливалась Елизавета. Капрал так молодцевато отдал ей комплимент, что царица остановилась и поинтересовалась его именем. Узнав, что он сын Василия Ивановича Суворова, крестника ее отца, она вынула серебряный рубль и подала ему.

— Государыня, не возьму, — почтительно сказал Суворов. — Закон воспрещает солдату брать деньги, стоя на часах.

— Молодец! Знаешь службу, — ответила дочь Петра и потрепала по щеке маленького капрала. Она положила рубль к его ногам. — Возьми, когда сменишься.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.