Он умирал бессмертным (1878–1885)

Он умирал бессмертным (1878–1885)

— Слишком большое напряжение опасно для человека в его возрасте, — говорит Жюльетте Друэ врач.

Виктор Гюго лежит в соседней комнате, Жюльетта прикрывает плотнее дверь, чтоб его не беспокоили голоса.

— Кровоизлияние в мозг, но опасности для жизни пока нет, — продолжает врач. — У мосье Виктора Гюго могучий организм, он еще будет жить и жить, но сейчас ему необходим полный покой, отдых.

Только неделю назад он говорил речь на конгрессе писателей, а теперь вынужден лежать неподвижно. Жюльетта уговаривает, как только он немного поправится, поехать всей семьей на Гернсей. В июле они отбывают из Парижа.

В Отвиль-хаузе их встречает верная Жюли Шене. Радостно визжит собака Сенат, бросаясь к хозяину.

— Ну, конечно, наш Сенат гораздо лучше, чем, версальский, — шутит Жюльетта, — я всегда говорила это.

Виктор Гюго снова бодр, гуляет с внуками, беседует с гостями, читает газеты, пишет письма. Он стал только немного хуже слышать, иногда в голове легкий шум.

В сентябре его приглашают председательствовать на собрании интернациональной Лиги мира и свободы.

«…Мне приходится задержаться на Гернсее, — пишет он председателю лиги, — но вы прекрасно знаете, что я всей душой солидарен с великим делом Свободы и Мира. Монархи ополчаются против свободы, духовенство против мира, но тем не менее наш успех предопределен; народы хотят объединиться. У нашей эпохи двойная обязанность: подавить волю монархов и выполнить волю народов».

В октябре Гюго уже стремится в Париж. «Я приеду на будущей неделе, — пишет он Полю Мерису 25 октября 1878 года. — Хочу голосовать в Сенате и в Академии, чтобы помешать парижскому архиепископу попасть в Сенат, а г-ну Тэну — в Академию. У нас нынешней зимой будет достаточно дел, не считая „Всей лиры“».

«Вся лира» — это новый поэтический сборник, который он собирается выпустить в свет.

Старый солдат прогресса не сдается. Духовные персоны — его давние враги, а Ипполита Тзна он осуждает за то, что этот историк и критик оказался в лагере душителей в дни репрессий над участниками Коммуны. Таких нечего выдвигать в Академию.

В Париже Поль Мерис купил по поручению Гюго дом на авеню Эйлау. Новое жилище поэта меблировано торжественно и нарядно. Сияет люстрами красный салон. В комнате хозяина — кровать с пышным балдахином, большой рабочий стол, у окна высокий пюпитр. Гюго по-прежнему любит работать стоя.

В 1879 году новый сборник выходит в свет. Читатели потрясены могучей энергией и великолепным мастерством старого Орфея. Но друзья поэта, его неизменные помощники Вакери и Мерис знают, что большая часть стихов в этом сборнике принадлежит к давним запасам Гюго. В его сундуках еще много неведомых сокровищ. Но он пишет и новые стихи, дорабатывает произведения, начатые еще на Гернсее.

Популярность поэта в Париже необычайна. Им восхищаются, им гордятся, его любят.

С тех пор, как Мак-Магон в январе 1879 года ушел в отставку, у власти умеренные республиканцы. Президент Жюль Греви — поклонник старого поэта. В кружке Виктора Гюго атмосфера больших надежд.

— Наш мэтр стал Эсхилом новых Афин, — говорят его друзья.

Гюго встает теперь в девять часов утра, уже не так рано, как прежде. Жюльетта первая приходит сказать ему «доброе утро», потом прибегают Жорж и Жанна. По утрам он по заведенному обычаю принимает холодный душ, растирается жесткой шерстяной перчаткой и чувствует себя бодрым и крепким. После завтрака обычно отправляется на прогулку. Как и в молодости, ему хочется все видеть «своими глазами».

5 июля 1879 года он совершает путешествие над Парижем на воздушном шаре. Первый раз в воздухе! Незабываемое ощущение — отделиться от земли, смотреть на нее сверху. Видеть Париж, как на ладони. Кольцо бульваров, лента Сены, башни собора… Гюго думает о будущем, когда человек станет крылатым, изобретет мощные летательные аппараты.

Прогресс. Завоевание неведомых далей. Другая жизнь на земле. Это будет!

Париж повеселел. Все ждут от нового правительства реформ, надеются на улучшение жизни. И старый поэт продолжает ратовать за справедливость и мир. Правда, он теперь редко выступает, но все же время от времени его голос раздается с трибуны.

В мае 1879 года Гюго по просьбе своего друга Шельшера председательствовал на конгрессе борцов против рабства. 3 июля 1880 года он выступил в Сенате. Поэт начал свою речь с напоминания о годовщине взятия Бастилии,

— Господа! Четырнадцатое июля — праздник всего человечества!

Он предлагает сенаторам встретить годовщину революции благородным решением — принять закон об амнистии коммунарам.

— Тридцать четыре года назад я впервые говорил с трибуны Франции — с этой трибуны. По воле бога мои первые слова были посвящены защите прогресса и истины; по его же воле эти мои слова — может быть, последние, если вспомнить о моем возрасте, — посвящены защите милосердия и справедливости.

На этот раз закон об амнистии был принят Сенатом.

* * *

В февральский день 1882 года в Париже праздник. Знаменитый поэт Франции достиг восьмидесятого года жизни. В коллежах и пансионах в честь этого дня отменены наказания, школьников отпускают с занятий. Дети, юноши, взрослые, старики — все хотят приветствовать Виктора Гюго.

Необыкновенный день рождения. Даже в юношеских мечтах поэту не мог пригрезиться такой триумф. Бессмертие при жизни. Любовь и восхищение народных масс. С самого полудня мимо дома на авеню Эйлау движутся нескончаемые живые потоки: здесь и парижане, и делегаты со всех концов Франции, и посланцы многих стран мира. У самого дома на розово-голубом пьедестале водружен золотой лавр.

Виктор Гюго стоит у раскрытого окна, одной рукой он обнимает Жоржа, другой — Жанну. Вот он живой, бессмертный старый Орфей в скромном черном пиджаке, с непокрытой седой головой.

Все движется и движется людской поток у его окон, и все головы повернуты к нему, все руки взлетают в воздух.

— Да здравствует Виктор Гюго!

Он прижимает руку к сердцу; вот они, его герои, его читатели.

Проходит группа рабочих-типографщиков. Это они печатают его книги и первыми читают их! А вот стайка молодых девушек — школьницы, пансионерки — сама юность с букетами живых цветов.

— Жорж, лови!

Гюго всматривается в лица этих людей — глаза его по-прежнему зорки, хотя сегодня их то и дело застилают слезы. Вот в толпе виднеется фигура старого солдата, инвалид с орденом Почетного легиона в петлице, он по-военному отдает честь, приближаясь к дому поэта. И мальчишки весело шагают рядом со взрослыми, ровесники его вечно юного Гавроша.

Шесть часов подряд движется это небывалое шествие. Уже темнеет, Жорж и Жанна немного устали и замерзли, но не хотят уходить, прижимаются к деду, а дед забыл о времени, не замечает усталости, он высоко поднимает руку, и над людскими рядами несется его голое:

— Да здравствует республика!

Как ему хочется верить, что пришла, наконец, та самая республика, о которой он мечтал столько лет! В эту минуту счастливого опьянения триумфом не хочется думать о темном, тревожном, о несбывшемся и незавершенном. Он счастлив, он погружается в волны народной любви и забывает обо всем. Народ похож на океан, и в этот день волны его рокочут торжественно, радостно, льнут к его ногам. Ощущение ни с чем не сравнимого счастья.

Шестьсот тысяч человек прошло в тот февральский день под окнами Виктора Гюго. Народ приветствовал друга отверженных, певца возмездия, борца за справедливость.

Письма и призывы продолжают лететь к нему со всех концов земли.

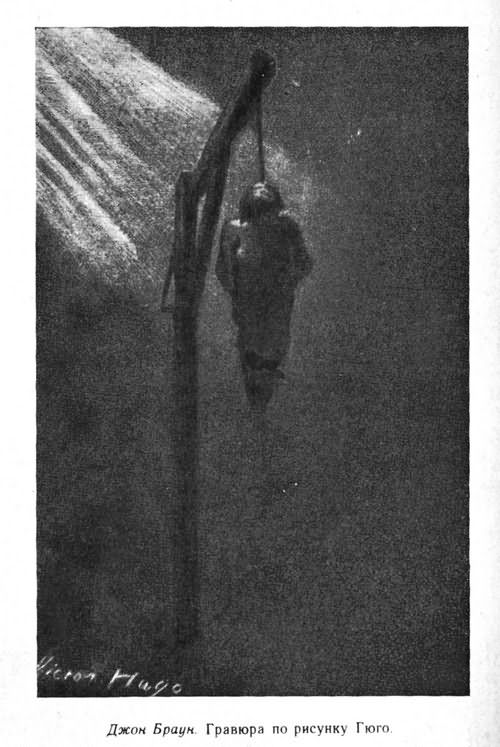

В марте 1882 года Виктор Гюго выступает в печати по делу двадцати двух русских народовольцев.

«Цивилизация должна вмешаться, — призывает Гюго. — Сейчас перед нами беспредельная тьма, среди этого мрака десять человеческих существ, из них две женщины (две женщины!), обреченных на смерть. А десять других должен поглотить русский склеп — Сибирь.

За что? За что эта виселица? За что это заточение?»

Гюго обличает неправый суд — закрытое судилище, без публики, без журналистов, без ответного слова обвиняемых.

И самодержцам иногда приходится прислушиваться к голосу мирового общественного мнения. Правда, одними призывами не сокрушить казематов и дворцов, но и призывы порой приносят плоды. Приговор народовольцам смягчен. Девяти приговоренным к смерти казнь заменена пожизненной каторгой. Десятому — Н. Суханову виселица заменена расстрелом. На большую «милость» самодержцы едва ли способны.

С помощью верных Мериса и Вакери Гюго готовит все новые и новые сборники стихов и поэм, извлекая поэтические сокровища из своих сундуков. В 1881 году появляется сборник «Четыре ветра духа», в 1883 году готовится к выпуску новый том «Легенды веков». Впервые в жизни у поэта появился секретарь; Жюльетте Друэ уже трудно переписывать его рукописи, Жюльетта больна, тает с каждым днем. У нее рак желудка, она ничего не может есть, знает о скором конце и приучает себя спокойно думать о неизбежном. Но Виктор Гюго не желает слышать об этом, не может поверить тому, что она должна его покинуть. Он хочет, чтобы она улыбалась ему, как прежде. И она никогда не жалуется, не стонет, скрывает боль и пытается улыбнуться, когда он сидит у ее изголовья.

1 января Жюльетта написала ему последнее свое письмо:

«Дорогой, обожаемый, я не знаю, где буду в следующем году в это время, но сейчас я счастлива и горда, что могу выразить тебе одним словом то, что подтверждено всей моей жизнью: я тебя люблю».

В знаменательную годовщину их любви он подарил ей свой портрет с надписью: «Пятьдесят лет любви — это лучший брак». Да. Она согласна с этим, и пусть ей нелегко жилось, ни с кем не поменялась бы она своей судьбой.

Жюльетта Друэ умерла 11 мая 1883 года.

* * *

Веку шел девятый десяток, век близился к концу. Но не примирение и милосердие было написано на лице дряхлеющего века, а все растущее ожесточение. Росли новые цитадели войн, ковались новые цепи для народов. Все опаснее для судеб человечества становился «вооруженный мир» в Европе, все судорожнее тянулись во все концы света хищные руки европейских властителей — финансовых королей, железных королей, нефтяных королей — руки холеные и руки жилистые с набухшими старческими венами.

Взапуски, сбивая с ног один другого, неслись по приказу этих королей их слуги и наемники — английские, французские, немецкие, бельгийские, во фраках министров, в генеральских мундирах. Все новые экспедиционные отряды и армии отправлялись в еще не поделенные хищниками земли. В Азию, в Африку! К устью Конго, к берегам Нигера, в долину Тигра и Евфрата! Грабители без масок, без покрова ночной темноты обрушивались на чужие земли, резали, рубили, грабили, жгли. Они добывали новые рынки, новые источники богатств для королей-капиталистов.

Пушки с английских кораблей наведены на восставшую Александрию. Корчатся в смертных муках воины-зулусы под градом европейских пуль. Гибнут от желтой лихорадки французские солдаты, посланные на завоевание Тонкина. Тяжелым бременем ложится на французский народ «колониальный Седан», поражение при Ланг-Соне.30 марта 1885 года. Но грабители не останавливаются. Они довершат свою «экспедицию».

Среди бела дня вампиры присасывались к телам народов.

Все ясней становилась враждебность капитализма прогрессу, и все новые формы обмана и угнетения изобретали властители буржуазного мира и их наемники. Но дыхание народов не замирало, народные движения не прекращались на Западе Европы и разгорались на Востоке.

Век близился к концу.

* * *

Шумел, блистал, пел и волновался Париж. Рождались на свет новые люди, открывались новые заводы, театры, кафе, выходили новые книги.

Газетчики кричали о последних событиях:

— Смена кабинета министров!

— Забастовка в Лионе!

Вернулись из ссылки участники Коммуны, оставшиеся в живых. Появились новые вожаки рабочего движения. Все чаще слышались во Франции имена Жюля Гэда, Поля Лафарга.

В красном салоне Виктора Гюго по вечерам по-прежнему собираются гости. Писатель прислушивается к беседам, но сам говорит мало и редко. Иногда друзьям кажется, что он отсутствует, взгляд его, устремлен куда-то внутрь. Старый мэтр изменился, погрустнел, затих.

Он просит, чтобы в дни его юбилеев не устраивали больше праздников.

«В моей жизни столько траура, что для меня нет больше праздников», — говорит он.

В августе 1883 года Гюго с внуками и невесткой ездил на отдых в Швейцарию. У здания гостиницы на берегу озера Леман, где остановился Гюго, собралась толпа, в ней был юный Ромен Роллан. Впоследствии он рассказал об этой встрече в очерке «Старый Орфей».

«Мы остановились на ночлег в маленьком городке Вильневе на самом берегу Женевского озера… Уснув поздно и проснувшись рано под плеск волн о берег, мы перед отъездом в Вале увидели всюду приготовления к празднеству: нам сообщили, что Виктор Гюго находится в отеле „Байрон“ и что из Женевы и всех окрестностей озера после полудня соберется народ, чтобы его приветствовать. Мы побежали к отелю. Здесь мы проскользнули в прекрасный сад и прождали в нем под деревьями около пяти часов с бьющимся от нетерпения сердцем (нет, мы не были пресыщены жизнью!). Мы согласились бы прождать целый день! Наконец с озера раздались звуки пения. По его позлащенной солнцем лазури заскользили разукрашенные флагами лодки, звуки музыки, радостные голоса. Люди вторгались в сады. Толпа, собравшаяся с обоих берегов озера, стала тесниться вокруг отеля, заполнять прилегающее к нему пространство. И вот на средней террасе, где развевались трехцветные флаги, показался старый дед среди двух внуков… Как он, однако, был стар! Совсем седой, весь в морщинах, брови насуплены, глаза глубоко запали. Он мне показался вышедшим из глубины веков.

Я был совсем близко. Я напрягал слух, но мне не удалось разобрать ничего из глухого бормотанья старика, кроме его единственного возгласа: в ответ кричавшим „Да здравствует Гюго!“ Гюго воскликнул: „Да здравствует республика!“ Глаза у него при этом были сердитые, а руки были подняты, словно он собирался поносить кого-то, напоминая о той, которую надлежало приветствовать…

Когда толпа разошлась, я продолжал бродить по аллеям, все еще надеясь увидеть дорогого старика. И я увидел его вновь, когда он, волоча ноги, направился к площадке, на которой Жорж и Жанна играли в крокет. Жорж и Жанна бросились к нему навстречу, крича: „Дедушка, дедушка!“ Их детские голоса звучали нежно и вкрадчиво, как флейта. Быть может, они были искренни, но искренность эта была показной, рассчитанной на зрителя. Мой непогрешимый мальчишеский слух не мог ошибиться. Но сам дедушка держался без всякой позы. Старческое, морщинистое лицо светилось широкой признательной улыбкой…

На следующий год (15 мая 1884 года) я снова увидел его в Трокадеро, где он в ложе, как Вольтер, присутствовал на устроенном в честь него грандиозном празднестве: Камилл Сен-Санс дирижировал в этот день своим „Гимном Виктору Гюго“.»

«Имя старого Гюго сочеталось для нас с именем самой Республики, — писал Ромен Роллан. — На долю его, единственного из всех писателей и художников, выпала та слава, которая пребывает живой в сердце французского народа».

* * *

18 мая 1885 года тревожная весть разнеслась по Парижу, передаваясь из уст в уста: Виктор Гюго смертельно болен; кровоизлияние в легкие, сердечная слабость…

«При первом известии о болезни Гюго я кинулся к его дому на улице Эйлау, — пишет Ромен Роллан. — Я забросил свои занятия и проводил дни на улице с сотнями людей, большую часть которых составляли рабочие, в тоскливом томлении поджидая выходивших из дому и жадно ловя каждое сказанное ими слово…»

Четыре дня вся Франция прислушивалась к дыханию умирающего поэта. Газеты печатали бюллетени о состоянии его здоровья; оно все ухудшалось. Старый Орфей знал, что это кончина, и не боялся ее.

— Если это смерть — добро пожаловать, — говорил он друзьям.

Верные Мерис и Вакери в дни болезни постоянно дежурили у его постели. Каждое его слово они должны были запомнить и сберечь. О чем думал он в эти последние часы, лежа на своей громадной постели под балдахином? Может быть, ему вспоминались слова, которые несколько лет перед тем он сказал о Вольтере, в столетнюю годовщину его смерти?

«…Он умирал бессмертным. Он уходил от нас, обремененный годами, обремененный творениями, обремененный самой славной и самой ужасной ответственностью, ответственностью за совесть людей, которую он предупреждал и стремился наставить на правильный путь. Он уходил, сопровождаемый проклятиями и благословениями — проклятиями прошлого и благословениями будущего, — таковы, господа, две прекрасные формы славы. Лежа на смертном одре, он слышал, с одной стороны, овации современников и потомства, а с другой — гиканье и гул ненависти, которые неумолимое прошлое обрушивает на тех, кто с ними боролся…»

И дальше почти теми же словами, что он говорил о Вольтере, можно было бы сказать о самом Викторе Гюго.

Восемьдесят три года, прожитые этим человеком, охватывают историю всего девятнадцатого века, с его исканиями, взлетами, безднами. Когда он родился, в Европе гремели наполеоновские войны, первый консул протягивал руку к короне. Когда он умер, во Франции уже установилась третья республика. Его колыбель озаряли последние лучи великой французской революции, его гроб — первые зарницы великих битв за Коммуну будущего.

Он лежал неподвижный и иногда тихо произносил какие-то слова. Строки стихов. И в этот час они складывались в его меркнущем сознании:

Здесь бой идет меж днем и ночью…

Надежды больше нет. Парижский архиепископ, священники всех исповеданий наготове. Может быть, их старый противник смирится в свой смертный час? Его осторожно спросили, хочет ли он видеть священника.

— Нет, — отвечал умирающий, — нет: Детей. Приведите Жоржа и Жанну.

Их привели. Они в последний раз приникли к руке деда. На лице его появилась тень улыбки.

— Мои дорогие… Прощай, Жанна.

Началась агония. Мысли его превратились в видения, в отдаленные звуки… Гуденье. Какой-то властный, нарастающий шум. Он сливается с его мыслями. Может быть, это шум океана? Народ похож на океан… Баррикады… К оружию, граждане!.. Мальчик подбирает патроны. Голоса детей… Будущее. Яркая вспышка света…

В эту ночь над Парижем гремела гроза. Вихрь, ливень, град, удары грома.

— Я вижу черное сияние, — произнес он едва слышно и замолк. Это были его последние слова.

22 мая 1885 года во Франции был объявлен национальный траур.

Вокруг гроба поэта началась борьба. Ревнители порядка требовали церковных похорон, но им противостояло завещание умершего:

«Я оставляю 100 тысяч франков беднякам. Я хочу, чтоб меня отвезли на кладбище в повозке для бедных. Я отказываюсь от заупокойных обрядов всех церквей; я обращаюсь с просьбой помолиться за меня ко всем человеческим душам…»

«Двадцать шестого мая были сняты дощечки с названиями на улице и на площади Эйлау. На них поставили имя Гюго, чтобы Гюго по своей собственной улице мог отправиться к Триумфальной арке», — писал Роллан.

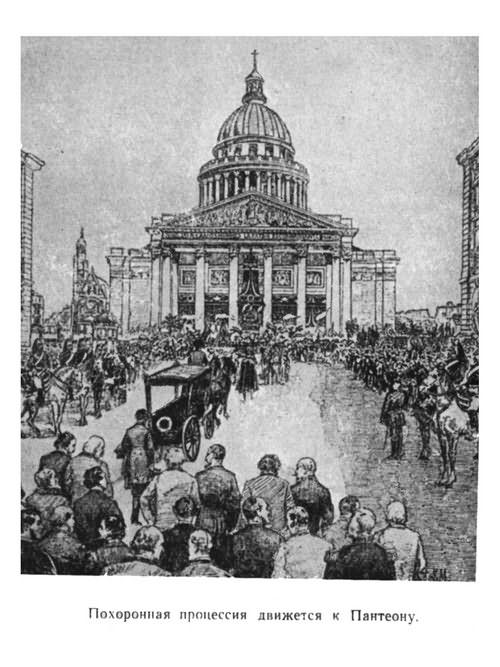

31 мая на площади Этуаль у Триумфальной арки возвышался черный катафалк, окруженный почетным караулом. Всю ночь площадь была заполнена несметной толпой. Одни уходили, другие приходили. Утром 1 июня пушечные выстрелы возвестили о начале похоронного обряда. Никаких священников. Траурные дроги для бедняков везли гроб поэта, украшенный двумя венками белых роз.

Двухмиллионная толпа провожала этот гроб до Пантеона. Звуки траурных маршей сливались с приветственными кликами:

— Да здравствует Виктор Гюго!

Похороны превратились в апофеоз, траурная процессия — в триумфальное шествие поэзии.

* * *

Голос Виктора Гюго не умолк после его смерти. Год за годом продолжали выходить во Франции его новые книги, открывались неизвестные раньше стороны его могучего дарования. Сборник стихов «Последний сноп», очерки и зарисовки «Виденное своими глазами», записные книжки, дневники, рисунки. Неисчерпаемое наследие, сокровища из заветных сундуков.

И книги его звучали особенно молодо в сумерках дряхлеющего века. Они воскрешали живые краски юности столетия, и в них брезжили далекие зарницы будущего.

Игра причудливой фантазии, образы легенд и сказок соединялись в его творениях с точными фактами, с живыми приметами времени. Колдовство поэзии шло рука об руку с пафосом публицистики. Волшебными очками художника был вооружен острый глаз журналиста.

«Реализм начинается там, где начинается царство героического», — писал Арагон в книге «Виктор Гюго, поэт-реалист» (1952). Живую силу поэзии Гюго Арагон видит в том, что это поэзия идей, а не отблесков некоей мечущейся, одинокой души. В поэзии Гюго нашли отражение идеи народа Франции в его революционном становлении.

Виктор Гюго складывался как человек, поэт, мыслитель в ту пору, когда революционное движение французского рабочего класса уже поднималось и развертывалось, но разрозненные и бурные ручьи его еще не соединились в единую мощную реку, и не было еще опытного рулевого.

Путы утопий, сети иллюзий порой связывали шаг писателя и затуманивали его зрение, но все же взгляд его оставался острым и зорким. Не иллюзии давали ему силу и остроту, а живое ощущение современности, любовь к народу и неистребимое стремление всегда двигаться вперед. Его путь был не легким, не простым, не ровным. От геральдических лилий Бурбонов к трехцветному знамени баррикад республики. И позже он порой приближался к красным знаменам. В изгнании, когда он выпрямился во весь рост, демократ в нем побеждал либерала. Но даже когда он ошибался и уходил в сторону, он не падал в бездны прошлого, не протягивал руки мертвецам, а всегда стремился разглядеть, увидеть маяки будущего, их свет вдохновлял его на новые победы.

Он любил высоко парить в мечтах, он любил прекрасное, звонкое слово, и многие современники и потомки обвиняли его в пристрастии к высокопарной фразе, к словесным эффектам. Пусть даже так, допустим, что стремленье к высокой мечте и любовь к красе слова были его слабостью, но эта слабость была в то же время и его могучей силой. Он чувствовал себя властелином слов, и поэтическое слово никогда не отрывалось у него от мысли, оно служило большой и прекрасной цели, оно было его оружием, и он владел им в совершенстве.

И свой меч рыцаря света и все свои лучшие заветные мечты он передал тем, кто продолжает борьбу за будущее.

В черную годину, когда фашистские орды ринулись на Францию и захватили ее, Гюго помогал живым в их героическом Сопротивлении:

«Поднимемся на грозный бой за родину. Вперед, вольные стрелки!..»

Голос рыцаря мира доносится до его потомков. «Жизнь не должна трудиться ради смерти. Нет!»

Вместе с нами Гюго верит в победу света. «Моей религией всегда была надежда… Большое счастье уже сегодня видеть то, что мир увидит только завтра».

Это высокое, истинно человеческое, обращенное к желанному завтра, он стремился запечатлеть, воспеть и прославить в стихах, в романах, в речах.

Миллионы сердец бьются сильнее, откликаясь на неумолчный призыв к большому подвигу, на неумирающее чувство любви к человеку.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Сколько раз умирал Брежнев?

Сколько раз умирал Брежнев? Я люблю свою сестру Лелю, хотя не дай бог попасть под ее горячую руку, а особенно под горячий язык, ибо Барков, Лимонов, Ерофеев (Виктор) и другие выдающиеся лингвисты – просто-напросто жалкие приготовишки по сравнению с ослепительными перлами

1878–1885

1878–1885 * * * О — Гусеницы мягкий шаг! Вот на руке одна — Рожденной в бархатных мирах Подвластна тишина. Медлителен мой взгляд земной — А у нее дела — Спешит дорогою своей — На что я ей далась! * * * Мысль находит слова только раз — Праздник не каждого дня — Как тайный

«Я не раз умирал от болезней, от пыток, от жажды…»

«Я не раз умирал от болезней, от пыток, от жажды…» Я не раз умирал от болезней, от пыток, от жажды, И кляня, и приветствуя свой преждевременный час; Здесь, на милой земле, я дышал и любил не однажды И сюда расцветать возвращусь не один еще раз. Помню давнюю ночь: как сегодня,

Сколько раз умирал Брежнев?

Сколько раз умирал Брежнев? Я люблю свою сестру Лелю, хотя не дай Бог попасть под ее горячую руку, а особенно под горячий язык, ибо Барков, Лимонов, Ерофеев (Виктор) и другие выдающиеся лингвисты — просто-напросто жалкие приготовишки по сравнению с ослепительными перлами

Из дневника 1885 г.

Из дневника 1885 г. 11 января ПетербургЧто такое пространство и время? Вот те вопросы, которые столько веков волнуют человеческую мысль в лице самых сильных ее представителей. И если бы мы, отрешась по возможно от всех тех представлений о пространстве и времени, которые ныне

«Я выкормил тебя, когда ты умирал с голоду»

«Я выкормил тебя, когда ты умирал с голоду» Беды, свалившиеся на кераитского царя Тоорила, послужили укреплению авторитета его вассала Чингисхана.Тоорил, вопреки несторианскому христианству, исповедовавшемуся его семьей, и несмотря на то, что из него, Тоорила, сделали

1885

1885 Конец декабря. ‹…› ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег… Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером – покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в

1885

1885 Конец декабря«…» ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег… Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером – покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в

1885

1885 [Следующие записи относятся к концу декабря 1885 года. Как обычно, Бунин проводил рождественские каникулы у родителей1.]Конец декабря.[…] ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег… Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на

1885

1885 Конец декабря.<…> ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег… Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в

46. Лондон, 1885

46. Лондон, 1885 Мы играем роли в наших маленьких драмах, комедиях, трагедиях и фарсах до конца, а затем все начинается сначала. Элеонор Маркс {1} Второй том «Капитала» ушел в печать в январе 1885 года, спустя 18 лет после того, как Маркс обещал прислать рукопись издателю. За это

А умирал ли вообще Шерлок Холмс?

А умирал ли вообще Шерлок Холмс? Было бы большим заблуждением думать, что столкнув Холмса в Рейхенбахский водопад, Конан Дойл восемь лет о нем не вспоминал.В 1896 году он написал самопародию «Благотворительный базар» — небольшой рассказ, в котором сам высмеял основные

Евгений Шепитько ЕГО НАЗЫВАЛИ БЕССМЕРТНЫМ

Евгений Шепитько ЕГО НАЗЫВАЛИ БЕССМЕРТНЫМ Пришел солдат Михаил Тетеря к своему дому в Берестье, а дома нет. Гуляет лишь ветер на пустыре. Горка обожженного кирпича – там была печка, покареженный штакетник, заросли полыни да яблони, посаженные Михаилом в пору его

XII Ему нельзя было помешать стать бессмертным

XII Ему нельзя было помешать стать бессмертным Но в 1774 году Дидро вернулся из путешествия не таким, каким покинул Париж. И не только из-за невской воды, заставившей его тяжело болеть. Сам он говаривал, что вода Невы не так уже отлична от воды Сены,Меньше года прошло с тех пор,

1885 год

1885 год 2/14 января 1885. Среда. Леность и гневливость — вот два врага мои и Миссии. Их мне нужно стараться искоренить в текущем году.Что–то Бог даст в этом году! Денег на храм нет! Пошлет ли Бог? Если да, значит Бог любит Японскую Церковь.Едут оо. Гедеон и Митрофан. Что за люди?