РОЗАНОВ Василий Васильевич

РОЗАНОВ Василий Васильевич

известно 47 псевдонимов Розанова, наиболее частые: Василий Варварин, Ветлугин, Елецкий;

20.4(2.5).1856 – 5.2.1919

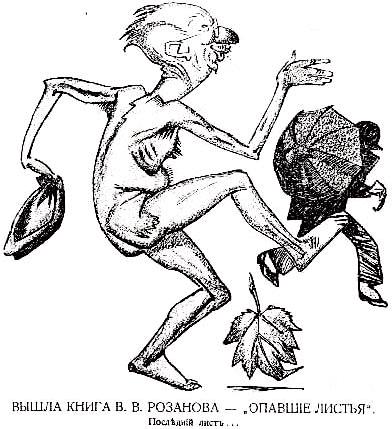

Писатель, философ, литературный критик, публицист, журналист. Сотрудник газеты «Новое время» (с 1899 по 1917 постоянный обозреватель). Публикации в газетах «Новое время», «Русское слово» и мн. др.; журналах «Мир искусства», «Новый путь», «Весы» и др. Сочинения «О понимании» (М., 1886), «„Легенда о великом инквизиторе“ Ф. М. Достоевского» (СПб., 1894), «Сумерки просвещения» (СПб., 1899), «Религия и культура» (СПб., 1899), «Природа и история» (СПб., 1899), «В мире неясного и нерешенного» (СПб., 1902), «Семейный вопрос в России» (т. 1–2, СПб., 1903), «Около церковных стен» (т. 1–2, СПб., 1906), «Темный лик: Метафизика христианства» (СПб., 1911), «Люди лунного света: Метафизика христианства» (СПб., 1910), «Уединенное» (СПб., 1912), «Литературные изгнанники» (СПб., 1913), «Опавшие листья. Короб первый» (СПб., 1912), «Опавшие листья. Короб второй» (Пг., 1915), «Сахарна» (СПб., 1913), «Апокалипсис нашего времени» (Сергиев Посад, 1917–1918) и др.

«Я – великий методист. Мне нужен метод души, а не ее (ума) убеждения.

И этот метод – нежность.

Ко мне придут (если когда-нибудь придут) нежные, плачущие, скорбящие, измученные. Замученные. Придут блудливые (слабые)… Только пьяных не нужно…

И я скажу им: я всегда и был такой же слабый, как все вы, и даже слабее вас, и блудливый, и похотливый. Но всегда душа моя плакала об этой своей слабости. Потому что мне захотелось быть верным и крепким, прямым и достойным… Только величественным никогда не хотел быть…

„Давайте устроимте Вечерю Господню… Вечерю чистую – один день из семи без блуда…

И запоем наши песни, песни Слабости Человеческой, песни Скорби Человеческой, песни Недостоинства Человеческого. В которых оплачем все это…

И на этот день Господь будет с нами“.

А потом шесть дней опять на земле и с девочками» (В. Розанов. «Сахарна»).

«В кожаном кресле у письменного стола сидел с „Новым временем“ в руках еще один человек. Развернутая газета закрывала всю его фигуру. Дягилев познакомил меня и с ним: это был Василий Васильевич Розанов. Когда он опустил газету, то оказался обладателем огненно-красных волос, небольшой бороды, розово-красного лица и очков, скрывавших бледно-голубые глаза. Он был постоянным посетителем редакции [„Мира искусства“. – Сост.], редкий день я его не встречал там между четырьмя и пятью часами. Был он застенчив, но словоохотлив и, когда разговорится, мог без конца продолжать беседу, всегда неожиданную, интересную и не банальную» (И. Грабарь. Моя жизнь).

«Маленький и тщедушный, с жиденькой бороденкой и в поношенном пиджаке, с шаркающей походкой и будто бы все куда-то пробирающийся сторонкой, он казался какою-то обывательской мелюзгой, не то плюгавым писцом, не то захолустным мещанишкой. Но вдруг целые снопы брызнувших из глаз искр и лучей, на мгновение озарив его лицо, неотразимо внушали представление о человеке исключительных даров духа, о существе редкой породы, ошибкою судьбы заброшенном в нашу мутную среду» (Д. Дарский).

«Бороденка – зеленая: табачная зелень, и в ней совсем темные, не от рыжины, а от табаку, волосенки, руки трясутся; на шее синие жилки; все прокурено: бороденка, нос, щеки, шея, даже уши обкурены. Пальцы на руках – коричневые от табаку. Какая уж тут праведность, когда губы сохнут без папироски, как без воды живой! Как другие не только „едят“, но и „объедаются“ и „обжираются“, так и он не только „курил“, но и „обкуривался“. Весь обкурен и все кругом обкурено» (С. Дурылин. В своем углу).

«Однажды, когда мы сидели с З. Н. [Гиппиус. – Сост.], предаваясь перед камином высокой „проблеме“, в гостиную из передней дробно-быстро, скорее просеменил, чем вошел, невысокого роста блондин, скорей плотный, с едва начинавшейся проседью желтой бородки торчком; он был в черном, как кажется, сюртуке, обрамлявшем меня поразивший белейший жилет; на лоснящемся полноватом краснеющем (бледно-морковного цвета) дряблевшем лице глянцевели большие очки с золотою оправой; а голову все-то клонил он набок; скороговоркою приговаривал что-то, сюсюкая, он; и З. Н. нас представила; это был – Розанов.

Уже лет десять с вниманием я уходил в мир идей его; он казался едва ли не самым талантливым, гениальным почти; но и самым враждебным казался он мне; потому-то с огромным вниманием стал я рассматривать Розанова; он же, севши на низкую табуретку пред Гиппиус, тихо выбрызгивал вместе с летевшей слюною короткие тряские фразочки, быстро выскакивающие изо рта у него беспорядочной, высюсюкивающей припрыжкою; в вытрясаемых фразочках, в той характерной манере вытрясывать их мне почуялась безразличная доброта и огромное невнимание к присутствующим; казалось, что Розанов разговор свой завел не в гостиной, – в передней еще, не в передней – на улице: разговор сам с собой о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге; и вот разговор „сам с собой“ продолжал он на людях – о людях, к которым он шел, на которых вытрясывал он свои мысли, возникшие где-то вдали; разговор – без начала, без окончания, разговор ни с того ни с сего, перескакивающий чрез предметы, попархивающий, бесцеремонный по отношению к собеседнику; было густейшее физиологическое варение предметов мыслительности В. В., – с перескоками прямо на нас: на меня, на З. Н., которую называл просто „Зиночкой“ он, подсюсюкивая и хватаясь дрожащими пальцами рук, очень нервных, – за пуговицу жилета, за пепельницу, за лилейные ручки З. Н.; руки – дергались, а коленки – приплясывали; карие глазки, хитрейше поплясывающие под очковыми глянцами, мне казалось, мечтали о чем-то; они не видали того, что все видят: казались слепыми кусочками, плотяными и карими; в облике Розанова улыбалась настойчиво самодовольная мещанская тривиальность; „мещанство“ кидалось нарочно, со смаком, с причмоками чувственных губ; эти губы слагались в улыбку не то сладковатую, приторно-пряную, а не то рисовали насмешливую издевку над всем, что ни есть; да, „в открытом мещанстве – хитер, в своих хитростях – нараспашку“ – хотелось сказать, созерцая варившего мысли В. В.; мне припомнился жест его рук, когда вынул из бокового [кармана] жилета гребеночку и при нас же пустился причесывать гладкие, точно прилизанные волоса; я подумал, что если бы существовали естественные отправления, подобные отправлениям „просфирни“, то Розанов был бы „просфирником“ какого-то огромного храма; да, он где-то пек (в святом месте), а может быть, производил беззастенчиво физиологические отправления своей беззастенчивой мысли; начинал их на улице, у себя в кабинете; и отправления эти продолжил теперь он при мне и 3. Н. Мысли как-то совсем неожиданно кипели и прядали пузырями со дна подсознания; безо всякого повода выскочили две-три фразы из моего „Письма студента-естественника“, напечатанного в первом № „Нового Пути“; он забулькал слюною и словом в меня, похвалил за письмо, с тем не слушающим ответов небрежеством перекинулся после к З. Н., стал подшучивать, что она, дескать, – ведьма; 3. Н. – отшутилась; она называла В. В. просто „Васей“; а „Вася“ уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем (об отношении Варвары Федоровны, жены, – к З. Н.); дергалась нервно коленка; и – маслилось лоском лицо; губы сделали ижицу, карие глазки „не видели“; и – моргали куда-то: из-под стекол очков побежали они в потолок» (Андрей Белый. Воспоминания об Александре Блоке).

Василий Розанов

«Существо гениальное, с умом и душой прозорливой до крылатости, и – человек из слабых слабый, тоже почти гениально. Какой-то сноп противоречий. Его почти нельзя и судить человеческим судом. Осудишь – и чувствуешь: нет, не прав. Восхвалишь – опять не то. Пусть уж его судят не здесь, не на земле… если он и там не попросится, чтобы „без суда пропустили“…

…Мыслитель! Как нейдет к Розанову это слово! И вообще-то оно узкое, а уж Розанов – он скорее пытатель, расследователь, одержимый, гениальный догадчик, то видящий на три аршина под землю, то вдруг ничего не видящий… Но сделал он для своего времени то же, что делает каждый „мыслитель“, – для своего. Он наново поставил, по-новому осветил вопросы, лежащие в круге трех вопросов, – главных, которыми держится мир. Они главные потому, что касаются решительно всех и решительно всегда. Это конечно, Бог, Любовь, Смерть» (З. Гиппиус. Два завета).

«В философии Розанова есть нестройное нагромождение торопливых мыслей. Зато в ней нет пагубного педантизма, догматической мертвечины, отличающих большинство философских трудов. Живая мысль, многоликая, многоцветная и многозвучная, пульсирует в каждой строке Розанова. В мысли этой есть болезненный надлом, искажение, в ней много „достоевщины“, глубоки ее падения и высоки взлеты.

…В кабинете В[асилия] В[асильевича] можно было встретить людей выдающихся, услышать суждения необычайные, творчество мысли как бы парило в воздухе. Все явления жизни отражались там ярко, колоритно, обсуждались смело, горячо. Появлялась ли новая интересная книга, или было очередное политическое или государственное событие – здесь, в кабинете Розанова, все подвергалось анализу вдохновенной мысли» (М. Нестеров. В. В. Розанов).

«У Розанова почти не читали своих литературных произведений; но обильно закусывали; долго засиживались за чайным столом; разговаривали, – говорил по большей части хозяин… Потом он ввел всех или некоторых гостей в кабинет, – тоже очень просторный, тут было много стеклянных ящиков с аккуратно разложенными монетами: журналист по профессии, – в эту пору Розанов считал себя по призванию нумизматом, и ничем больше. Страсть к собиранию монет вытесняла в нем тогда все остальное. Но нужно сказать, он умел извлекать из этой нейтральной страсти лучшее для себя и для своих собеседников. Вытаскивая какую-нибудь монету или показывая пальцем на несколько их сразу в витрине, Розанов начинал объяснять особенности чеканки; по ним отскакивал к другим данным материальной культуры и таким образом за ушко как бы вытягивал на свет целый кусочек эпохи. Возможно, он и фантазировал немного, но во всяком случае почти всегда очень талантливо» (В. Пяст. Встречи).

«Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии, и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым, – он мог!

И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии, В. В. Розанов, больше чем автор „Капитала“, научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.

Человек, отдавший всю свою жизнь на посмешище толпе, сам себя публично распявший, пронес через всю свою мучительную жизнь святость пола неприкосновенной – такой человек мог о всем говорить» (М. Пришвин. Дневник. 1922).

«Что еще написать о Розанове? Он сам о себе написал, как никто до него не мог и после него не сможет, потому что… очень много „потому что“. Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать „явлением“, нежели „человеком“. И уж никак не „писателем“, – что? он за писатель! Писанье, или, по его слову, „выговариванье“, было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал – „выговаривал“ – все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально… Он – „узел, Богом связанный“, пусть его Бог и развяжет» (З. Гиппиус. Живые лица).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОКУЧАЕВ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич Докучаев родился 1 марта 1846 года в селе Милюково, Сычевского уезда, Смоленской губернии, в семье священника. Семья эта была многодетной, не слишком богатой. Василий в ней был третьим сыном.Учился Василий Докучаев в городе

Розанов Василий Васильевич (1856–1919)

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) Философ, литературный критик, публицист, идеолог и один из ведущих сотрудников «Нового времени». Отношение Чехова к Розанову, как и к программе газеты, было отрицательным; лишь однажды он с похвалой отозвался о розановской статье: «В

КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич

КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич псевд. Попечительский, В. К-ий; сценич. псевд. В. В. Васильковский;5(17).4.1884 – 11.11.1961Поэт, прозаик, драматург, актер (в труппе В. Мейерхольда), художник. Публикации в футуристических сборниках «Молоко кобылиц» (М.; Херсон, 1914), «Рыкающий Парнас» (Пг.,

КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич

КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич 4(16).12.1866 – 13.12.1944Живописец и график, теоретик искусства, один из основоположников абстракционизма. Сотрудничал в журналах «Мир искусства», «Аполлон». Член объединений «Фаланга» (1901–1904, Мюнхен), «Новое художественное общество – Мюнхен» (1909),

ЛУЖСКИЙ Василий Васильевич

ЛУЖСКИЙ Василий Васильевич наст. фам. Калужский; 19(31).12.1869 – 2.7.1931Драматический актер, режиссер, театральный педагог. На сцене с 1891. С 1898 – артист МХТ. Роли: Сорин («Чайка» Чехова, 1898), Серебряков («Дядя Ваня» Чехова, 1899), Андрей («Три сестры» Чехова, 1901), Бессеменов («Мещане»

МАТЭ Василий Васильевич

МАТЭ Василий Васильевич 23.2(6.3).1856 – 9(22).4.1917Художник, гравер, педагог. Серия офортов с портретами Верещагина, Герцена, Мусоргского, Пушкина, Третьякова, Шишкина и др. «Альбом картин и рисунков И. Е. Репина» (СПб., 1897). Преподавал в Центральном училище технического рисования

Василий и Василий Васильевич

Василий и Василий Васильевич В начале девяностых годов появлялся время от времени в Донском монастыре один прихожанин. Назовем его Василий. Был он такой крепко сбитый толстячок, успешный кооператор, человек, без сомнения, верующий. Но была у него одна особенность.

Веня Ерофеев и Василий Розанов

Веня Ерофеев и Василий Розанов Что их объединяет?Внешне – ничего, но наверняка была какая-то внутренняя связь, раз Веня Ерофеев написал о Василии Розанове растрепанное эссе с эксцентричной судьбой «Василий Розанов глазами эксцентрика».Эссе это Ерофеев подарил нашему

ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Василий Васильевич Давыдов родился 31 августа 1930 г. В 1948 г. он окончил школу рабочей молодежи и поступил в Московский государственный университет на отделение психологии философского факультета. В то время там преподавал психологию П.Я.

Василий Васильевич Ванин[52]

Василий Васильевич Ванин[52] Мое знакомство с В. В. Ваниным произошло в неожиданных, чисто кинематографических обстоятельствах. В то время я, молодой режиссер, начинал снимать картину «Ленин в Октябре». Сроки мне были даны необыкновенно короткие: начав снимать эту огромную

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич (31.01.1901 — 05.06.1990). Член Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 03.10.1977 г. по 25.02.1986 г. Член Оргбюро ЦК ВКП(б) с 18.03.1946 г. по 05.10.1952 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1989 гг. Член КПСС с 1927 г.Родился в деревне Софиловка Костромской

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Счастливый таким окончанием разговора, Морозов чуть не бегом бежал в гору. Кузьменко приветливо встретил помощника, покормил. Они разговаривали и работали весь вечер. При свете ламп готовили почву под посев капустных семян. В нескольких метрах от них

ШАРОВ Василий Васильевич

ШАРОВ Василий Васильевич Василий Васильевич Шаров родился в 1909 году в Сатке Челябинской области в семье крестьянина. Русский. В 1929 году призван в Советскую Армию. Участник освободительных походов Советской Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. Особо