МИНСКИЙ Николай Максимович

МИНСКИЙ Николай Максимович

наст. фам. Виленкин;

15(27).1.1856 – 2.7.1937

Поэт, драматург, философ, публицист, переводчик. Публикации в журналах «Новое время», «Русская мысль», «Вестник Европы», «Устои», «Новь», «Новый путь», «Мир искусства», «Весы» и др. Сотрудник газет «Биржевые ведомости», «Современное слово», «Речь». Стихотворные сборники «Стихотворения» (М., 1883; выпущенный «без предварительной цензуры», был уничтожен за «тенденциозное содержание»), «Стихотворения» (СПб., 1887), «Новые песни» (СПб., 1902), «Полное собрание стихотворений» (т. 1–4, СПб., 1904; 4-е изд., СПб., 1907). Пьесы «Альма. Трагедия из современной жизни» (СПб., 1900, 1909), «Железный призрак» (1909), «Малый соблазн» (1910), «Хаос» (1912), «Кого ищешь?» (Берлин, 1922). Философские и литературно-критические сочинения и сборники «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890, 1897), «Религия будущего. Философские разговоры» (СПб., 1905), «На общественные темы» (СПб., 1909), «От Данте к Блоку» (Берлин, 1922). Стихи Минского перекладывались на музыку А. Рубинштейном, С. Рахманиновым, Р. Глиэром и др. С 1920 – за границей.

«Для молодежи [18]90-х годов имя Минского, как и его сверстника и соратника Д. Мережковского, было бранным кличем. Минский и Мережковский первые попытались сознательно усвоить русской поэзии те темы и те принципы, которые были отличительными чертами получившей в то время известность и распространение „новой поэзии“. К этим двум деятелям присоединились несколько позднее Ф. Сологуб и 3. Гиппиус, еще позже – К. Бальмонт и пишущий эти строки, – и это было первое поколение русских „символистов и декадентов“. С согласной деятельности маленькой „школы“, сгруппировавшейся вокруг этих „зачинателей“, приходится считать эпоху возрождения нашей поэзии» (В. Брюсов. Далекие и близкие).

«Отметая философские поэмы Минского, Брюсов знал наизусть, как программное, стихотворение: „Как сон, пройдут дела и помыслы людей“. Именно это стихотворение и давало Минскому более, нежели что-нибудь другое, его права на звание пионера русского символизма.

Лишь то, что мы теперь считаем смутным сном —

Тоска неясная о чем-то неземном,

Куда-то смутные стремленья,

Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет

И жажда жгучая святынь, которых нет, —

Одно лишь это чуждо тленья…

Эти лейтмотивы символизма впервые прозвучали так сознательно и отчетливо в русской поэзии в этом именно стихотворении, почему его по справедливости можно назвать первым манифестом русского символизма. При этом, как обычно, новизна явилась пока в „сухом“ виде логической идеи, которой лишь постепенно предстояло облечься в плоть и кровь волевых и сенсуальных переживаний» (П. Перцов. Литературные воспоминания. 1890–1902).

«От него веяло и еще некоторым высокомерием, колючей самовлюбленностью. Минский кокетничал. Своих литературных гостей он принимал в комнате, обитой кругом сукнами или коврами. Минскому нравилось чувствовать и изображать себя оргиистом…Он импонировал своей осанкой и проповедью замороженной холодности, и в большой моде были его стихи „Холодные слова“ и еще „Белые ночи“. Их знали наизусть» (П. Пильский).

«Однажды на заседание нашего конвента [Комитет действия за свободу печати в 1905 г. – Сост.] пришел Н. М. Минский, редактировавший в то время социалистическую газету (названия не помню). Н. М. Минского мы все хорошо знали как недурного поэта с непоэтической наружностью, большого поклонника Метерлинка, с его „Sagesse et Destine?e“ и мистическими драмами, в которых трепетало предопределение. Что Минский стал социалистом и притом левого толка, было для нас некоторою неожиданностью, но так как и… Бальмонт, хотевший быть дерзким, смелым и сорвать одежды, вдруг превратился в кузнеца и писал: „Я литейщик – строфы лью“, то, собственно, метаморфоза Минского еще не так нас поразила. Но затем Минский заговорил – ах, как он говорил!.. Он начал с того, что, в существе вещей, ему, вообще, наплевать на все высокое собрание, с которым у него нет и не может быть ничего общего! Что он, Минский, ставленник пролетариата! Что будущее принадлежит ему! Что он пришел сюда только за тем, чтобы сказать, что с такой буржуазной дрянью, как присутствующее здесь высокое собрание, и разговаривать не стоит. При этом он стучал по столу кулаком и барабанил ложечкой по чайному блюдечку. Сам он был маленький и невзрачный, но революционного огня в нем была бездна. Потом он вышел из комнаты с гордо поднятой головой, на высоких каблуках, бросая уничтожающие взоры и надменно оттопырив нижнюю губу. Проппер [редактор „Биржевых Ведомостей“. – Сост.] был очень бледен, и я думаю, что ему после этого всю ночь снился страшный революционный вождь в образе Минского, снимающий наборщиков с работы, а также снимающий бритвою скальпель с „Бирж[евых] Ведом[остей]“ – что впоследствии нисколько, однако, не помешало Минскому регулярно писать корреспонденции в „Бирж[евые] Ведом[ости]“ из Парижа и пользоваться благосклонностью как издателя, так и читающей публики» (А. Кугель. Листья с дерева).

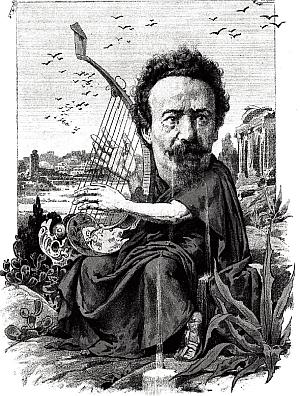

Николай Минский

«Минский, считавший отцом символизма себя, мне годился в отцы; он себя объявил социал-демократом; газету „Начало“, где Ленин писал, редактировал несколько дней; его стих открывался строкой:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

…Тут должен сказать: этот старый писатель возился с холодною витиеватою мыслью: додумался он до отказа – от мысли; ужасно съедаться абстракциями, копошащимися, точно черви в сыру, в мозговом веществе; с перемудра, а может быть и с геморроя, почтенный сей муж заболел мозговой лихорадкой, сказавшейся в страсти к гнилятине; уже позднее я встретил почтенного Минского, седоволосого старца, живущего жизнью идей; и парижского Минского вовсе не связываю с Николаем Максимовичем, или – подлинным Минским» (Андрей Белый. Между двух революций).

«Г-н Минский, принадлежа к числу сильных у нас метафизических умов, вставляет систему свою в рамки не ученых диссертаций, мало кем или совсем никем не читаемых, но в художественную форму то признаний („При свете совести“), то „разговоров“. От формы этой, однако, не веет теплотой: здесь то же царство холода, как и в его мышлении. Как поэт, как мыслитель, как художник Минский холоден на всем протяжении: его пафос (где он попадается) несколько искусствен и внешен, и от этого он так мало привлекает русского простого читателя. Конечно, это нисколько не роняет его как философа. Он дал систему „мэонизма“, – термин, родственный древним неоплатоникам. Те учили об „эонах“, некоторых метафизических существах, лежащих в основе всего физического миропорядка, как у Платона его „идеи“ или у Лейбница его „монады“. „Эоны“ – положительное, сущее. Минский остановился на довольно верной мысли, чисто логического порядка, что ведь если есть Бог, то оттого Он не смешивается с миром, оттого никакую вещь мира мы не принимаем за „Бога“, что есть у нас врожденное и истинное убеждение, что Бог – нечто совершенно иное, чем все осязаемое, видимое, слышимое, даже, наконец, чем определенно мыслимое. Бог „премирен“, как говорили платоники; „сверхмирен“, как учат христианские философы…Минский основательно и говорит, что если весь осязаемый, видимый ипр., ипр., наконец, весь представимый и мыслимый мир соединен и объединен тем качеством, что он – есть, существует, реален, то пропастью отделенный от этого мира „неизреченный“ Бог есть „мэон“, „несущее“, „небытие“, т. е. что это есть некоторое метафизическое же отрицание всякого реализма, грубости, тяжеловесности. Ну, „святое“ – как его взвесишь?! „Святый Боже“, как поет церковь в песнопениях, конечно, это вовсе, вовсе иное, нежели все, с чем в этом мире юдольном обращается наша мысль. Довольно замысловато и, кто знает, может быть, правдоподобно» (В. Розанов. Одна из русских поэтико-философских концепций).

«…Поэт умный и умозрительный; в его „собственной“ метафизике небытия, „меонизме“ какое-то мерещится мне теперь предчувствие хайдеггеровского экзистенциализма» (С. Маковский. На Парнасе «Серебряного века»).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916)

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) Профессор Московского университета, юрист, социолог, историк. В 1887 году был отстранен от преподавания и уволен из университета за вольнодумство. Жил во Франции; в 1901 году основал в Париже Высшую русскую школу социальных наук. С

РАТГАУЗ Даниил Максимович

РАТГАУЗ Даниил Максимович 25.1(6.2).1868 – 6.6.1937Поэт. Стихотворные сборники «Стихотворения» (Киев, 1893), «Собрание стихотворений (1893–1900)» (СПб., 1900), «Песни любви и печали» (СПб., 1902), «Песни сердца» (М., 1903), «Тоска бытия. Стихотворения» (СПб., 1910), «Избранные стихотворения» (Киев, 1909),

2. ПЁТР МАКСИМОВИЧ ОСТАПЕНКО

2. ПЁТР МАКСИМОВИЧ ОСТАПЕНКО Ещё один корифей отечественной авиации — Пётр Максимович Остапенко. Я уже рассказывал о нём. И хочу ещё раз повторить, что это выдающийся лётчик-испытатель нашего времени. Он закончил Школу лётчиков-испытателей вместе с Александром

ПРИМАКОВ Евгений Максимович

ПРИМАКОВ Евгений Максимович Родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность провел в Тбилиси. В 1953 году окончил Московский институт востоковедения, в 1956 году — аспирантуру Московского государственного университета. Доктор экономических наук, профессор, владеет

ПРИМАКОВ Евгений Максимович

ПРИМАКОВ Евгений Максимович (29.10.1929). Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 20.09.1989 г. по 13.07.1990 г. Член ЦК КПСС в 1989 — 1990 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986 — 1989 гг. Член КПСС с 1959 г.Родился в Киеве в семье служащих. Русский. Детские и юношеские годы провел в Тбилиси. В 1953 г. окончил

Н. М. МИНСКИЙ АБСОЛЮТНАЯ РЕАКЦИЯ Леонид Андреев и Мережковский[169]

Н. М. МИНСКИЙ АБСОЛЮТНАЯ РЕАКЦИЯ Леонид Андреев и Мережковский[169] IВсякий, кому дороги интересы истины вообще и русского самосознания в особенности, не может без грусти смотреть на рецидив самой грубой, самой суеверной религиозности, в который впала некоторая часть наших

Осип Максимович Брик

Осип Максимович Брик Виктор Борисович Шкловский:Брик – кошка, та самая киплинговская кошка, которая ходила по крышам сама по себе еще тогда, когда крыш не было.Лили Юрьевна Брик:Ося был небольшой, складный, внешне незаметный и ни к кому не требовательный, – только

Фаина Максимович Сил не хватает

Фаина Максимович Сил не хватает Спасибо Борису Черных за внимание к школе и к школьным проблемам, за раъяснительную работу, ибо не все знают об Амонашвили и его взглядах на современную школу. В декабре 2004 года я была в частной школе «Наш дом», знакомилась с системой ее

Кытин Федор Максимович

Кытин Федор Максимович Родился в 1926 году в селе Кобылинка (ныне Кытино) Ефремовского района Тульской области. По окончании семилетней школы работал прицепщиком, а затем трактористом. В 17 лет пошел добровольно на фронт. Служил сапером в 61-й инженерно-саперной Кишиневской

ТУШНОЛОБОВ Кузьма Максимович

ТУШНОЛОБОВ Кузьма Максимович Кузьма Максимович Тушнолобов родился в 1908 году в деревне Озеро-Вавилово Катайского района Курганской области в семье крестьянина. По национальности русский. Член КПСС с 1944 года.После окончания начальной школы работал в хозяйстве

ТЮСИН Николай Максимович

ТЮСИН Николай Максимович Николай Максимович Тюсин родился в 1922 году. Родителей не помнит, воспитывался в детском доме. Член КПСС с 1944 года.В июле 1941 года комсомолец Николай Тюсин добровольцем ушел на фронт. Прошел путь от рядового до старшего лейтенанта. В боях с