17

17

На улице Леопольда Анриетта с Дезире жили почти в одиночестве; одна только Валери заглядывала в квартирку у Сесьона.

Перебравшись на улицу Пастера, они стали ходить по воскресеньям к старикам Сименонам, где собирались все носители фамилии Сименон — и мужчины и женщины с младенцами.

Какое внезапное сродство, какая новая поляризация привела Дезире и Анриетту во двор монастыря бегинок позади церкви святого Дениса, к Франсуазе и ее мужу-ризничему?

Отныне эта чета распростится с одиночеством. Уединение продлилось не более двух лет, пока рождался и подрастал первенец. Но почему именно к Франсуазе, а не к Селине, не к Люсьену, не к Артюру?

Клан Сименонов пока преобладает, притягательная сила Сименонов еще велика.

Контакты с Брюлями, напротив, мимолетны: бывает, заглянет Леопольд посидеть на кухне, пока Дезире нету дома; порой Анриетта по дороге забежит поцеловать Фе-лиси по секрету от мужей обеих женщин. Дезире покуда один содержит весь дом — разве не он истинный глава семьи?

А про Брюлей даже не известно наверняка, где они живут, разбросанные в большом городе. Ребенком я их еще не знал и мог бы пройти мимо тетки или дяди на улице, не подозревая, что они мне родня.

Дезире женился на славной безродной сиротке.

Но сиротка, пуская в ход терпение и хитрость, еще раз перебирается из ячейки в ячейку. В доме на улице Закона она уже чувствует себя главнее Дезире: здесь трудится она.

И теперь уже надолго входит в обычай, пренебрегая недальней улицей Пюи-ан-Сок, отправляться по воскресеньям на набережную Сен-Леонар. Здесь приходит черед Дезире чувствовать себя чужаком на кухне у тети Анны, позади магазина, пахнущего пряностями и можжевеловой водкой. А из коридора сочится аромат ивовых прутьев.

Сименоны окончательно побеждены. Полоса тети Анны сменится иными полосами. Но за незначительными и случайными исключениями все это будут периоды Брюлей. С этих пор по воскресеньям наша маленькая компания из четырех человек, принарядившись во все новое, станет пускаться в путь по пустым улицам исключительно ради кого-нибудь из братьев, сестер, кузенов или кузин моей мамы.

Мало того, что наше жилище заполонили иностранцы из России и Польши и Дезире теперь одинок дома еще больше, чем на улице; даже минуты воскресного отдыха мы будем делить с иностранцами — с фламандцами из Лимбурга.

Вот уже несколько дней, как в монастырской школе зажигают в половине четвертого два тусклых газовых рожка. На зеленой стене — лубочная картинка, она наклеена на полотно, покрыта лаком и поэтому кажется нарисованной на слоновой кости. На ней изображена зимняя ярмарка, скорее всего рождественская, в маленьком прирейнском городке. Наш класс весь увешан немецкими картинками.

Готические домики, зубчатые щипцы островерхих крыш, окна с маленькими квадратиками стекол. Город укрыт снегом; на переднем плане девушка, закутанная в меха, сидит на санках, которые толкает элегантный господин в выдровой шапке.

На площади — ларьки и палатки, битком набитые игрушками и разной снедью; здесь же поводырь с медведем и флейтист в длинном зеленом плаще. Везде оживление: близится рождество и город лихорадит.

А у нас через несколько дней будет Новый год, детский праздник. И вот в последний предпраздничный четверг мы несемся по городу, по темной улице, вдоль которой уже метет поземка. Анриетта снова спешит. Она до отказу подбросила угля в плиту и плотно закрыла, потому что знает: ни мадемуазель Полина, хоть та и сидит, придвинув ноги к самому огню, ни мадемуазель Фрида, которая занимается у себя в комнате, не подумают позаботиться о плите.

— Просто не понимаю, как могут женщины…

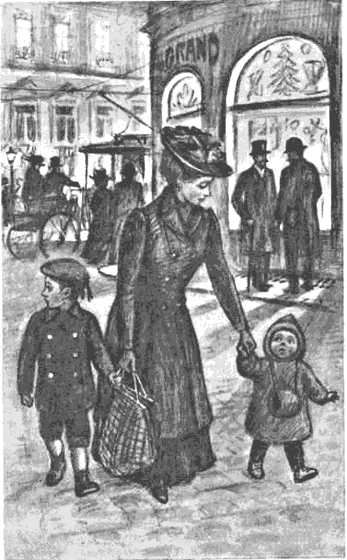

Да что говорить! Они же дикарки! Тем хуже для их мужей, если только они когда-нибудь выйдут замуж. Одной рукой Анриетта тащит за собой Кристиана; ему три годика, он без конца спотыкается, потому что смотрит куда угодно, только не под ноги. В другой руке зажата неизменная сетка с продуктами и пухлый кошелек, который истерся до того, что совсем утратил цвет.

— Жорж, держись за меня, а то потеряешься.

Кажется, что город дышит совсем иначе, чем обычно.

В дни перед Новым годом воздух разительно меняется. Промозглого осеннего холода, царящего всегда в день поминовения[20], летучих облаков, порывов ветра как не бывало. Под неподвижным небом, не серым, а скорее белесым, наступает морозное оцепенение.

Даже когда нет снегопада, в воздухе дрожат мельчайшие, как пыль, частички льда, особенно заметные в сияющем вокруг витрин ореоле. Все на улицах, все куда-то спешат. Женщины волокут за собой детей, которых приманивает каждая витрина.

— Иди, Кристиан, переставляй ноги…

То же твердят своим малышам сотни, тысячи мамаш.

— Осторожно, трамвай…

Кондитерские, кафе, бакалейные лавки набиты битком, как ларьки с лубочной картинки. Сладкий, ароматный запах пряников и шоколада сочится из дверей, которые беспрестанно открываются и закрываются. Витрины снизу доверху загромождены фламандской сдобой — с медом, с разноцветными засахаренными фруктами.

Там выставлены пряничные овечки и санта-клаусы в человеческий рост с белыми ватными бородами, коричневатые или цвета ситного хлеба, и все это сладкое, ароматное, съедобное.

— Мама, гляди…

— Идем.

На площади святого Ламбера, в «Большом универсальном», толпа валит по проходам, растекается по отделам, двигаясь мелкими шажками, и десять лифтов, переносящие покупателей с этажа на этаж, не справляются с нею. Мужчины выходят из магазина, неся на плечах огромных деревянных коней; а женщины потом приносят этих коней обратно, чтобы обменять их на какую-нибудь говорящую куклу.

От белых, розовых, голубых фруктов, зверюшек, фигурок из марципана кружится голова.

— Что тебе хочется получить в подарок на Новый год?

— Коробку красок. Настоящих, в тюбиках. И палитру.

Середина улиц тонет в темноте: там только отдельные темные тени прохожих, не уместившихся на переполненных тротуарах; трамваи еле тащатся, трезвоня без передышки. Таинственная сила увлекает нас вперед. Иногда, чтобы сократить путь, мать уводит нас от всеобщего безумия в маленькую улочку; там пустынно и неожиданно холодно, но вскоре впереди, как в конце туннеля, снова маячит свет.

Входим в магазин. Нам с братом суют две-три конфетки, чтобы умерить наше нетерпение. Самое страшное — это потеряться, и я упорно цепляюсь за мамину сетку.

— Кристиан… Где Кристиан?..

Он здесь, никуда не делся, но до того тихо себя ведет, что его и не заметишь.

Нужно еще купить мяса на завтра.

Семейный хозяйственный ритуал сложен, как обряды какой-нибудь восточной религии. Обычно мясо покупается у Годара, на углу улицы Пастера и площади Конгресса. Но когда мы оказываемся в центре, мама пользуется случаем купить мяса на крытом рынке — там оно дешевле — и тогда покупается кусок сразу на два дня.

Мы снова расстаемся с толпой и со светом. Огромное здание рынка со стеклянной крышей высится на темной и тихой с пустынными тротуарами улице Кларисс. Внезапно перед нами вырастает приземистая фигура и незнакомый голос окликает:

— Анриетта!

Мать вздрагивает, на секунду у нее перехватывает дыхание.

— Ян!

Этот мужчина мне незнаком: невысокий, плотный, широкоплечий, с упрямым выражением лица, с седоватой бородкой и густыми бровями, он говорит с Анриеттой по-фламандски. Я чувствую в мамином голосе растерянность и приниженность, всегда мучающие ее в обществе богачей.

У нас замерзли ноги. Мы с братом рассматриваем незнакомца. Он долго говорит, не вынимая изо рта сигары, прежде чем замечает нас и дарит нам взгляд свысока.

— Поздоровайтесь с дядей Яном.

Я тянусь к нему поцеловаться, но он только пожимает мне руку и легонько треплет Кристиана по щеке кончиками пальцев. Мы образуем на тротуаре живой островок.

Я знаю, что дядя Ян, Ян Вермейрен, — наш богатый родственник, муж тети Марты. Ее фотография есть у нас в альбоме, там она снята в профиль, на перламутровом фоне, с буфами на плечах. Я знаю ее дом — мама мне его много раз показывала, когда мы проходили мимо, и всякий раз предупреждала:

— Только не подавай виду, что смотришь.

Это просторный дом из белого кирпича; стоит он напротив мясного рынка; там же оптовый бакалейный магазин и ворота, откуда выезжают подводы. На покрывающем их брезенте огромными буквами написана фамилия моего дяди.

О чем они там говорят по-фламандски?

— Пойдемте, дети, — бормочет мать.

Дядя Ян ведет нас. У него тяжелая походка и тяжелый взгляд, слова он цедит медленно и веско, сигара в зубах потухла. Время от времени он тяжко вздыхает, как будто ему трудно идти, но на самом деле его гнетет бремя жизни, которой он сумел придать такую значительность, что сам этим подавлен.

Он толкает стеклянную дверь. Длинные прилавки, приказчики, продавцы. Но в отличие от других магазинов — никакой толчеи. Здесь царит более сдержанный, но и более мощный ритм, потому что торговля идет только оптом или мелким оптом и магазин загроможден мешками, бочонками, ящиками.

Пересекаем торговый зал, поднимаемся на несколько ступенек, минуем застекленную контору, где горит газовая печка и работают двое служащих.

За несколько секунд мне открылся целый мир: зал, который кажется мне просторным, как церковь; товары, громоздящиеся до самого потолка, мужчины в синих фартуках, толкающие тележки и нагружающие подводы с фамилией Вермейрена.

— Сюда.

И вдруг — спокойная лестница богатого дома, запахи из кухни; над пролетом склоняется горничная и спрашивает:

— Кто там?

— Это я! — отвечает дядя Ян.

Направо — кухня, вся белая, как на картинках. Дядя в нерешительности, куда нас вести — в гостиную или в столовую, и наконец решает в пользу столовой, зажигает там свет, потом газовую печку; желтые и красные языки пламени, вырывающиеся из нее, приводят меня в экстаз.

Ян опять вздыхает и, как был, в котелке, плюхается в кожаное кресло. Зажигает сигару. Вид у него зловещий. Молчание.

— Хочешь, я попробую? — робко предлагает мама.

Тяжелый взгляд. Да. Если она хочет, пожалуй…

— Присмотришь минутку за детьми?

Он и не думает за нами присматривать, но мы с братом так напуганы, что не смеем шевельнуться.

Анриетта выходит. Слышно, как она стучит в какую-то дверь. Потом раздается ее голос — ласковый, точно она хочет приманить дикого зверька:

— Марта! Марта!

В комнате за дверью кто-то шевельнулся на кровати.

— Это я, Марта. Я, Анриетта.

Я и не пытаюсь ничего понять в происходящем. Мельком гляжу на дядюшку, попутно замечаю репродукцию «Синдика суконщиков»[21] в рекламной раме.

Я занят тем, что принюхиваюсь в поисках ускользающего запаха; вернее, я чувствую запах, но не тот: это внушительный, сложный, роскошный запах, куда более роскошный, чем у тети Анны, и ничуть не похожий на запах моего приятеля Рулса.

— Марта!

Мама пригнулась к двери, твердит что-то по-фламандски, и голос ее все теплей и теплей.

От Рулса так разит, что это досаждает всем, кто сидит в классе поблизости от него.

Руле — мой ровесник, на нем всегда охотничий костюмчик из коричневого вельвета. Его родители торгуют соленой рыбой на улице Пюи-ан-Сок, неподалеку от мастерской моего деда.

Запах их тесной, темной лавки слышится издалека. На тротуаре громоздятся бочки с сельдью и ящики с копченой рыбой. С потолка свисают гирлянды вяленой трески, роняющей иногда кристаллы крупной соли. И всем этим пропитан охотничий костюмчик. От Рулса пахнет одновременно селедкой, вяленой треской, но сильнее всего — прогорклый запах мидий.

«Там начинал когда-то и твой дядя Ян».

Уже потом были куплены три старых дома на улице Кларисс, их снесли и на их месте возвели величественное здание, где мы сейчас находимся.

Вот почему я пытаюсь уловить тот запах, но чувствую лишь тонкое благоухание кофе, корицы, какао и гвоздики, к которому примешиваются ароматы с кухни, да еще малая толика мастики и сапожного крема.

— Марта! Это я.

Вермейрен развалился, вытянув ноги к газовой печке, — круглое брюшко, шляпа на голове; он курит сигару, не глядя на нас. Время от времени испускает вздохи, словно делая невыносимо тяжкую работу. Вдруг тишина взрывается. В комнате тети Марты кто-то швыряет в дверь тяжелыми предметами. Слышится визгливый, омерзительный голос. В столовую влетает мама.

Вермейрен со вздохом встает. Зря он притащил с улицы Анриетту.

Уже три дня назад Марта, как в свое время Фелиси, вошла в запой. Где она достала выпивку — ведь все спиртное под замком? Где взяла денег — ведь все служащие получили указание не подпускать ее к кассам? Вот уже три дня, как она заперлась у себя в спальне, несомненно, с бутылками, и отказывается отпереть, а когда ее зовут, отвечает ругательствами. У нее там небось и еды никакой нет!

Спускаясь по лестнице, мама проливает несколько слезинок.

— Пойдемте, дети.

Вермейрен ведет нас обратно в магазин, поколебавшись, открывает коробку конфет под стеклянной крышкой и дает нам с братом по две вафельки.

Новые колебания. Ого! Его великодушие достигает апогея: он снимает с полки две коробки сардин и сует их маме в сетку.

На улице уже совсем стемнело, стеклянная крыша рынка еле освещена. Как мы припозднились! Огонь, наверное, потух. Вот-вот вернется Дезире, и жильцы сойдут в кухню. Анриетта торопит нас, тянет за собой, выбирая самый короткий путь по самым темным улочкам, до которых не доносится запах новогоднего праздника.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.