13

13

29 мая 1941,

Фонтене

Позже в наш дом, в нашу жизнь на более долгий или более короткий срок войдут другие лица, явившиеся с разных концов света, но Фрида Ставицкая — самая первая из всех. Этим вечером мы слышим, как она, невидимая и загадочная, расхаживает у себя на антресолях, и кажется, что в доме сгущена атмосфера, что газовый рожок под абажуром с бисерной бахромой светит как-то безжизненно, а в полутемном коридоре по ту сторону застекленной кухонной двери таятся ловушки.

Дезире помалкивает. Он читает газету и по своему обыкновению курит трубку. Смотреть на потолок избегает, но ясно, что ему стыдно позволять собой командовать, стыдно за себя и за нас, словно мама взяла да и продала нас всех за пятнадцать франков в месяц этой явившейся из России особе. Анриетте, пожалуй, тоже стыдно, да к тому же и страшновато, но она изо всех сил это скрывает.

— Пора укладывать детей.

— Спокойной ночи, отец.

— Спокойной ночи, сын.

Дезире чертит большим пальцем крестики на лбу у меня и брата — так крестил его самого на ночь старый Кретьен Сименон, а того — его отец.

— Не шумите на лестнице.

Мы минуем загадочную дверь, за которой происходит какое-то движение. Поднимаемся в нашу мансарду, где всю ночь горит ночник, похожий на лампаду дарохранительницы. От его пламени по комнате пляшут тени, как на хорах пустой церкви.

Мы с Кристианом спим в одной постели. Жмемся друг к другу, как цыплята. Мама спускается: родители спят на первом этаже, так что теперь нас с ними разделила эта иностранка.

В шесть утра Анриетта уже на ногах. На весь дом гремит уголь, потом кочерга в кухонной печи.

Сколько помню, в наших печах вечно не было тяги. Сколько помню, я всегда слышал, еще лежа в кровати, отзвуки ежеутренних схваток моей мамы с печью, а потом чуть позже до меня доносился характерный незабвенный запах керосина, который лили на не желавший разгораться огонь. Это сопровождалось вспышкой, сильным притоком воздуха, иногда язык пламени даже вырывался из поддувала, и я знал, что бывали случаи, когда женщины, лившие керосин в огонь, сгорали живьем. Помню «Малую иллюстрированную газету» с кошмарными цветными картинками — я ее видел в киосках: «Мать семейства превратилась в живой факел…»

Но я опять погружаюсь в дрему, и скоро в мою мансарду проникает уже другой, тоже привычный запах. Пахнет кофе, который мололи перед тем в кофейной мельнице, потом доносится запах шипящего на сковороде сала. К нашему появлению на кухне Анриетта заливает его яйцами.

Интересно, встала ли иностранка? Завтракала или нет? Невольно напрягаем слух, стараемся говорить по-тише. Слышно, как над головой ходят мелкими мышиными шажками, потом внезапно дверь наверху отворяется и с грохотом захлопывается. Мы не привыкли к тому, чтобы двери грохотали.

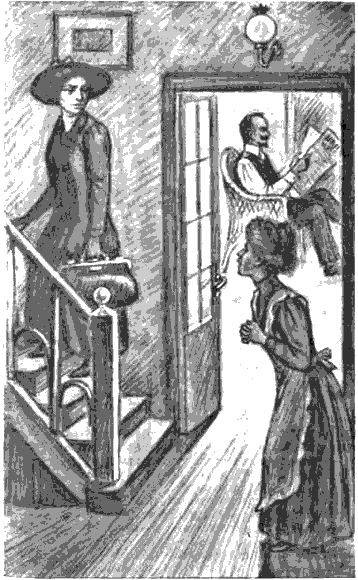

Жилица спускается. Может быть, заглянет к нам? Анриетта уже растянула губы в улыбке и подбежала к кухонной двери, убедившись сперва краем глаза, что на кухне как следует прибрано.

Но мы видим только спину и черную шляпку. Снова грохнула дверь — на сей раз входная.

Наверно, сдавая комнату женщине, Анриетта надеялась, что та хотя бы сама будет у себя убирать. Она открывает дверь к жилице и ее охватывает внезапное разочарование и чувство унижения: она чует запах, запах чужой женщины, спавшей на этой разобранной постели, мывшейся в этом тазу, полном мыльной воды, разбросавшей по мрамору умывальника скрученные шарики черных волос.

На столе несколько книг, все по медицине. Расческа с обломанными зубьями. Зубная щетка с остатками неизвестной Анриетте розовой пасты. Анриетта заглядывает в шкаф, но там обнаруживается лишь одна грязная, без вышивки, без кружев, сорочка, пара дырявых чулок да стоптанные домашние туфли.

За раму зеркала засунута фотография: на пороге странного деревянного домишки женщина необъятной толщины, вне всякого сомнения, мать Фриды, какая-то девушка, застывшая в напряженной позе, и наша жилица в возрасте пятнадцати лет или около того.

Каждые пять минут Анриетта стремглав летит вниз, чтобы убедиться, что Кристиан спокойно сидит в своем креслице, а обед не подгорает.

Проходит угольщик, потом зеленщик, потом разносчик молока. При их появлении на порогах возникают хозяйки. Анриетта еще мало с кем знакома.

— Ну как дела? У вас уже появилась жилица? Это соседка, госпожа Петере.

— Да, госпожа Петере! Боже мой, надо же что-то зарабатывать, не так ли?

Анриетта смущена: во взгляде соседки читается осуждение и даже как будто беспокойство — у госпожи Петере собственный дом, не рассчитанный на посторонних, построенный по вкусу и потребностям хозяев. На улице Закона почти все живут в собственных домах.

Нет надобности ходить друг к другу в гости: соседки и так между собой знакомы и, как члены большой семьи или, того лучше, как обитатели одной деревни, встречаются вокруг тележки зеленщика.

В квартале, правда, изредка селятся иностранцы, но на этой улице их еще не бывало.

Поэтому женщины на порогах вытягивают шеи и косятся на дом № 53 и на эту белокурую госпожу Сименон, у которой двое детей и которая ищет жильцов.

Этим утром, несмотря на уборку, обед и Кристиана (к счастью, толстого, спокойного, задумчивого малыша), Анриетта нашла время сбегать на улицу Пюи-ан-Сок и купить цветов. Она выбрала самую свою красивую вазу в форме фужера из радужного поддельного хрусталя и поставила Фриде на стол.

Девушка вернется около половины двенадцатого. Быть может, заглянет на кухню поздороваться? Или хоть из коридора кивнет через застекленную дверь?

Не тут-то было! Она проходит по коридору, словно по улице, где полным-полно незнакомых. Интересно, знает ли она хотя бы, что у Анриетты двое детей? Ей это безразлично. Она входит, в руках — учебники, кроме того, маленький белый сверток.

Значит, она ест у себя. Но в комнате нет плиты, а камин по летнему времени не топится; следовательно, она сидит на сухомятке.

Отца дома нет. Будь он здесь, Анриетта не отважилась бы выполнить то, что задумала. Она наливает в чашку бульон и, убедившись, что мы с братом не шалим, поднимается к жилице.

Перед дверью в антресоли она медлит, наверняка борясь с искушением пойти на попятный: на полу перед дверью стоит ее ваза с цветами. Там же валяется портрет Валери — он был повешен в комнату ради золоченой рамки.

— Что такое?

— Откройте на минутку, мадемуазель Фрида. Дверь на задвижке. С какой стати запираться? Можно подумать, что дом внушает жилице недоверие.

Дверь приотворяется. На столе, среди медицинских учебников, мама видит початый кусок хлеба и надкушенное яйцо вкрутую.

— Простите, я подумала… Взяла на себя смелость…

Черные глаза сурово в упор смотрят на дымящийся бульон в чашке.

— Это еще что?

— Я решила, что капелька горячего бульона…

— Вас что, просили о чем-нибудь?

— Но в вашем возрасте, да если еще учиться, непременно нужно…

У Фриды исхудалое лицо аскета.

— Я сама знаю, что мне нужно.

— Я позволила себе поставить к вам цветы, чтобы немножко оживить вашу комнату.

— Терпеть не могу цветы. А насчет портрета — ненавижу, когда перед глазами торчат лица незнакомых людей.

— Прошу прощения! Дело в том, что это моя подруга.

— Ваша, но не моя. Кстати, уберите заодно все эти ненужные вещи.

— Она имеет в виду салфетки и безделушки, которыми Анриетта, как любая хозяйка, украсила комнату, чтоб было повеселей и поуютней.

— Вы питаетесь не в семейном пансионе?

— Я питаюсь там, где мне угодно.

Ей ничуть не стыдно за ломоть хлеба и крутое яйцо на столе.

— Позвольте хотя бы предложить вам чашечку кофе?

— Мне не надо кофе.

«Она слишком гордая, — утешает себя Анриетта. — Русские вообще такие».

Она ретируется с улыбкой и, спустившись вниз, думает о фотографии за рамкой зеркала.

До сих пор она считала, что студент, а уж тем паче студентка, — это непременно дети богатых родителей: кто же еще в силах оплатить образование сына или дочери!

Так обстоит дело в Бельгии. Могла ли Анриетта предположить, что там, в России…

Мать Фриды — толстуха с фотографии — явно деревенская, неотесанная женщина. А уж эта их деревянная лачуга…

В два часа в замке поворачивается ключ. Пришел Дезире. Анриетта хватает лежавшие на столе цветы и поспешно швыряет их в огонь. Как прикажете объяснить мужу появление цветов? Для себя мы их не покупаем. Маме не хочется признаваться, что какая-то там пятнадцатифранковая квартирантка…

Эта Фрида… Молодая девушка, а похоже, нарочно старается себя обезобразить. Скромный белый воротничок на платье — и тот сделал бы ее помиловиднее. И прическу выбрала себе самую что ни на есть строгую и совсем не к лицу. И не улыбнется никогда. Никакой любезности. Цветов не любит. Что у нее на уме, то и на языке. А ведь сделать приятное людям так нетрудно!

Она не ходит в ресторан, обед ее состоит из крутого яйца. Пьет воду из-под крана. И все же когда-нибудь станет врачом.

Анриетта не предчувствует, что это еще не вся правда, и долго не будет знать, что на все про все Фрида получает почтовым переводом пятьдесят франков в месяц и на эти пятьдесят франков ей нужно снимать квартиру, одеваться, есть и, кроме того, покупать или брать напрокат учебники, платить за обучение в университете…

Для Анриетты жилец — это некто заведомо богаче, чем она сама. Но если все иначе… Если бывают такие, как Фрида… Что, если все жильцы такие же, как она? Куда в таком случае годятся все ее расчеты?

Ее вера в будущее поколеблена. Опереться не на кого. Дезире ответит:

— А что я тебе говорил?

Или так:

— Ты сама этого хотела!

Неправда! Она хотела завести скромное дело, все равно какое, зарабатывать понемножку, избавиться от неотвязной мысли о самом необходимом, стряхнуть с себя кошмарный страх перед тем, что будет с нею и с детьми, «если что-нибудь случится».

Глядя на студентов нашего квартала, она подумала…

А весь этот дом, который она столько скребла, чистила, скоблила, подновляла? Дом, который сама обставила, украсила шторами, медными блямбами, цветными абажурами, салфетками?..

Где это видано отправлять детей учиться, если не имеешь возможности их обеспечить?

Разве может Анриетта себе представить, что на Востоке Европы живут миллионы мужчин и женщин, несокрушимо верящих в то, что образование ведет к освобождению?

Анриетта не знает, что отец у Фриды в Сибири. И как недоверчиво воззрилась бы моя мать своими голубыми глазами на того, кто сказал бы ей, что Фрида принадлежит к группе нигилистов и в один прекрасный день в новой России ей, может, суждено стать народным комиссаром!

Мама сказала бы, покачав головой:

— Не может этого быть!

Нигилисты? Это что-то вроде анархистов! Как тот молодчик с улицы Святой Веры, который подложил адскую машину под кровать своих родителей, кстати сказать, вполне добропорядочных людей — тетя Анна их знала. Кто бы мог подумать!..

Бедная, бедная мама, со всей своей мебелью, с купленными по случаю тазами, с литографиями, медными подставками для цветов, салфетками и цветными абажурами!

К счастью, появился господин Зафт, снявший зеленую комнату, а потом госпожа Файнштейн из Варшавы — она поселилась в розовой комнате. Но госпожа Файнштейн неряха, по ее комнате там и сям валяются волосы. А на робкие замечания моей мамы она возражает:

— Ведь я же вам плачу!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.