Юлиус Вагнер-Яурегг: две стороны нобелевской награды

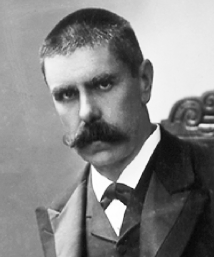

Юлиус Вагнер-Яурегг (Julius Wagner-Jauregg) (1857–1940)

В истории медицины на сегодняшний день известны только три нобелевских лауреата, получивших эту награду за научный вклад именно в области психиатрии. Первый из них – это австрийский психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг. Он получил Нобелевскую премию по медицине в 1927 г. за открытие метода пиротерапии при нейросифилисе, или, как его тогда называли, прогрессивном параличе [Tsay, 2013]. Вторая по счету Нобелевская премия по медицине за работы в области психиатрии была присуждена португальскому психиатру Эгашу Монишу в 1949 г. за открытие психохирургического метода лечения некоторых психических заболеваний. Третьим нобелевским лауреатом уже в совсем недавнее время, в 2002 г., стал психоневролог Эрик Кандель за открытие молекулярных механизмов работы синапсов, лежащих в основе формирования кратковременной и долговременной памяти [Tsay, 2013]. Сегодня мы поговорим о первом лауреате Нобелевской премии за заслуги в области психиатрии – Юлиусе Вагнер-Яурегге.

Три предпосылки для открытия Ю. Вагнер-Яурегга

Предпосылка первая: Германия и Австрия – мировые лидеры в изучении психиатрии в XIX – начале XX в.

В конце XIX – начале XX в. Германия и Австрия были центрами научных исследований и открытий в области медицины. Эти страны в то время прославились такими знаменитыми учеными, как Роберт Кох, Пауль Эрлих и Зигмунд Фрейд. Самые первые достижения в области биологической психиатрии и понимания органических причин психических заболеваний, возникшие на стыке неврологии и психиатрии, относятся к XIX в. и базируются в основном на работах немецких и австрийских неврологов и психиатров [Tsay, 2013]. Такое доминирование медицинской научной школы этих двух стран, особенно заметное как раз в области психиатрии и неврологии, в тот исторический период можно объяснить щедрым финансированием со стороны кайзеровского государства исследований в этих областях и наличием университетов с давними научными традициями. Этим тогдашние Германия и Австрия отличались, например, от Великобритании и США, где финансирование науки шло в основном из частных источников [Tsay, 2013].

Имя Ю. Вагнер-Яурегга часто незаслуженно забывается среди этих великих имен, и это несмотря на то, что ученый в свое время был одним из ведущих и наиболее известных австрийских психиатров, а также главным врачом и директором первой в истории Австрии психиатрической клиники в Вене [Tsay, 2013]. Воспоминания современников Ю. Вагнер-Яурегга говорят о том, что его лекции были популярны и посещаемы. В Австрии он был лидером среди своих коллег-психиатров и опубликовал множество научных работ на различные темы – от исследований недостатка гормонов щитовидной железы и его влияния на психическую патологию до более поздних работ по проблемам наследственности психических заболеваний и евгеники и, конечно, основополагающих трудов по лечению нейросифилиса методом пиротерапии [Whitrow, 1993]. Коллеги описывали его как блестящего ученого, но чрезвычайно трудного в общении человека, который избрал своим жизненным девизом утверждение «человек с характером не нуждается в принципах» [Gartlehner, Stepper, 2012]. Несмотря на то что сегодня в Австрии в честь этого ученого названы улицы и медицинские учреждения, он остается противоречивой фигурой в истории науки, и наше восприятие его личности балансирует между признанием его научных заслуг и отвращением, связанным с его искренним служением нацизму, поощрением «расовой теории», концепций евгеники и стерилизации психически больных и даже их уничтожения (правда, в последние годы жизни он осудил эту практику, но от нацистских взглядов не отказался). Именно этой неоднозначной исторической фигуре и посвящена данная статья.

Предпосылка вторая: пиротерапия – цепь исторических наблюдений

Сегодня мы знаем, что Ю. Вагнер-Яурегг отнюдь не был первооткрывателем пиротерапии. Еще в античные времена были сделаны многие наблюдения о благотворном влиянии высокой температуры тела на психотические симптомы. В частности, пиротерапия упоминается еще в текстах древних греков [Gartlehner, Stepper, 2012; Tsay 2013]. Клавдио Гален, Гиппократ и Пинель отмечали, что многие известные в то время психические заболевания нередко улучшались или даже временно полностью купировались после того, как «пациент заразился какой-нибудь лихорадкой» [Wagner-Jauregg, 1950; Pinel, 1960; Freitas et al., 2014]. Гиппократ указывал, что малярийная лихорадка может производить эффект (купировать психомоторное возбуждение) у эпилептиков [Karamanou et al., 2013]. Гален описал случай меланхолии, вылечившийся в результате заболевания четырехдневной малярией [Karamanou et al., 2013]. Сохранились также литературные данные времен Средневековья, которые описывают улучшение состояния у психически больных, содержавшихся в соответствующих приютах и заразившихся холерой [Freitas et al., 2014]. А в XV в. испанский врач Руй Диас де Исла (Ruy Diaz de Isla) был первым, кто сообщил, что лихорадка оказывает положительное влияние на течение сифилиса [Albert, 1999].

Несмотря на часто описывавшиеся в литературе факты, касавшиеся потенциального лечебного действия лихорадки при психических заболеваниях, попытки целенаправленно вызывать повышение температуры тела у психически больных для их лечения не предпринимались на практике вплоть до 1876 г. [Tsay, 2013]. Именно в этом году украинский психиатр Александр Розенблюм начал делать больным прививки возбудителей малярии и возвратного тифа и сообщил, что 11 из 22 пациентов с психозами (т. е. 50 %) достигли клинического улучшения после применения этого вида лечения. Однако данное открытие, в отличие от последующего применения этого же метода Ю. Вагнер-Яуреггом, не привлекло внимания научной общественности, поскольку его результаты были опубликованы в малоизвестном журнале на русском языке [Rosenblum, Zakon, 1943]. Забегая вперед, заметим, что уже в 1935 г. на Международном неврологическом конгрессе в Лондоне в то время уже нобелевский лауреат Ю. Вагнер-Яурегг сделал сообщение, где признал, что эксперимент А. Розенблюма в 1876 г. был фундаментальным событием в становлении пиротерапии и что честь первооткрывателя этого метода принадлежит именно украинскому ученому, а не ему самому [Gonda, 1957]. Тем не менее, несмотря на это заявление Ю. Вагнер-Яурегга, роль А. Розенблюма как новатора и первооткрывателя пиротерапии не получила широкого признания вплоть до 1943 г., когда его оригинальная статья впервые была переведена на английский язык [Whitrow, 1990].

Предпосылка третья: нейросифилис, или прогрессивный паралич, – бич начала XX в.

В конце XIX в. основными психическими заболеваниями, которые можно было уложить в «биологическую модель» с помощью доступных тогда методов исследования мозга (т. е. увидеть его анатомические изменения) и объяснить с точки зрения «аномальной анатомии», были деменция и нейросифилис [Tsay, 2013]. Уже тогда было известно, что одна из форм психоза, называвшаяся в то время «прогрессивным параличом», была связана с сифилитическим поражением мозга и возникала в третичном периоде заболевания [Tsay, 2013]. Прогрессивный паралич в то время был широко распространен как в связи с эпидемией сифилиса, так и из-за отсутствия сколько-нибудь эффективных методов лечения. Эта проблема была настолько распространенной, что ее даже называли «болезнью века». Прогрессивный паралич тогда был неизлечимым, пугающим, смертельным заболеванием, которое характеризовалось постепенно нарастающим (прогрессирующим) параличом конечностей («спинной сухоткой»), а также прогрессирующей деменцией, что, собственно, и дало название болезни [Tsay 2013]. Помимо этого наблюдались психотические, депрессивные и маниакальные проявления, а также специфические для нейросифилиса изменения личности, такие как слабодушие, плаксивость, внезапные «приступы благородства» и пр. [Банщиков, Невзорова, 1969]. Прогрессивный паралич был настолько частым явлением в то время, что стал одной из основных причин госпитализации в приютах для душевнобольных и в психиатрических больницах с конца XIX в. вплоть до 1940-х годов [Scheck, Hook, 1994]. Распространенность этой патологии колебалась от 10 до 45 % в психиатрических больницах по всему миру [Aronof, 2002], стоимость же лечения составляла примерно от 5 до 10 % стоимости всех психиатрических госпитализаций до 1945 г. [Tsay, 2013]. Это заболевание обычно заканчивалось припадками, слабоумием, параличом и смертью в течение короткого срока – 3–4 лет с момента его начала [Raju, 1998]. Довольно долгое время с момента, когда впервые была описана клиническая картина прогрессивного паралича, врачи не понимали связи между сифилисом и развитием данного заболевания, однако в 1913 г. Хидео Ногучи показал, что прогрессивный паралич вызывается именно бледной трепонемой [Freitas et al., 2014]. Одной из важных предпосылок к появлению пиротерапии нейросифилиса послужил опубликованный в 1905 г. Карлом Ландштайнером (также будущим нобелевским лауреатом) материал о том, что этот возбудитель весьма термолабилен и быстро погибает при таких температурах, которые возможно создать в живом человеческом организме, не подвергая его значительному риску (40–41 °C) [Freitas et al., 2014].

Биография нобелевского лауреата Ю. Вагнер-Яурегга

Юлиус Вагнер-Яурегг (Julius Wagner-Jauregg) родился 7 марта 1857 г. в г. Вельсе (Австрия) [Gartlehner, Stepper, 2012]. Его фамилия была изменена на «фон Вагнер-Яурегг» (Julius Wagner Ritter von Jauregg), когда его отец получил наследственный дворянский титул в 1883 г., еще в Австро-Венгерской империи, поэтому он сохранил имя Юлиус Вагнер фон Яурегг до 1918 г. Когда же революция и распад страны ликвидировали сословия, он поменял фамилию на «Вагнер-Яурегг».

Достоверно известно, что Ю. Вагнер-Яурегг изучал медицину в Венском университете с 1874 по 1880 г. на медицинском факультете [Haas, 2002; Karamanou et al., 2013]. По окончании университета, в 1880 г., он получил докторскую степень. Установлено, что первоначально Ю. Вагнер-Яурегг не стремился в психиатрию, а хотел изучать именно соматическую медицину [Tsay, 2013]. Однако интерес к исследованиям и научной деятельности у него отмечали еще на том этапе. Во время обучения в Венском университете Ю. Вагнер-Яурегг по его собственной просьбе был прикреплен к доктору Соломону Стрикеру, на тот момент – г лаве Института общей и экспериментальной патологии. Это в будущем оказало решающее влияние на развитие интереса Ю. Вагнер-Яурегга к патофизиологии неврологических и психических заболеваний [Tsay, 2013]. Во время обучения в Венском университете Ю. Вагнер-Яурегг познакомился и подружился с Зигмундом Фрейдом. Эту дружбу двое замечательных ученых поддерживали всю оставшуюся жизнь, даже несмотря на разность политических взглядов (Ю. Вагнер-Яурегг был убежденным нацистом, тогда как З. Фрейд – столь же последовательным противником этой идеологии).

После окончания Венского университета непродолжительное время (1880–1883) Ю. Вагнер-Яурегг работал в отделе внутренней медицины этого вуза [Shorter, 1997; Haas, 2002]. Вскоре он подал заявление на должность ассистента в Первую Венскую психиатрическую клинику, несмотря на отсутствие у него первичной подготовки в области психиатрии [Howes et al., 2009; Tsay, 2013]. Это заявление было удовлетворено, и в течение 4 лет (1883–1887) Ю. Вагнер-Яурегг работал там в качестве ассистента под руководством известного на тот момент психиатра – профессора Максимилиана Лейдесдорфа [Gartlehner, Stepper, 2012].

Когда Ю. Вагнер-Яурегг начал свою работу ассистентом в психиатрической клинике в Австрии в 1883 г., у него появился доступ к пациентам, страдавшим различными психическими расстройствами. Однако его возможности проведения исследований в то время ограничивались его личными финансовыми проблемами, а также отсутствием заинтересованности у его коллег [Whitrow, 1993]. Несмотря на это, именно тогда Ю. Вагнер-Яурегг начал проводить свои исследования по анатомии мозга, а также наблюдения за пациентами с прогрессивным параличом и «спинной сухоткой» (сифилитическим повреждением спинного мозга). Таким образом, еще в самом начале своей психиатрической карьеры Ю. Вагнер-Яурегг заинтересовался пациентами именно с этой патологией [Whitrow, 1993]. В 1883 г., вскоре после начала своей работы в Первой Венской психиатрической клинике, он обнаружил и описал женщину, которая излечилась от тяжелого психоза после перенесенного ею рожистого воспаления – острой бактериальной инфекции кожи стрептококковой этиологии, которая, как правило, сопровождается высокой температурой [Boeck, 1985; Whitrow, 1990]. На основе, в частности, этого случая, а также других личных наблюдений и анализа данных научной литературы в 1887 г. Ю. Вагнер-Яурегг пришел к убеждению, что инфекционные болезни, а точнее, вызываемая ими лихорадка может быть использована с терапевтической целью – для лечения психически больных [Tsay, 2013].

Ключевой фигурой, способствовавшей зарождению у Ю. Вагнер-Яурегга идеи о применении именно малярийного плазмодия в качестве пирогенного агента, был другой немецкий лауреат Нобелевской премии по медицине – Пол Эрлих, который открыл препарат сальварсан (органическое соединение мышьяка, менее токсичное, чем применявшиеся ранее неорганические соединения ртути типа сулемы) для лечения сифилиса и показал потенциал метиленового синего в терапии малярии [Tsay, 2013]. Сальварсан не проникал через ГЭБ и не был эффективен при лечении нейросифилиса (что, собственно, и побудило Ю. Вагнер-Яурегга искать другие методы и в конечном итоге изобрести пиротерапию). Однако Ю. Вагнер-Яурегг на основании своих экспериментов по изучению анатомии мозга животных знал о том, что высокая температура способствует нарушению целостности ГЭБ, повышению его проницаемости. Это натолкнуло его на мысль о том, что сальварсан можно успешно применять для терапии нейросифилиса, если повысить температуру тела и обеспечить проникновение лекарства в мозг. При этом наличие эффективных средств лечения малярии, таких как хинин и метиленовый синий, дало Ю. Вагнер-Яуреггу основание предположить, что малярийный плазмодий, относительно легко убиваемый доступными тогда средствами, можно вполне безопасно использовать для индукции лихорадки определенное число раз (так как приступы трехдневной малярии обладают регулярностью, отраженной в названии заболевания), а затем, после минования в этом необходимости, излечить саму малярию. Помимо этого еще одним важным событием, которое способствовало зарождению пиротерапии и позволило Ю. Вагнер-Яуреггу начать свои эксперименты с искусственным вызыванием гипертермии, было изобретение Робертом Кохом туберкулина, экстракта из микобактерий, который первоначально использовался в качестве средства для лечения туберкулеза и одним из побочных эффектов внутримышечного введения которого было повышение температуры тела [Tsay, 2013].

На основании описанного наблюдения за больной, излечившейся от тяжелого психоза после перенесенного рожистого воспаления, Ю. Вагнер-Яурегг начал свой первый пиротерапевтический эксперимент. Он пытался прививать штамм стрептококка, вызывающий рожистое воспаление, нескольким пациентам с острыми психозами и получил обескураживающие отрицательные результаты как в плане успешности индукции гипертермии, так и в плане клинического улучшения у больных (его не было) [Wagner-Jauregg, 1950]. Сегодня мы знаем, что рожистое воспаление возникает в основном у лиц с ослабленным иммунитетом и добиться индукции искусственной гипертермии с помощью этого штамма стрептококка у относительно здорового человека не так-то просто. Тем не менее Ю. Вагнер-Яурегг не разочаровался и не отступил от самой идеи искусственного вызывания лихорадки, решив продолжить свои эксперименты с использованием других пиротерапевтических агентов. Узнав от коллег-фтизиатров о том, что туберкулин вызывает гипертермию, Ю. Вагнер-Яурегг начал пытаться использовать его при психозах и получил первые положительные результаты у двух пациентов [Wagner-Jauregg, 1950]. В ходе этих экспериментов он еще сильнее укрепился в убеждении, что лихорадка может лечить психозы, при этом чем более сильную гипертермию вызывает тот или иной пирогенный агент, тем эффективнее пиротерапия и больше вероятность клинического улучшения у больного [Gartlehner, Stepper, 2012]. Спустя четыре года Ю. Вагнер-Яурегг опубликовал статью «Влияние лихорадочной болезни на психозы», где описал свои первые положительные результаты пиротерапии [Wagner-Jauregg, 1887].

Два года спустя, в 1889 г., Ю. Вагнер-Яурегг был назначен руководителем психоневрологической клиники в Университете г. Граца (Австрия), где он сменил на этой должности знаменитого психиатра-сексопатолога Рихарда фон Крафт-Эбинга. Там он проработал до 1893 г. [Haas, 2002]. Перейдя на новое место, Ю. Вагнер-Яурегг временно прекратил свои эксперименты с лихорадочной терапией психозов и сфокусировался на исследовании влияния йода на кретинизм и заболевания щитовидной железы. Обе патологии были эндемичными в некоторых регионах Австрии и в Швейцарии [Wagner-Jauregg, 1923; Gartlehner, Stepper, 2012]. Ученый предположил (совершенно правильно), что врожденный кретинизм может быть вызван недостаточностью гормонов щитовидной железы у матери и/или плода и что развитие кретинизма можно профилактировать добавлением небольшого количества йодированной соли в рацион беременной, кормящей матери и затем ребенка [Haas, 2002]. Кроме того, Ю. Вагнер-Яурегг пытался также назначать препараты щитовидной железы и половых желез молодым пациентам с психозами и аффективными расстройствами, у которых наблюдались задержка полового созревания, признаки гипогонадизма или недостаточности щитовидной железы. При этом он сумел показать, что такие меры приводят не только к развитию вторичных половых признаков у этих больных, но и к улучшению течения психоза или аффективного расстройства. Таким образом, Ю. Вагнер-Яурегга можно считать одним из «отцов» современной психоэндокринологии [Haas, 2002].

В 1893 г. Ю. Вагнер-Яурегг был назначен профессором кафедры психиатрии и нервных болезней, а также директором клиники психиатрии и нервных болезней в Вене, став, таким образом, преемником известного психиатра Теодора Мейнерта [Gartlehner, Stepper, 2012]. Там он возобновил свои эксперименты по пиротерапии с использованием туберкулина для вызывания искусственной гипертермии у пациентов с психозами. 10 лет спустя, в 1902 г., Ю. Вагнер-Яурегг перешел работать в психиатрическое отделение Венской больницы, где заметил, что его эксперименты с лечением психозов с помощью искусственной гипертермии, вызванной туберкулином, давали особенно большой эффект у тех пациентов, психотическое состояние которых было обусловлено нейросифилисом (прогрессивным параличом). Обратив на это внимание, он провел в период с 1900 по 1901 г. сравнительное исследование, в которое включил 69 пациентов с прогрессивным параличом, пролеченных туберкулином, и 69 пациентов с таким же заболеванием из группы сравнения [Pilcz, 1905]. При этом он сумел показать, что количество больных, достигших ремиссии с помощью туберкулиновой пиротерапии, было выше, чем в контрольной группе, получавшей только сальварсан [Whitrow, 1990]. Стоит отметить, что пиротерапия у этих пациентов проводилась Ю. Вагнер-Яуреггом в стационарных условиях при строгом контроле жизненно важных функций и регулярных лабораторных анализах, а больные, отобранные в качестве кандидатов на пиротерапию, должны были быть в хорошем соматическом состоянии [Karamanou et al., 2013]. Получив эти первые результаты, Ю. Вагнер-Яурегг в 1909 г. представил их на 16-м Международном медицинском конгрессе в Будапеште, однако его сообщение было встречено там с большим скептицизмом и недоверием (которое, впрочем, в то время вообще сопровождало любые данные об успешном лечении как нейросифилиса, так и психических заболеваний в целом) [Wagner-Jauregg, 1950].

Вскоре после начала применения туберкулина появились первые сообщения о летальных исходах в ответ на его введение [Virchow, 1891]. Ю. Вагнер-Яурегг знал об этом, начиная свои эксперименты с туберкулином. Не желая продолжать подвергать своих пациентов летальному риску, а также вследствие упомянутых скептицизма и недоверия, с которыми он столкнулся после сообщения о первых успехах пиротерапии [Haas, 2002], ученый временно прекратил эксперименты с туберкулиновой пиротерапией и в течение последующих нескольких лет занимался прежней (дотуберкулиновой) рутинной деятельностью, выстраивал свою профессиональную психиатрическую карьеру. В 1911 г. он вернулся на прежнюю профессорскую должность на кафедру психиатрии в Университете Вены и одновременно стал директором Первой Венской психиатрической клиники [Tsay, 2013]. В 1917 г. Ю. Вагнер-Яурегг получил сообщение от доктора Альфреда Фукса о том, что тот наблюдает солдата, страдающего от трехдневной малярии [Wagner-Jauregg, 1950]. Ю. Вагнер-Яурегг знал о том, что это заболевание (в отличие от четырехдневной и тропической малярии) редко бывает опасным и летальным и почти никогда не приводит к развитию малярийной комы, а также довольно хорошо лечится хинином и метиленовым синим. Ученый предположил, что пиротерапия, вызываемая искусственным заражением трехдневным штаммом малярийного плазмодия, может быть более безопасным и эффективным методом индукции искусственной лихорадки, чем туберкулиновая терапия. Вдохновившись этой идеей, Ю. Вагнер-Яурегг воспользовался сообщением А. Фукса и попросил у него образец крови этого солдата (содержавшей, естественно, нужный штамм плазмодия) для введения своим пациентам в целях их искусственного заражения трехдневной малярией и индукции лихорадки. Получив желаемые образцы крови, Ю. Вагнер-Яурегг 17 июня 1917 г. ввел их 9 своим пациентам, страдавшим прогрессивным параличом [Braslow, 1997; Tsay, 2013]. Параллельно эти больные продолжали получать сальварсан, а после нескольких перенесенных приступов лихорадки малярию купировали хинином и метиленовым синим. Результаты этого эксперимента оказались поразительными: у 6 из 9 пациентов (66,6 %) наблюдалось настолько хорошее и быстрое восстановление исходного, доболезненного психического и неврологического статуса, что эти больные даже смогли вернуться к работе (хотя 4 из 6 пациентов, вышедших в ремиссию, впоследствии имели рецидивы нейросифилиса) [Braslow, 1997]. Учитывая, что в то время нейросифилис (прогрессивный паралич) считался тяжелейшим, неизлечимым, инвалидизирующим заболеванием, неизбежно прогрессирующим и так же неизбежно приводящим к смерти больного, столь быстрые и выраженные положительные результаты маляриотерапии не могли не впечатлить самого Ю. Вагнер-Яурегга. Однако в этой истории успеха имелось и мрачное событие: из 9 его первых пациентов, подвергнутых маляриотерапии, 1 (11,1 %) умер в период этого экспериментального лечения [Tsay, 2013]. Летальность от прогрессивного паралича без лечения составляла 100 %, а доступные в то время противосифилитические препараты, представлявшие собой высокотоксичные соединения ртути или мышьяка (сальварсан, неосальварсан), мало того что не были особо эффективными в третичном периоде сифилиса и особенно при нейросифилисе, так еще и сами по себе несли немалый летальный риск. Ю. Вагнер-Яурегг расценил этот первоначальный 11 %-ный дополнительный летальный риск маляриотерапии как приемлемый. Воодушевившись этими результатами, он продолжил свои эксперименты, заражая пациентов с прогрессивным параличом трехдневным штаммом малярийного плазмодия, полученным из крови больных трехдневной формой малярии солдат из близлежащей больницы [Tsay, 2013]. При этом он, как правило, брал кровь австрийских солдат, которые воевали на Балканах (где в то время находился один из эндемичных очагов трехдневной малярии) [Gartlehner, Stepper, 2012]. Критики пиротерапии Ю. Вагнер-Яурегга преподносили его терапевтическую тактику как «пугающую и аморальную», но по стандартам тех времен она таковой не была. За соматическим состоянием больных, получавших пиротерапию, за их анализами крови и жизненно важными показателями тщательно следили, после того как пациенты переносили от 7 до 12 приступов трехдневной малярии (наступавших, как и полагается при этой форме заболевания, каждые три дня), а при плохой переносимости пиротерапии – даже ранее малярию купировали хинином и продолжали лечение сифилиса неосальварсаном [Wagner-Jauregg, 1946]. В 1919 г. Ю. Вагнер-Яурегг опубликовал свои выводы об эффективности малярийной пиротерапии в работе под названием «О влиянии малярии на паралич душевнобольных», а в 1921 г. на своей лекции представил данные об эффективности малярийной пиротерапии более чем у 150 пациентов с нейросифилисом (прогрессивным параличом) [Wagner-Jauregg, 1921].

В 1922 г. Ю. Вагнер-Яурегг опубликовал очередную статью на эту же тему, где описал уже более 200 пациентов с прогрессивным параличом, которым он проводил малярийную пиротерапию, при этом он сообщал, что из них 50 человек (25 %) полностью выздоровели от прогрессивного паралича, были выписаны из больницы и, более того, даже смогли вернуться к работе [Wagner-Jauregg, 1922]. В это же время Ю. Вагнер-Яурегг сумел показать, что пиротерапия может с успехом использоваться для лечения больных не только с прогрессивным параличом, но и с более ранними стадиями сифилиса (первичным и вторичным периодами) и что, таким образом, эффект пиротерапии является не антипсихотическим, а специфически противосифилитическим. Однако, поскольку в первичном и вторичном периодах сифилиса, а также в третичном периоде, но без поражения ЦНС неосальварсан был достаточно эффективен, а его применение было проще, удобнее и безопаснее, чем малярийная пиротерапия, такая практика лечения ранних форм заболевания не получила широкого распространения [Tsay, 2013].

Ю. Вагнер-Яурегг при введении больному нейросифилисом агента малярии через инъекцию с кровью (1934 год)

В 1927 г. Ю. Вагнер-Яурегг был удостоен Нобелевской премии в области медицины за открытие лечебного эффекта пиротерапии при нейросифилисе (прогрессивном параличе), считавшемся до него неизлечимым, инвалидизирующим и в конечном итоге летальным заболеванием [Gartlehner, Stepper, 2012].

Международная реакция на открытие Ю. Вагнер-Яуреггом метода пиротерапии нейросифилиса, особенно новость о том, что он стал нобелевским лауреатом, была ошеломляющей. Первоначальный скептицизм, сопровождавший ранние опыты Ю. Вагнер-Яурегга в этой области, был мгновенно забыт. Психиатры и неврологи всего мира молниеносно начали внедрять пиротерапию в своей практике [Tsay, 2013]. Во многом это произошло благодаря тому, что в то время уже было доступно достаточно эффективное лечение малярии хинином и метиленовым синим. Это позволяло своевременно купировать проявления данного заболевания у психически больных и произвольно ограничивать его продолжительность терапевтически необходимыми 7–12 приступами [Gartlehner, Stepper, 2012].

Метод малярийной пиротерапии Ю. Вагнер-Яурегга завоевал большое международное признание и уважение и использовался у больных с нейросифилисом вплоть до 1950-х годов, т. е. практиковался даже после появления пенициллина [Karamanou et al., 2013]. Некоторые источники заставляют предполагать, что в СССР такой метод лечения мог сохраняться вплоть до 1960-х годов, особенно при резистентных и запущенных формах нейросифилиса, несмотря на то что в то время уже были доступны и пенициллин, и сульфозин [Банщиков, Невзорова, 1969]. В последующие годы делались попытки усовершенствовать метод пиротерапии и избежать необходимости искусственного заражения пациента малярией, что признавалось не слишком этичным способом лечения и создавало определенные опасности для пациента (например, малярийный плазмодий мог оказаться устойчивым к хинину, в результате пациент, даже излечившись от прогрессивного паралича, приобретал хроническую малярию; кроме того, могли наблюдаться анемия, малярийные поражения печени и др.).

Осознавая эти опасности и ограничения метода маляриотерапии, практические врачи стали пытаться вызывать искусственную лихорадку другими методами: внутримышечным введением чужеродных белков, в роли которых могли выступать кровь другого больного (гемотерапия), стерилизованное молоко (казеинотерапия) и др. (что, разумеется, создавало риск анафилактических реакций), инокуляцией некоторых видов гельминтов, вызывающих температурную реакцию (гельминтотерапия), инъекциями различных пирогенных химических веществ, таких как 2 % взвесь серы в масле (сульфозин), что называлось сульфозинотерапией, внешним физическим нагреванием пациента в электромагнитном поле (диатермия, индуктотерапия) или с помощью инфракрасных ламп и даже просто погружением больного в горячую ванну [Karamanou et al., 2013]. Пытались применять даже лучевую терапию (рентгенотерапию), вызывавшую лихорадку вследствие как разрушения клеток ионизирующей радиацией, так и ослабления иммунитета и возникновения вторичных инфекций [Karamanou et al., 2013].

Самым безопасным и эффективным методом пиротерапии в результате всех этих экспериментов в течение долгого времени признавался сульфозин (2 % мелкодисперсная взвесь серы в масле), который стали применять при лечении не только прогрессивного паралича, но и различных форм психозов, шизофрении, маниакальных и депрессивных состояний, при купировании острого психомоторного возбуждения и агрессивности, а также для увеличения проницаемости ГЭБ для антидепрессантов и антипсихотиков [Malkina, Martynov, 1958; Антропов, 1981]. Однако метод сульфозинотерапии тоже не был лишен недостатков, главными из которых были чрезвычайно сильная боль в месте инъекции, приводившая к ограничению двигательной активности, а также сильное астенизирующее действие высокой лихорадки на больного. В силу этого пациенты, подвергавшиеся сульфозинотерапии, нередко воспринимали этот метод не как лечение, а как наказание (справедливости ради нужно признать, что иногда его действительно использовали в репрессивно-карательных целях, но гораздо реже, чем он субъективно таковым воспринимался) [Report of the U. S. Delegation to assess recent changes in Soviet psychiatry, 1989]. В 1989 г. вышел приказ Минздрава СССР от 15.08.1989 № 470 «О согласии на применение сульфозина и шоковых методов лечения», который ограничивал использование сульфозина, АКТ, ИКТ и ЭСТ и требовал добровольного информированного согласия больного на их применение. И хотя этот приказ лишь ограничивал, но не запрещал данные методы, с момента его выхода он стал необоснованно трактоваться как практический запрет на их использование (особенно это касалось сульфозина и АКТ). Медицинские власти современной России забыли этот приказ отменить, переиздать или модифицировать, в силу чего ссылаться на него как на действующий неправомерно.

Тем не менее пиротерапия в ее современном варианте существует по сей день. Вместо сульфозина для индукции искусственной гипертермии стали использовать пирогенал (липополисахарид, извлеченный из наружной оболочки бактерии Pseudomonas aeruginosa, т. е. синегнойной палочки), внутримышечное введение которого гораздо менее болезненно и не приводит к образованию масляных инфильтратов (олеом) и некрозам мышц, а ректальное (в свечах) применение вообще не сопровождается болезненностью. Кроме того, пирогенал вызывает менее сильную лихорадочную реакцию, меньшую астенизацию больного и в целом лучше переносится. Этот метод и сегодня применяется для преодоления терапевтической резистентности и повышения проницаемости ГЭБ для психотропных препаратов [Быков и др., 2013]. Сравнительно недавно был предложен новый метод пиротерапии психических заболеваний с помощью локального нагревания мозга с использованием транскраниального сфокусированного ультразвука, цель та же – преодоление резистентности, повышение проницаемости ГЭБ для лекарств и для находящегося в плазме крови BDNF [Tsai, 2015].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.