VI

«Морской ценз» – Служба А. А. Горенко в николаевском 2-м Черноморском экипаже – Между Севастополем и Одессой – Отставка и гибель первой семьи – Венчание с Инной Эразмовной – Рождение сына Андрея – Жизнь в Одессе – «Одесские ведомости» и журналист А. Г.

В феврале 1885 года Александр III утвердил «Положение о морском цензе», разработанное российским морским ведомством, чтобы избавиться от офицеров, много лет не ступавших на палубу корабля и не состоящих на строевой службе.

Теперь, согласно этому положению, для производства в капитаны 2-го ранга лейтенанту флота требовалось иметь не менее 98 месяцев плавания, 58 месяцев из них – в чине лейтенанта. Это требовало немедленного возвращения в Россию Андрея Антоновича: затянувшаяся «сухопутная пауза» могла поставить окончательный крест на его карьере. 15 июня 1885 года он был возвращён на действительную службу и через два дня зачислен во 2-й Черноморский флотский Его Королевского высочества Герцога Эдинбургского экипаж в Николаеве. Следующие полтора года он проведёт, исполняя морской ценз, в плаваниях, старшим штурманом на пароходе «Редут-Кале» и вахтенным начальником на шхуне «Казбек».

Неизвестно, вернулась ли с ним на родину Инна Эразмовна, или ещё какое-то время продолжала жить в Швейцарии, растя малютку Инну. Однако можно предположить, что долго с возвращением она не затягивала, а вернувшись, поселилась с дочерью в Одессе, где к тому времени учительствовали в частной гимназии В. Н. Масловой и М. Н. Градской её верные петербургские подруги Мария и Анна Вальцер. Ну и, разумеется, в Одессе, где сходились все российские черноморские и средиземноморские рейсы, Инна Эразмовна была ближе к Андрею Антоновичу.

Остаётся только гадать, как всё это время складывались его отношения с оставленной в Севастополе семьёй, произошел ли окончательный разрыв между супругами, или Андрей Антонович продолжал жить на два дома, находя какие-то правдоподобные объяснения своим многомесячным отлучкам. По крайней мере, в годы черноморской службы ему это было сделать легко, деля между Севастополем и Одессой то немногое время, которое он проводил на берегу. Дальнейшая судьба его первой семьи представляется очень печальной: в конце 1885 года по неизвестной нам причине скончался старший сын, десятилетний Владимир, а не позже весны 1887-го, по всей вероятности, уходят из жизни и Мария Григорьевна Горенко с девятилетним Антоном. По крайней мере, иначе как вдовцом Андрею Антоновичу никак нельзя было в том же году вновь обвенчаться и узаконить тем самым свою связь с Инной Эразмовной (у которой тоже к этому времени, как можно понять, закончился срок церковного прещения на брак). А зная обоих, сложно представить, что они бросили бы на произвол судьбы маленького Антона, оставшегося сиротой. К сказанному остаётся только добавить, что весной 1887-го Севастополь пережил эпидемию сыпного тифа, настолько свирепую, что больничных мест не хватало и в городе возводились временные деревянные бараки для размещения заражённых, а приём больных шёл в парусиновых палатках, разбитых перед бараками…

На эту же весну приходится и история с отставкой Андрея Антоновича с действительной флотской службы, – история весьма странная и полная недомолвок, как и всё, связанное с этим человеком. Накануне, в конце 1886-го, он, испросив отпуск, ездил из Николаева в столицу, по всей вероятности хлопотать о получении следующего чина капитана 2-го ранга в связи с исполнением им в качестве лейтенанта флота морского ценза. Чем была вызвана срочная необходимость этих хлопот – точно сказать нельзя, поскольку до конца ценз им выполнен не был[61]. Ничего страшного в этом тоже не было, ибо предельным сроком нахождения в звании лейтенанта флота на действительной службе определялся тогда возрастной рубеж в 47 лет, а Андрею Антоновичу не исполнилось ещё и 39. Но производство в чин понадобилось почему-то немедленно – возможно, это было связано с какой-нибудь открывшейся вакансией. Однако хлопоты оказались напрасными и, явившись вновь в Петербург 3 марта 1887 года, лейтенант флота Горенко подаёт на Высочайшее имя прошение об отставке с действительной службы «по болезни». И уже через сутки, 5 марта, он и в самом деле получает отставку, а вместе с ней… производство в чин капитана 2-го ранга (в случае увольнения морского офицера с действительной службы по уважительной причине такое производство осуществлялось автоматически, вне зависимости от цензовой выслуги), право ношения мундира и 419 рублей 25 копеек годового пенсиона (с учётом страховых и прочих выплат).

С одной стороны, в подобном течении событий нельзя не заподозрить очередной виток конфликта строптивого офицера с высшим морским начальством: не желаете идти навстречу мне, так вот же вам рапорт на стол! Внимательный наблюдатель заметит, помимо прочего, что Андрей Антонович, по своему обыкновению, появился в столице со своим прошением об отставке не в добрый час: именно в эти мартовские дни весь официальный Петербург лихорадит в связи с раскрытым новым заговором цареубийц. И хотя «второе первое марта» не состоялось, вовсю идут задержания, проверки, расследования. Разумеется, к вахтенному начальнику николаевской шхуны «Казбек» прямого отношения история «Террористической фракции “Народной воли”» вроде бы не имеет, но нельзя не подивиться странной жизненной особенности Андрея Антоновича, который и теперь вдруг оказался поблизости… Его, «свободного от подозрений», как будто магнитом притягивали к себе все случаи нарушения спокойствия в Империи!

Однако, с другой стороны, известно, что в качестве обозначения причины отставки из-за служебных неладов (с начальством, подчинёнными, сослуживцами) в российском флоте того времени традиционно использовалась формула «по домашним обстоятельствам». Отставка «по болезни» обычно не являлась эвфемизмом, а означала оставление службы, как говорили тогда, «за ранами» или (поскольку в боевых действиях Андрей Антонович не участвовал) из-за какого-нибудь хронического недуга. Возможно, в начале 1887 года со здоровьем лейтенанта Горенко что-то внезапно стряслось, хотя впоследствии он будет работать в полную силу и в Государственном контроле, и в Главном управлении торгового мореплавания и портов, не выказывая, насколько можно судить, никаких видимых признаков немощи…

Так или иначе, но в марте 1887 года тридцатидевятилетний капитан 2-го ранга Андрей Антонович Горенко оказывается неожиданно совершенно свободным от всех военно-морских обязанностей. От первой его семьи к этому времени остались, по всей вероятности, лишь три надгробия на Севастопольском городском православном кладбище, и Андрей Антонович окончательно перебирается в Одессу, к Инне Эразмовне, которая тогда уже была беременна вторым ребёнком. Летом следует свадьба, как можно догадаться, весьма скромная и без участия многочисленной родни с той и с другой стороны, а 23 сентября у четы Горенко рождается сын Андрей (1887–1920). Приросшее семейство занимало квартиру № 4 в доме Немировского на углу улиц Кузнечной и Спиридоновской[62], а на летние месяцы выезжало на дачу Сорокини, на 11-й станции Фонтана:

Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.[63]

Одесса того времени переживала кульминацию расцвета, который происходил тут всю вторую половину века и превратил к началу нового столетия этот черноморский город в «южную» российскую Пальмиру, сопоставимую по красоте и изобилию жизни только с Пальмирой «северной», столичным Санкт-Петербургом:

Есть город, который я вижу во сне,

О, если б вы знали, как дорог

У Чёрного моря явившийся мне,

В цветущих акациях город.

У Чёрного моря…[64]

Это была золотая пора благотворительной деятельности третьего после Дерибаса и Воронцова «отца – основателя» Одессы – городского головы Григория Григорьевича Маразли, попечениями которого одесситы получили городскую публичную библиотеку и музей изящных искусств, конно-железную дорогу и водопровод с канализацией, Александровский парк и грязелечебницу на Куяльницком лимане, бесплатные народные училища, богадельни, столовые для бездомных, ночлежки и даже первую в России бактериологическую станцию при Новороссийском университете с профессором И. И. Мечниковым (будущим Нобелевским лауреатом) во главе. А в год появления здесь четы Горенко на месте сгоревшего городского театра была отстроена и открыта для взоров восхищённой публики великая одесская Опера, не уступающая ничем итальянским и венским залам…

Одесса была великолепна!

Пространство земель от Днепра и Буга до Днестра, где суждено было родиться его великой праправнучке, отвоевал у турок в 1791 году, вместе с другими суворовскими чудо-богатырями суровый подпоручик Иван Дмитриевич Стогов. Взятый им на штык турецкий Гаджибей был передан Суворовым под управление вице-адмиралу Осипу Михайловичу Дерибасу (де Рибасу) и инженер-подполковнику Францу Павловичу Деволану (де Волану), которые 10 июня 1793 года заложили тут, на месте будущего Карантина, приморскую крепость. В следующем году рескрипт главного начальника Новороссийского края графа Платона Александровича Зубова предписывал Дерибасу «уважая выгодное положение Хаджибея при Чёрном море и сопряженные с оным пользы устроить там военную гавань купно с купеческой пристанью» и «открыть свободный вход купеческим судам, как наших подданных, так и чужеземных держав, коим силою трактатов, с Империей нашею существующих, можно плавать по Чёрному морю». Тогда же петербургские мудрецы из Академии Наук вспомнили про древнее селение греков Одессоса, и уже в екатерининских указах 1795 года начинает фигурировать «город Одесса, татарами Гаджибей именованный».

В апреле 1854 года англо-французская эскадра из тридцати двух кораблей вторглась в одесскую бухту и четыре дня бомбардировала город, но получила такой отпор, что от высадки и штурма интервенты отказались и ушли к Евпатории. После этого главные события Крымской войны разворачивались в стороне от Одессы, не грозя уже ей разрушениями, в цоколе памятника герцогу де Ришелье на память о бомбардировках осталось чугунное английское ядро, а на старом Карантинном кладбище появился увенчанный крестом беломраморный обелиск с вензелем императора Николая I над могилой 77 одесских воинов, сложивших головы здесь и на берегах Альмы.

В годы черноморского «нейтралитета» именно Одесса стала главным портом для торговых и пассажирских пароходов РОПиТ-а – тут с ней не могли конкурировать ни разрушенный военный Севастополь, ни Николаев, оборудованный под торговлю лишь в 1862 году. Помимо судоходства в Одессе 1860–1870-х годах быстро развивалось машиностроение; кроме того, торговую Одессу с момента её возникновения облюбовали еврейские банкиры и купцы. Уже в 1895 году в городе существовала иудейская колония и была построена синагога, а к началу XX века евреи составили треть одесского населения и представляли 80 % крупного бизнеса, две трети городских юристов и медиков. Столь активное присутствие в городе денежного и интеллектуального еврейского капитала, всегда космополитического и тяготеющего к установлению универсальных цивилизационных стандартов, независимо от места и времени пребывания, придавало жизни Одессы совершенно несвойственную русской провинции второй половины XIX века хищную и страстную активность, неумолимую волю к деловому и культурному первенству. Марк Твен, посетивший Одессу в 1867 году, был поражен её отличием от уже известной ему патриархальной славянской экзотики и писал потом в «Простаках за границей»:

По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) – просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суета на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и всё вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины, – так что мы едва не пролили благодарную слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, – везде перед нами Америка! Ничто не напоминает нам, что мы в России.

Пока прочие российские города раскачивались, мучительно приноравливаясь к земским свободам, дарованным великими реформами Александра II, общественная жизнь в Одессе 1880-х, превратившейся к тому времени в четвёртый по величине населённый пункт Империи (после Петербурга, Москвы и Варшавы), вовсю била ключом. Тон, как водится, задавала городская печать. Местные журналисты, почти синхронно со столичными уловив веяния времени, владели умами горожан, создав уже тогда оригинальную «медийную среду», в которой причудливо мешались международные и российские известия, новости экономики и культуры, сатирические рассказы, бульварные истории и публичные сплетни. Одесская периодика с нескрываемым наслаждением питалась насыщенной всевозможными страстями жизнью неугомонного многоязычного города, и, без стеснения и разбора усваивая все идущие от этой жизни импульсы, сама, в свою очередь, сообщала новую и новую динамику той южной торговой приморской круговерти, которая ошеломляла, захватывала и опьяняла неофитов, съезжавшихся под благодатную сень одесских каштанов со всех концов бескрайней Российской империи:

Вперёд по лестнице гигантской!

Жара бросает в пот цыганский,

Акаций пыльные ряды

С боков свергаются в сады.

Дополз до памятника «Дюку»…

День добрый, герцог Ришелье!

Щитком к глазам подносишь руку:

Спит море – синее колье…

В ребре средь памятника – бомба,

Жужжит кольцом цветник детей,

И грек, исполненный апломба,

Раскрыл, пыхтя, лоток сластей.

Сажусь у лестницы на кладку, —

Мороженщик снял с круга кадку.

Сквозь Николаевский бульвар

Плывёт змея беспечных пар.

Голландский шкипер белоснежный

Склонил к Кармен одесской лоб.

Взлетает смех, как жемчуг нежный,

Играет палкой местный сноб,

Горит над жирным турком феска,

Студент гарцует средь девиц…

Внизу среди морского блеска

Чернь пароходных верениц…[65]

Одесса сыграла с прибывшим сюда на покой сорокалетним капитаном 2-го ранга в отставке Андреем Антоновичем Горенко невероятную шутку.

Он стал журналистом!

Разумеется, как и вся российская интеллигенция той поры, как светская, так и военная, Андрей Антонович был воспитан на публицистике, имел достаточно бойкий слог и грешил словесно, наверное, ещё со времен Черноморских штурманских рот и Новороссийского университета. Как уже говорилось, в годы преподавания в Николаеве Андрей Антонович сотрудничал с местным «Николаевским вестником», возможно – ещё с какими-то южными газетами. Связи с ними он не оставил и в Петербурге[66], выступая, таким образом, в роли пишущего и публикующегося в популярной периодике автора-профессионала, которых тогда было великое множество во всех слоях просвещённой части российского общества – от уездных чиновников, земских врачей и туркестанских офицеров до обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева, одного из величайших публицистов своего времени.

Помимо того, публиковался он и в специальных изданиях, выступая по вопросам, интересующим достаточно узкий круг осведомлённых читателей. Так, в 1880-е годы в трудах «Общества для содействия русской промышленности и торговле» были напечатаны его статьи об организации пенсионной кассы для моряков и об учреждении в Одессе правительственной инспекции для квалификационного освидетельствования судов. Как сейчас, так и тогда обращение к «профильным» журналам и сборникам являлось обычным средством общения научной и технической элиты, и было бы странным, если бы в активе Андрея Антоновича с его опытом аналитической работы в области организации черноморского судоходства отсутствовали подобные печатные выступления.

Однако в Одессе, возымев досуг, Андрей Антонович, быть может, неожиданно для себя самого выступил в совершенно новом амплуа газетчика. Вероятно, уже в конце 1887 года он попадает в число сотрудников политической, литературной и коммерческой ежедневной газеты «Одесские новости», умеренно-либерального издания, напоминавшего по направлению московские «профессорские» «Русские ведомости» (с поправкой на одесскую специфику, разумеется). Наряду с обязательными для этого типа российской прессы обширными разделами коммерческой хроники и хроники иностранных, внутренних и городских событий, тут публиковали всевозможные очерки и зарисовки из одесской жизни и жизни других городов, театральные обзоры и рецензии и разнообразную художественную словесность. Качество последней было очень неоднородно. Газета заказывала переводы рассказов Вашингтона Ирвинга, Альфонса Доде, Мопассана и… Захер-Мазоха, а в 1888 году, когда в ней сотрудничал А. А. Горенко, «фельетонный» (литературно-критический) подвал на второй странице был несколько месяцев, из номера в номер забит бульварным романом Октава Фелье «Посмертная победа». Если политические стихотворные сатиры писал в «Одесских новостях» Лиодор Пальмин, автор гениального «Requiem»[67]:

Не плачьте над трупами павших борцов,

Погибших с оружьем в руках,

Не пойте над ними надгробных стихов,

Слезой не скверните их прах… —

то любители лирики должны были довольствоваться продукцией В. Петровского:

Под тенью зелёного сада

Душистая роза цветёт;

Соловушка серый, залётный

Над ней свои песни поёт.

………

Исчез ея запах… затихла

И песнь молодого певца.

Поник он головушкой буйной

Над розой своей навсегда[68].

Беллетристическая часть издания, возникшего в 1884 году, ещё не сформировалась, и Андрей Антонович Горенко оказался в числе тех, кто был призван своим пером и талантом проложить дорогу Максиму Горькому, Ивану Бунину и А. М. Фёдорову, сотрудникам «Одесских новостей» в следующее десятилетие. Газетой руководили братья Евгений и Александр Попандопуло, сыновья известного в Одессе домовладельца и предпринимателя, и весьма заметные фигуры в общественной жизни города: Е. С. Попандопуло был видным юристом, а А. С. Попандопуло (писавший под псевдонимом «Маленький гражданин») исполнял обязанности казначея одесского отделения кассы взаимопомощи литераторов и учёных[69].

Как и сотрудничество с РОПиТ-ом, сотрудничество Андрея Антоновича с «Одесскими новостями» ещё не получило той доли исследовательского внимания, при которой можно с уверенностью говорить об обстоятельствах его деятельности в качестве журналиста, и даже о конкретных результатах этой деятельности (б?льшая часть материалов газеты помещалась анонимно или под псевдонимами и летронимами: Москвич, Стрембо, Св-ръ, С.А. Тр-ръ, N, Эмиль, Эмзе, М-лъ П-о, Точка, П. В-ский, Вiй, К-iй, Н. Е. Старушка, Буки и т. п.). Тот условный круг возможных публикаций в «Одесских новостях», которые обычно упоминаются в связи с его гипотетическим авторством, включает не только цикл анонимных передовиц, поднимающих проблемы черноморского пароходства[70], но и статьи о зарубежных литературных новинках, подписанные тем же прозрачным летронимом А. Г. (Андрей Горенко), который использовался Андреем Антоновичем в качестве подписи под статьями в «Николаевском вестнике»[71].

Первая из указанных статей «Мемуары Гарибальди» появилась на страницах «Одесских ведомостей» 19 февраля 1888 года[72]. Со стороны издания это была, безусловно, либеральная фронда. В календаре императорской России конца XIX века день освобождения крестьян (19 февраля 1861 г.) был прежде всего днём памяти Александра II Освободителя, а тираноборец Гарибальди ассоциировался, скорее, с его убийцами из «Народной воли». Но для самого А. Г. книга итальянского революционера оказалась интересна исключительно содержащимися в ней семейными историями героя, возможно, частично совпадающими с собственными жизненными обстоятельствами автора статьи:

Гарибальди начинает мемуары короткой характеристикой своих родителей. Отец его был моряк. Моряком был и дед его. Отсюда понятна и ранняя страсть к морю молодого Джузеппе. Он с восторгом отзывается об отце – человеке честном и добром, но малообразованном, которому не доставало не столько желания, сколько материальных средств, чтобы дать детям приличное образование. Отлично знакомый со всеми опасностями морского плавания, отец Гарибальди хотел, чтобы сын избрал другое, более спокойное занятие, и потому пустил его в первое морское плавание лишь по истечении 15-ти летнего возраста и после продолжительной борьбы. «Это было слишком поздно, – пишет Гарибальди. – Я убеждён, что всякий моряк должен начинать свою карьеру так рано, как только возможно, примерно, до 8-ми лет. Генуэзцы и англичане являются в этом отношении превосходными образцами»

С великой любовью Гарибальди рисует образ своей матери. «С гордостью заявляю я, – говорит он, – что моя мать может служить лучшим примером всем матерям, и этим, думаю, сказано всё. Быть может, нежность её ко мне была слишком велика, – но не её ли ангельскому сердцу обязан я тем небольшим счастьем, которое приходилось мне испытывать? Я не суеверен, и, однако же, нередко, в трудные моменты моей бурной жизни, во время сражений на суше или море, я видел образ моей кроткой матери, склонившейся пред Всевышним с молитвою о своём сыне». Без сомнения в этом беспредельном благоговении пред матерью заключается объяснение того, что Гарибальди так высоко ставил женщин, несравненно выше мужчин. В одном месте его мемуаров мы читаем следующий отзыв о женщинах: «Все благородные женщины побуждали меня так часто заявлять, что женщина – совершеннейшее существо, что бы там ни воображали себе мужчины!»

Дальше продолжается в том же духе.

«Что сделал для Италии Гарибальди и его “итальянский легион”, сколько героям пришлось преодолеть препятствий, – всё это обстоятельно рассказано в мемуарах, и в большей или меньшей степени стало уже – из других источников – достоянием истории», – пишет А. Г. и тем и ограничивается, препоручая тут своего читателя упомянутым «другим источникам». Зато «личная жизнь Гарибальди никогда не переставала быть в высшей степени разнообразной и полной треволнений», и автор обзора убедительно доказывает это, приводя пространный – на два столбца газетного подвала – свой перевод главы мемуаров, озаглавленной «Innamorato» («Влюблённый»):

Случайно взор мой упал на холм, у подножья которого виднелась пара простых, но красивых домиков. С помощью бинокля я мог заметить на берегу одну даму. Мы причалили к берегу вблизи того дома, возле которого я заметил даму, но дамы уже не было. Меня встретил господин и очень любезно пригласил войти в дом. Мы вошли, и первое лицо, которое открыл мой взор, была та дама, которая привлекла меня на берег. Это была Анита! Мать моих детей! Подруга моей жизни, счастливых и несчастливых дней! Та жена, по которой я так часто томился! Мы остановились и упорно смотрели друг на друга, как смотрят люди, которые не в первый раз встречаются и ожидают лишь знака, чтобы вызвать в своей памяти прошлое. Наконец, я приветствовал её и произнес дерзко-смелые слова: Tu devi essere mia! (Ты будешь моей). Я очень плохо говорил по-португальски, и потому произнес эти слова на моём родном языке. Но от меня не ускользнуло, что моя смелость имела магнетическое действие… Я завязал тот узел, который развязывается лишь со смертью… Если это была ошибка, то пусть вина за неё падет на меня, на одного меня!..

«Анита, как известно, была замужем, – добавляет А. Г. – Влюблённые бежали…»

Подобная интерпретация автобиографии вождя Рисорджименто пришлась по душе одесским читателям. А. Г. утвердил за собой место в фельетонном подвале «Одесских новостей» и далее появлялся тут с разбором новейших иностранных изданий. А прозвучавший в стартовой статье «женский мотив» был подхвачен и развит им, пожалуй, в самом оригинальном обзоре «Философ Секундус», посвящённом книге, обозначенной в примечании как «Secundi philosophi taciturni vita ac sententiae, secundum codicem Acthiopicum Berolinensum, quem in linguam latinam vertit. Dr. J. Bachmann, 1888»[73]:

Женщина всегда была излюбленным объектом философских и нефилософских наблюдений и рассуждений. Она привлекала к себе внимание философов и нефилософов всех времён и народов. Она во все времена имела своих защитников и своих врагов, – и Шопенгауэр в «женском вопросе» – явление не новейшего только времени. Следует лишь вспомнить – начнём с «А дама»! – тот приговор, который произнесён автором Книги Бытия о нашей прародительнице Еве! Женщина погубила Адама, – этот приговор имеет тем большее значение, что он является выражением взгляда целого народа и составляет одно из основных положений всего Ветхого Завета.

Совершенно иначе смотрели на женщину эллины: они являлись восторженными поклонниками и защитниками своей «прекрасной половины», они не устают воспевать всевозможные женские добродетели. Тем более должно казаться удивительным, что та самая Греция, которая создала прекрасный образ Пенелопы, недоступной никаким соблазнам, во втором веке после Р. Хр. устами Секундуса произнесла над женщиной приговор диаметрально противоположный тому, который выражен всей остальной греческой философской и художественной литературой.

Следующую за тем странную историю афинского бродячего книжника Секундуса, решившего на собственном опыте проверить вычитанный им в философском манускрипте тезис, что «между женщинами нет честных; все они развращены», соблазнившего в итоге собственную мать и наложившего на себя после её самоубийства обет молчания, – А. Г. завершает одной из притч, сочинённой немым философом-кровосмесителем для императора Адриана:

В одном городе жил префект, которого как-то посетили странники. Как гостеприимный хозяин префект устроил пир, и, вследствие отсутствия в доме молока, приказал служанке отправиться в поле, где пастухи в то время находились со всеми стадами. Рабыня исполнила приказание господина; но когда она возвращалась в город, неся на голове открытый кувшин с молоком, в то самое время, над ней пролетал орёл со змеёй в клюве, и змея в страхе перед смертью, пустила несколько капель яда, которые и попали в кувшин, о чем, конечно, служанка не знала. От отравленного ядом молока умерли один за другим все гости, – ну кто виноват в смерти странников? Префект ничего не знал об отраве, а угощая чужестранцев, он исполнял лишь долг гостеприимства. Пастухи, давая молоко, повиновались приказанию господина; хищная птица также неповинна, так как змеёй она питается; змея пустила яд от страха пред собственной смертью. И служанка неповинна в совершившемся – она действовала согласно воле господина, – на кого же должна пасть вина?

«В заключение прибавим, – пишет А. Г., – что как ни противоречивы сведенья писателей о личности самого Секундуса, одно не может подлежать сомнению, именно – то, что и Шопенгауэр II века не пользовался расположением представительниц прекрасного пола. Он не был счастлив в выборе “подруги жизни”, – об этом можно судить на основании изречения, принадлежащего, несомненно, нашему мудрецу. Он сказал, что “человека может постигнуть только три тяжелых несчастья: грамматика, бедность и злая жена. Первых двух несчастий он избежал, третьего не мог избежать”».

Статьи А. Г. сочетали дразнящую умственную фривольность истинного либертинца с талантом светского рассказчика и идеально подходили стилю «Одесских новостей», далеко обходя большинство постоянных авторов по мастерству исполнения[74].

И если о личности А. Г. можно спорить, то уже совершенно бесспорным фактом является появление в начале нового 1889 года на лицевой странице «Одесских новостей» следующего анонса, наглядно (на четверть полосы!) свидетельствующего о том, что Андрей Антонович Горенко явно пришелся по душе как читателям, так и редакции газеты:

ОТ РЕДАКЦИИ «ОДЕССКИХ НОВОСТЕЙ»

С 1889-го года нам обещали постоянное участие в газете:

Барон Икс (С. Т. Герцо-Виноградский)

Г. Ф. Блюменфельд

A. А. Горенко

B. Я. Лучинский

А. С. Попандопуло

А. П. Старков

Л. А. Шварц.

Подписка принимается в Одессе, в Главной Конторе «Одесских новостей». К сведенью подписчиков: Контора газеты помещается на Греческой улице, в доме С. Гуровича, против Общества Взаимного Кредита, второй дом от Ришельевской ул.

Редактор-издатель А.И. Черепенников[75].

Воистину, этот человек был каким-то универсальным гением! Везде, где бы он ни появлялся, он тут же подавал надежды, доказывая, и с несомненностью, что и это, и другое, и прочие поприща по плечу ему, что он, как будто, только того и ждал, чтобы представился случай продемонстрировать ещё одну грань своего дарования. Но почти сразу за тем, когда глаза восхищённых зрителей уже горят в предвкушении окончательного восторга, когда громовое «Аксиос!»[76] уже совсем готово сорваться с тысяч уст, Андрей Антонович делал некий неприличный пируэт и, неловко поклонившись, покидал удивлённое ристалище. Он был похож на мскушенного игрока, который, вступая в миллионную игру, срывает сразу куш в несколько десятков тысяч и далее понижает ставки до предельного мизера, так и стушевавшись до конца на краешке стола. И нет в том греха, напротив, остаётся лишь радоваться за его скромный, но несомненный выигрыш, но неистребимая досада остаётся навсегда и вокруг, да и в нём самом: уж лучше бы проиграл!

И уж конечно, на ближних это странное его обстоятельство проявлялось куда обострённее и больнее, чем когда он действовал вне дома, на службе или в общественной или культурной среде. Жён своих он, в душевной доброте, по-своему, и любил, и жалел, но изменял им, не задумываясь, а постоянно рождающихся детей, хотя и пытался жизненно обустроить в силу имеющегося чувства отцовского долга, но за прочими заботами большей частью совсем не замечал, и, вероятно, часто в своём земном странствии был готов повторить, вслед за Свидригайловым:

Прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый… вояж, я пожелал сделать необходимые предварительные распоряжения. Дети мои остались у тётки; они богаты, а я им лично не надобен. Да и какой я отец!

Но иногда, случайно, как бы подвинутый игрой событий к тому или другому оставленному ребёнку своему, он раскрывался навстречу ему с такой нежностью и силой своего всеобъемлющего жизненного таланта, что память об этом, быть может, единственном случае оставалась и хранилась навсегда, и заставляла недоумевать, плакать, но примиряться с отцовскими чудачествами и обидными проказами:

– Детей я вообще люблю, я очень люблю детей…

«Он был хорошим отцом, но плохим мужем», – скажут о нём его дети, а когда в 1955 году Лидия Чуковская затеет с Ахматовой разговор о теориях Зигмунда Фрейда и «той огромной роли, какую он приписывает раннему детству», – та разразится вдруг гневной тирадой:

– Фрейд – мой личный враг. Ненавижу всё. И всё ложь. Любовь для мальчика или девочки начинается за порогом дома, а он возвращает её назад, в дом, к какому-то кровосмешению… А насчёт раннего детства догадывались и без него!

А вернувшись после этого разговора к себе, к гостеприимным Ардовым на Ордынку, напишет вторую «Северную элегию»:

И никакого розового детства…

Веснушечек, и мишек, и игрушек,

И добрых тёть, и страшных дядь, и даже

Приятелей средь камешков речных.

Себе самой я с самого начала

То чьим-то сном казалась или бредом,

Иль отраженьем в зеркале чужом,

Без имени, без плоти, без причины.

Уже я знала список преступлений,

Которые должна я совершить.

И вот я, лунатически ступая,

Вступила в жизнь и испугала жизнь:

Она передо мною стлалась лугом,

Где некогда гуляла Прозерпина.[77]

Полковник Эразм Иванович Стогов, дед Ахматовой

Поэтесса Анна Петровна Бунина, тётка Эразма Стогова

Капитан 2-го ранга Иван Петрович Бунин, дядя Эразма Стогова

Император Николай I

Петропавловская гавань. Гравюра с рисунка И. Х. Беркана. 1740–1744 гг.

Генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, шеф жандармов и главный начальник III отделения Собственной ЕИВ канцелярии

Симбирск. Фотография середины XIX в.

Организаторы Высших женских курсов: О. А. Мордвинова, А. Н. Бекетов, А. П. Философова, П. С. Стасова, Н. А. Белозерская, В. П. Тарновская, Н. В. Стасова, М. А. Менжинская

Педагог и общественный деятель Александр Николаевич Страннолюбский

М.В. Брянский. Портрет Анны Павловны Философовой. 1876 г.

Н. А. Ярошенко. Курсистка. 1883 г.

Вера Николаевна Фигнер, член Исполнительного комитета партии «Народная воля»

Софья Львовна Перовская, глава партии «Народная воля»

И.Е. Репин. Сходка. 1883 г.

На месте взрыва на Екатерининском канале 1 марта 1881 г. Литография, 1881 г.

К.Е. Маковский. Император Александр II на смертном одре. 1881 г.

Георгий Порфирьевич Судейкин

Николай Желваков

Потёмкинская лестница в Одессе (Лестница Николаевского бульвара). Открытка начала XX в.

Фёдор Михайлович Достоевский

Морской кадетский корпус в Петербурге

Великий князь Константин Николаевич

Николаев. Адмиралтейство. Открытка начала ХХ в.

Герб Русского общества пароходства и торговли

Ф.Я. Алексеев. Вид города Николаева. 1799 г.

Инна Эразмовна Горенко (урожденная Стогова, в первом браке Змунчилла, 1854–1931), мать Ахматовой. Фотография 1870-х гг.

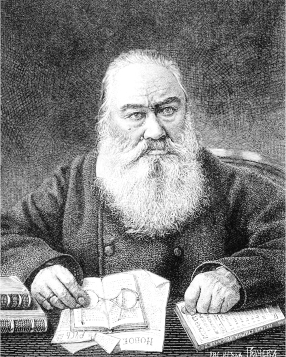

Андрей Антонович Горенко (1848–1915), отец Ахматовой

Пятилетняя Анна Ахматова. Студийный фотопортрет. Царское Село, 1894 г.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.