О наставниках и учителях

О наставниках и учителях

Основы веры были заложены в семье: матерью, теткой и их друзьями — духовными детьми архимандрита Серафима[4] (Батюкова) и «маросейскими»[5].

Отец Серафим умер довольно рано, в сорок втором году, и я с ним виделся мало. Я запомнил общение с ним, исповедь у него, комнату во всех подробностях. Это происходило на квартире у Сергея Иосифовича Фуделя (автора книги о Флоренском, сына священника Иосифа Фуделя). Это было в Загорске, где мы жили в то время.

Мое детство и отрочество прошли под сенью преподобного Сергия. Там я часто жил у схиигуменьи Марии[6], которая во многом определила мой жизненный путь и духовное устроение. Подвижница и молитвенница, она была совершенно лишена черт ханжества, староверства и узости, которые нередко встречаются среди лиц ее звания. В ней было что–то такое светлое, серафимическое. Всегда полная пасхальной радости, глубокой преданности воле Божией, ощущения близости духовного мира, она напоминала чем–то преподобного Серафима или Франциска Ассизского. Она недаром всегда, в любое время года, напевала «Христос воскресе».

Схиигуменья Мария

Дом схиигуменьи Марии с Сергиевом Посаде (бывшем Загорске)

Матушка впервые дала мне читать Библию. Конечно, я имел достаточно ясное представление об общем ходе Священной истории: раньше у меня была «Священная история», я читал какие–то отрывочки — мама мне читала. А матушка мне принесла большой том и сказала: «Ну вот, читай». Я говорю: «А как?» — «Прямо так вот, бери сначала — и читай». И я стал читать… К тому же у нее оказался альбом картин Доре, и картинки мне очень помогали. Тогда меня особенно привлек Апокалипсис, я даже написал на него «толкование».

Что я извлек из общения с ней? Она была монахиня с ранних лет, очень много пережила, много испытала в жизни всяких тягот, но она сохранила полностью ясный ум, полное отсутствие святошества, большую доброжелательность к людям, юмор и, что особенно важно, — свободу. Никогда не забуду: когда я был маленьким, матушка говорила: «Сходи в церковь, постой, сколько хочешь, и возвращайся», — она никогда не говорила: «Стой всю службу». И я шел в Лавру и стоял довольно долго. Наверное, если бы матушка сказала: «Стой всю службу», — то я бы томился. Я не очень любил длинные лаврские службы. Это я вам говорю искренне, вполне откровенно. Но чаще всего я стоял всю службу, потому что мне была дана возможность уйти когда угодно. Матушка редко, так сказать, морализировала. Она мне всегда рассказывала какие–то бесконечные истории — фантастические и реальные, бывшие с ней или еще с кем–то. Они были как притчи — из каждой можно было извлечь какой–то урок.

* * *

Был еще Борис Александрович Васильев[7] — старинный друг нашей семьи, который оказал на меня большое влияние.

Его приход был всегда своего рода праздником. Хорошо помню его высокую фигуру, внушительные интонации, спокойную логику его рассуждений. Трудно было поверить, что над ним постоянно висит дамоклов меч. Это был не только человек глубокой веры, но и подлинный ученый. Все интересующие его проблемы он исследовал обстоятельно, неторопливо, придерживаясь строго выверенных методов и фактов. Он не изменял своим установкам, о чем бы ни шла речь: о Древнем Востоке, этнографии или литературоведении. Великолепно знал культуру Египта и Вавилона и часто рассказывал мне, тогда еще школьнику, о связи между Востоком и Библией. Помню, как однажды он читал мне древнеегипетский текст и объяснял, чем он отличается от Священного Писания и что у них общего. На суд Борису Александровичу я приносил и свои первые юношеские «опусы».

Он работал в университете, на кафедре этнографии; преподавал историю Древнего мира, читал лекции по Древнему Египту и Вавилону. Именно он поддержал мой интерес к Древнему Востоку, у него я брал книги. Борис Александрович был из прихода Мечевых. У него были периоды и ссылки, и тюрьмы. Потом был реабилитирован, принял сан, но служить не мог: были разные внешние препятствия, и так до конца, до пенсии… Никто в университете не знал, что Борис Александрович — священник.

Будучи антропологом, Васильев признавал обоснованность эволюционной теории происхождения человеческого тела и психики; но как богослов, он был убежден в особом высшем происхождении духа в человеке. Для него не существовало противоречия между наукой и религией, которые с его точки зрения лишь дополняют друг друга. Духовную жизнь, которую Васильев обрел в маросейской общине, он считал важнейшей школой, которую не могут заменить никакие знания.

иерей Борис Васильев. Рисунок Александра. 1957 г.

Он опубликовал только одну работу: о культе медведя на Дальнем Востоке, у урочей. Работа касалась дальневосточных народов и тотемизма. Когда Борис Александрович был в ссылке, он собрал там материал, довольно неплохой. Это было где–то на Востоке. Потом он туда ездил, принимал участие в экспедициях. Больше он почти ничего не писал.

Любовью его жизни был Пушкин. Он всю жизнь изучал Пушкина и в конце своих дней начал писать книгу о Пушкине; она осталась незавершенной, но все–таки основные мысли были там высказаны.

Борис Александрович высоко ценил наследие русских религиозных мыслителей. Именно он привил мне любовь к Вл. Соловьеву, С. Булгакову и Н. Бердяеву в те далекие годы, когда о них у нас почти никто не знал.

Б. А. Васильева и его жену, Татьяну Ивановну, тонкую одухотворенную женщину (она была логопедом, лечила детские дефекты речи), всегда окружали друзья из маросейской общины. Эта община не распалась даже десятилетия спустя после смерти отца и сына Мечевых. В конце 40–х и начале 50–х годов у Бориса Александровича в старинном доме на Молчановке, близ Арбата, систематически устраивались чтения и семинары по вопросам духовной культуры, занятия для детей. Вспоминаются вечера, посвященные Пушкину, Чехову, раннему христианству, уроки Закона Божия, которые вела Татьяна Ивановна. С ней мне приходилось много общаться, и она тоже очень много мне дала.

А ведь все это происходило в зловещие сталинские годы! Однако Васильев и его близкие слишком ясно сознавали свой долг — донести эстафету до новых поколений, не отступить под давлением страха. Пережив многие невзгоды, всегда ожидая новых репрессий, они, не колеблясь, шли по выбранному пути. И мы — младшие — обязаны им больше, чем это можно выразить…[8]

Алик. 1944 г.

* * *

Работы Василия Алексеевича Ватагина, скульптора–анималиста, были мне дороги с раннего детства (иллюстрации к «Маугли» и др.). Я видел, что он понимает саму душу животного. В его скульптурах и рисунках была та зоологическая мистика, которая была мне родственна всегда. И еще я чувствовал (как потом и подтвердилось), что он раскрывал образ животного «изнутри» с помощью средств древневосточного искусства, которым я увлекался.

Василий Алексеевич Ватагин

Впервые мы с ним встретились в 1950 году (привела меня к нему сестра академика Баландина). Меня поразила сначала его скромная внешность: сухонький старичок с редкой бородкой, с дребезжащим голоском, в тюбетейке (было в нем что–то от Рериха). Это казалось контрастом с той первобытной мощью, которая жила в его творениях. Я стал еженедельно ходить к нему на уроки. Он писал картины в Зоологическом музее на [улице] Герцена. С жадностью следил я за самим процессом его работы. Это дало мне больше, чем любые слова и книги.

Он был простой, добрый, задушевный, какой–то детский. Было сталинское время. Все друг друга боялись. Но он был со мной, пятнадцатилетним мальчишкой, откровенен. Помню, с какой иронией он отзывался о заказе написать орла в подарок Сталину от музея (помню и орла этого). Рассказывал он много о своей жизни и понимании зверей. Они его любили. Один раз даже на улице воробей сел к нему на руку. Помню, он говорил, как похожи оказались новооткрытые мозаики [Киевской] Софии на врубелевские картины.

Его мастерская была чудом. Все эти животные были не только живы, но и казались одухотворенными. Он учил меня видеть в фигуре животного основную конструкцию, скелет, лепку мускулатуры. Я по четвергам рисовал скелеты вымерших тварей в Палеонтологическом музее, а в пятницу шел к нему. Он сам показывал мне, как делается реконструкция.

Во всем, что он делал и говорил, меня удивляла простота. Позднее я узнал, что он увлекается теософией, и, уже будучи священником, я с ним говорил о вере. Он не был фанатиком, просто очень любил Индию и охотно принимал все, что от нее исходит. Как–то он в недоумении спросил меня: а что с этим будет в Царстве Божием? Он имел в виду свои произведения. Я высказал мнение, что все прекрасное, созданное человеком, причастно духу и в каком–то смысле приобщено бессмертию (эту мысль я нашел и у Д. Андреева). О Царстве Божием мы говорили в связи с различием взгляда на мир и его динамику в Индии и в Библии. Он слушал внимательно и не возражал. Догматиком в теософии он не был. И не создавал своих концепций, как Рерих.

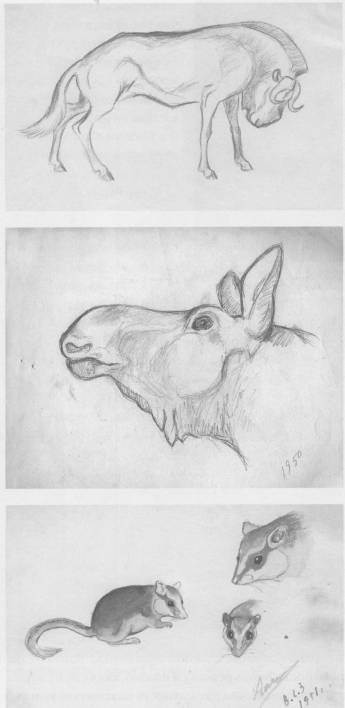

Рисунки Александра, сделанные во время учебы у художника Ватагина. 1950-1951 гг.

* * *

Была еще одна замечательная женщина — Валентина Сергеевна Ежова, которую я считаю для себя очень дорогим человеком, оказавшим на меня влияние в детстве. Это была пожилая дама, детский психиатр и педагог; она никогда не работала, поскольку в юности, после университета, перенесла туберкулез костей. Она очень долго лежала. Потом, когда встала, частным образом воспитывала трудных детей. Валентина Сергеевна рассказывала, что подняла и подготовила в институт девочку, которая имела болезнь Дауна, что, конечно, является чудом. К Валентине Сергеевне приходили разные «идиотики», не говорящие, не умеющие даже одеваться… Она их «вытягивала».

Валентина Сергеевна Ежова

Конечно, талантище был огромный. Но мировоззрение у нее было крайне спутанное. В юности Валентина Сергеевна училась вместе с моей теткой в университете. Была ученицей Челпанова и других видных психологов того времени. Она очень увлекалась литературой йоги, преимущественно по книгам Рамачарака и других авторов, которые тогда выходили. Она создала собственное мировоззрение, такое самодельное, оно было слеплено из кусков йоги и чего–то еще. Но в чем–то она мне помогла — мы с ней без конца диспуты вели. Мои родители были в ужасе от этого, потому что она совершенно забывала, что мне двенадцать лет, и начинала на меня давить (представьте себе: такая мощная женщина с лицом Эммануила Канта — белые волосы, огромного роста, очень резкая). Я помню, как я с ней спорил — прямо на равных! И это давало мне возможность выяснить некоторые проблемы.

Она говорила о перевоплощении, о сатане, о тайне дьявола, но я уже сам начинал разбираться, быстрее соображать.

Созерцание деятельности. Рисунок В. С. Ежовой

В ее мировоззрение входил психоанализ, Фрейд. Тогда никто слыхом про это не слыхал, а она читала Фрейда в годы своей молодости. (Как раз в двадцатые годы, когда она училась, выходил Фрейд в переводах Ермакова. Конечно, она это все читала и изучала.) И она меня во все это толкала.

Так вот, эта Валентина Сергеевна Ежова подарила мне первую книжку по библейской критике. Какой это был год? Я думаю, год сорок восьмой или сорок девятый, а может быть и раньше. Это была книга о Ренане: «Ренан и его „Жизнь Иисуса“» Ряшенцева[9]. Мои родители очень возмущались: «Что же это вы такую гадость ему даете?» Но не давили — возмущались, но все это разрешали мне читать. Я радостно вцепился: оказалось — вовсе не гадость, а хорошая книга.

Валентина Сергеевна жила с племянницей. Детей у нее не было, замуж не выходила. Была интересной художницей — рисовала такие стилизованные картинки. У меня одна висит дома, «Созерцание деятельности» называется. Звучит мрачно, но у нее всегда так.

Потом я к ней приезжал, ее причащал. Внешне она уже была внутри Церкви, хотя с перевоплощением никак не могла расстаться. Всегда мне говорила: «Куда же деть все души?» Я ей отвечал: «Что же, у Бога мало места, что ли? Если души раскидать по Млечному Пути — если даже они вещественны, эти души, — то все равно он пустым останется. Пусть, допустим, каждая душа в пространстве величиной с футбольный мяч.Сколько миллиардов душ!? Да одной галактики не займут!»

* * *

Когда мне было лет 15, произошло короткое знакомство с отцом Андреем Расторгуевым[10], который служил в храме в Сокольниках; оно очень много мне дало. Это был человек искренней веры, ума, добротных знаний и без ханжества (увы, Левитин[11] пишет о нем иное, но я тогда этого не чувствовал).

К Николаю Евграфовичу Пестову[12] я пришел уже с какими–то определенными взглядами. Он был профессором Менделеевского института, химиком, доктором наук. У него бывало много людей, с которыми он общался. Вообще у него было призвание к священству, но, поскольку он имел какие–то канонические препятствия (второй брак, кажется), он не стал священником.

Николай Евграфович Пестов

Когда я к нему пришел впервые, вошел в кабинет, где была масса икон, и вдруг увидел на столе Терезу, Маленькую Терезу[13], это было как бомба! Тогда (это был, может быть, пятьдесят второй или пятьдесят первый год) никто о ней слыхом не слыхал. Сам он, когда писал книгу об Апокалипсисе, в основном питался антирелигиозной литературой о Ватикане. То есть у него было некое экуменическое настроение, когда и слова «экуменизм» у нас никто не знал. И на этом мы с ним как–то сблизились и сошлись. Правда, в последние годы он, кажется, от этого отошел (и Терезу убрал, как мне говорили). Уже тогда это был пожилой человек — он умер сильно за восемьдесят.

Николай Евграфович написал многотомную книгу о христианской нравственности, которая называлась «Путь к совершенной радости»; она ходила по рукам. Книга эта как раз мне не очень понравилась, хотя там было много материала; она в основном состояла из цитат, взятых у различных писателей. Есть там разные аспекты — например, христианский брак, много хороших цитат, но просто, как всякое нравственное богословие, оно всегда немножко более скучное, чем нравственность сама.

2-й класс школы № 554, Александр Мень — второй справа во втором ряду

Но все–таки он в чем–то укрепил мое экуменическое настроение, потому что до этого я не встречался ни с одним человеком, который бы эти вещи как–то понимал. И, кроме того, в области истории Церкви он первый четко заговорил о том, что надо отличать существующую Церковь внешнюю от той тайны, которая в ней живет. И я это чувствовал, но для меня это было проблемой в те годы.

В общем, у меня на самом деле было много учителей. Но в школе учителей таких не было.

* * *

Я учился в 554–й Московской мужской школе (напротив Плехановского института). Воспоминания о школе (1943–1953) довольно мрачные: я учился в школе, где были голодные учителя, где ученики собирали крошки хлеба, где совершенно дикий директор был похож на Карабаса–Барабаса, где учителя часто походили на садистов — у нас учителя литературы так и назывались: «фашисты».

Школа и сейчас существует. Она внешне очень похожа на тюрьму. Я не помню большего отвращения в жизни, чем хождение туда, — самое гнусное впечатление за всю жизнь.

А школа была обыкновенная: палочная дисциплина, нас водили всех «шагом, марш!» — война. Мы школу ненавидели! Всеми фибрами души. Сколько хватало сил.

Поскольку я кое–что почитывал, то уже во втором классе что–то соображал. Я спросил у нашей учительницы (когда она нам описала штурм Зимнего), что такое «юнкера». Она ответила, что «так назывались собаки Временного правительства». Я понял, что глухо дело.

Я слышал от учителей глупости, я понимал, что говорят чепуху. Это было крушение. Я сталкивался с учителями духовно нищими, которым нечего было нам сказать. Помню, учитель истории, чудесный человек, — он приходил, вытаскивал из кармана тетрадочку и прочитывал по ней то, что было написано в учебнике. А поскольку наш учебник был переписан с дореволюционного, с некоторыми искажениями, то получалось очень смешно: я приносил старый дореволюционный учебник и следил по нему. Но я его не сужу, он был хороший человек. Это было такое время, он боялся отступить куда бы то ни было.

Все, что в школе говорилось, я воспринимал наоборот. Но ни на чем не настаивал — потому что понимал, что это рабская мертвящая система, что мы все — идиоты, начиная с директора и кончая последним учеником, что нам деваться некуда и что все, от начала и до конца — ложь.

В четвертом классе я жил уже в полной оппозиции. Не вступал даже в пионеры: будучи старостой класса, я надеялся избежать этой унизительной процедуры, и потом, когда меня потащили насильственно и поставили перед классом, все сделали «зиг хайль» и произнесли эту клятву, — я просто стоял, опустив руку, и молчал. И, надо сказать, в школе испугались шума, потому что время было сталинское — смели бы всех, вместе со школой; поговорили — и так и заглохло. Вызывали маму, она мне сказала: «Поступай, как хочешь», — она же понимала, что это формализм; и я понимал, но все равно не хотел — у меня слишком велико было какое–то инстинктивное отвращение.

Я и сейчас считаю, что ни комсомола, ни пионерии не существует. Это миф. Когда–то это была организация, но она была до того, как я родился на свет. А потом это стало просто возрастной категорией: такой–то возраст — ты считаешься пионером, такой–то — ты комсомолец. И все. Хотя и поют: «Комсомол не просто возраст, комсомол — моя судьба». Но, в общем, это возраст (и соответственно — судьба). Тут не о чем говорить: человек автоматически становится комсомольцем, так сказать, в процессе половой зрелости — это почти одно и то же.

Кстати, формально в уставе комсомола не сказано, что ты должен быть обязательно атеистом; там написано: «бороться с религиозными предрассудками». Мы, верующие, боремся с ними с гораздо большим энтузиазмом, чем атеисты: атеистам наплевать, а нам неприятно, когда есть религиозные предрассудки.

Из учителей с благодарностью вспоминаю двух–трех человек. В четвертом классе была пожилая учительница, разведенная. Мы всегда к ней ходили домой — у нас там был клуб «Совершенно Знаменитых Капитанов». Она как–то растворилась в этих детях. Это на всю жизнь осталось.

Я их всех водил в церковь, вместе с ней, во главе. Но это было недолго. Потом она мне сказала: «А ты знаешь, Алик, я в церковь перестала ходить». И я почему–то счел неудобным спросить ее: почему? Я понял, что это скорее из страха. Тогда было неопределенное время, сталинское; неизвестно было вообще, куда повернет колесо истории. Все–таки она продолжала собирать ребят.

Я кончил школу в год смерти Сталина и сказал себе, что моя профессия любая, только учителем не быть: трудно, чтобы тебя так ненавидели — потому что мы все ненавидели учителей, и им тяжело было с нами.

Ученики 4-го класса с учительницей Анной Степановной (?), которую с благодарностью вспоминал Александр

Но все–таки из нашей школы вышли Тарковский и Вознесенский, которые учились на класс старше; младше меня был будущий священник Александр Борисов. Еще кое–кто: очень известный кардиолог Серегин, который работает в Институте Вишневского; арабист–востоковед Озолин (с ним мы в одном классе учились). А так, от школы — ничего, кроме негативных воспоминаний. Учился я без особого энтузиазма, было неинтересно.

У меня были учителя другие, не в школе; у меня были живые примеры, живое общение с людьми, которые были ровесниками моих родителей. Это люди, которые в то время прошли уже через лагеря, через все. И я, будучи ребенком, общался с ними, наблюдал, беседовал, видел. На них и воспитывался.

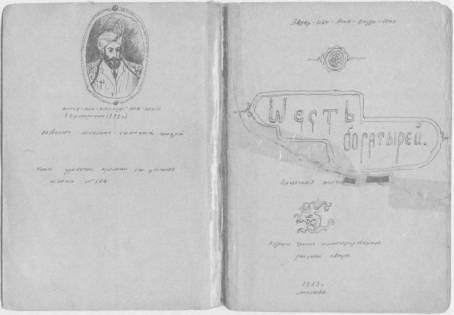

Страницы тетради с сатирической поэмой о школе «Шесть богатырей»

Александр, Павел, Мария Куприянова (дочь о. Бориса Васильева) и Елена Семеновна на даче под Москвой (ст. Отдых)

Группа вооповцев (Александр в центре). День птиц в Московском зоопарке. 1952 г.