ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Господин присяжный поверенный»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Господин присяжный поверенный»

I

Жильцы доходного дома мадам Капшинской засыпали рано. В десятом часу обыкновенно стихали голоса, переставали скрипеть деревянные ступеньки лестницы, не стучали двери, в коридорах гасли лампы. Все вокруг погружалось в уютную сонную тишину.

Для помощника присяжного поверенного Петра Ананьевича Красикова наступало самое плодотворное время суток. Он раскладывал на столе выписки из дел, уставы и уложения, монографии по праву, а иной раз и университетские учебники. Читал, делал заметки, составлял процессуальные документы, переводил с французского своего любимого Жан-Жака Руссо. Единственное, что не давало ему вполне сосредоточиться на работе, — это неотступно тревожившие ого и точившие сердце мысли о переходе на легальное положение.

Переход на «легальщину» выглядел малодушием, дезертирством с поля боя в трудный для партии час. Сам того не замечая, он погружался в раздумья, и картины прошлого одна за другой вставали в памяти…

От суда по делу Петербургского Совета рабочих депутатов его спасла случайность. Одного следователя в деле сменил другой и, желая посрамить предшественника, в целях ускорения производства решил избавиться от второстепенных лиц. В категорию «второстепенных» попал и Петр Ананьевич. Депутатам он был известен как «товарищ Антон», и все, кто давал «чистосердечные показания», свидетельствовали против товарища Антона, а относительно господина Красикова ничего показать не могли.

Затем он полгода работал в столичном комитете большевиков, скрывался от охранки и воевал с меньшевиками, хотя партия формально вновь стала единой. Едва ли не на всех заседаниях Петербургского комитета случались ожесточенные споры, и Красиков от имени большевиков полемизировал с противниками наиболее непримиримо, игнорируя авторитетность и заслуги меньшевистских лидеров.

Летом шестого года случился еще один арест, столь неожиданный и нелепый, как и освобождение из-под стражи по делу Совета. Последовала небольшая отсидка и высылка из Петербурга.

Он поселился в Куоккале неподалеку от «Вазы» — дачи, где жили Владимир Ильич и Надежда Константиновна. «Ваза» на какое-то время сделалась явочным домом и штабом большевиков. Члену Петербургского комитета Красикову необходимо было большую часть времени находиться в Петербурге, но все же встреч и разговоров с Лениным было немало.

А через год в стране уже вовсю свирепствовала реакция. Повсеместно заседали военные суды, выносили смертные приговоры, отправляли «бунтовщиков» на каторгу. Самодержавие чинило расправу над революцией.

Либеральная интеллигенция в массе своей отшатнулась от открытой борьбы, рабочий класс, истощенный и обескровленный пятым годом, утратил безоглядную решительность. Лучшая часть революционной интеллигенции и сознательного пролетариата томилась в тюрьмах.

Оставалось либо вновь бежать за границу, либо затаиться в подполье, дожидаясь нового революционного подъема. Разумеется, можно было работать и нелегально — опыт он приобрел достаточный. И тогда он вспомнил услышанные как-то на «Вазе» от Владимира Ильича слова о «двусторонней тактике» в случае поражения революции, и у него впервые родилась мысль о переходе на легальное положение. Он ведь недоучившийся юрист. Закончив образование, мог бы вступить в сословие присяжных поверенных и посвятить себя защите «государственных преступников», товарищей по партии. Вспоминая берлинского адвоката Карла Либкнехта, он думал, что и в России могло бы в судебных залах звучать слово правды. Во всяком случае, он смог бы принести таким путем пусть небольшую, но вполне реальную пользу в борьбе за сохранение партии.

Ему повезло. Деканом юридического факультета был профессор Жижиленко, бывший однокурсник. Формальности поэтому не очень затруднили. За год были сданы экстерном экзамены по курсу юридического факультета, и в апреле восьмого года ему вручили диплом об окончании университета. Вслед за тем Петр Ананьевич разыскал давнего знакомого, одного из корифеев столичной адвокатуры — Николая Дмитриевича Соколова и заручился его согласием принять новоиспеченного юриста к себе в помощники…

Доходный дом мадам Капшинской давно уснул. Осталась недописанной апелляция на приговор Судебной палаты по делу студенческой социал-демократической организации. Процесс, длившийся около недели, закончился позавчера. Защитниками по делу кроме него и Николая Дмитриевича выступали видные петербургские адвокаты — Зарудный, Керенский, Стасов. Подсудимых приговорили к длительным срокам каторги. Коллеги считали это благоприятным исходом. И сами осужденные, кажется, были удовлетворены: по аналогичным делам военные суды обыкновенно назначали смертную казнь. И все же Петр Ананьевич, вопреки рекомендациям патрона, решился на обжалование приговора.

Нет, на снисхождение к осужденным и на пересмотр дела он не надеялся. Но использовать легальную возможность для своего рода антиправительственной пропаганды было просто необходимо. Апелляция несомненно попадет на глаза служащим канцелярии правительствующего сената: секретарям, курьерам, машинисткам, кандидатам на судебную должность. Им полезно будет почитать ее. Да и не лишне еще раз напомнить самим судьям, что и во времена безудержной реакции не все капитулировали перед их силой.

Устоявшуюся тишину дома внезапно сдвинул с места резкий скрип ступенек деревянной лестницы. Кто-то быстро взбежал на второй этаж. Спустя секунду раздался стук в его дверь. Петр Ананьевич вышел в коридор с лампой в руке. Увидел Марию Павловну Федулову. Волосы ее выбились из-под платка, на лице было отчаяние.

— Леонтия жандармы арестовали, — произнесла она прерывающимся шепотом. — Что делать, Петр Ананьевич? Научите…

Он пригласил ее в комнату, подал стакан воды. Она жадно выпила и принялась рассказывать, как в полночь явились жандармы, испугали спящих детей, перевернули в доме все вверх дном и увели с собой Леонтия. Муж успел ей лишь сказать, чтобы она сходила в дом мадам Капшинской к адвокату. Надо бы, конечно, дождаться утра, но у нее не хватило терпения.

— Успокойтесь, Мария Павловна, — Петр Ананьевич закурил, взволнованно прошелся по комнате, остановился перед растерявшейся женщиной. — Возвращайтесь домой. Там ребята одни. Утром я наведу справки, а вы зайдите ко мне вечером. Подумаем вместе. Быть может, мне удастся к тому времени повидаться с Леонтием Антоновичем.

Утром он поехал на Сергиевскую к патрону. Николай Дмитриевич, в халате с атласными отворотами, с сигарой в зубах, встретил его по обыкновению радушно. Его красивое лицо осветилось улыбкой. Однако он, догадавшись по озабоченному виду помощника, что тот не в духе, тотчас и сам сделался серьезным. Николай Дмитриевич пожал гостю руку и, не выпуская ее, ввел его в кабинет, усадил в глубокое мягкое кресло, спросил, не желает ли Петруша кофею.

— Я к вам за советом, патрон.

— За советом? Слушаю, Петруша. Что у вас стряслось? — Он посмотрел на Красикова встревожено. — Что-нибудь прискорбное?

— Сюда, я успел заметить, с радостями никогда не приходят.

И Красиков рассказал об аресте Федулова, о давнем своем знакомстве с ним. Николай Дмитриевич сочувствовал большевикам, и таиться от него не было нужды. Петр Ананьевич закончил рассказ и спросил:

— Быть может, уговорить кого-нибудь из наших светил принять на себя защиту Федулова? Вот вы бы не согласились?

— Я? Петруша, я ведь вам сказал, что у меня на днях начинается большой процесс. Я бы с радостью, но увы…

— Быть может, посоветуете кого-нибудь из коллег?

— Нет, Петруша, вы положительно дитя. Вам кажется, что любой присяжный поверенный, стоит его лишь попросить, согласится принять на себя политическую защиту. Таких, кто с готовностью участвует в делах о государственных преступлениях, во всем сословии единицы. И все они, насколько мне известно, заняты по делу эсеров-террористов. Кого-нибудь еще? — Николай Дмитриевич хмыкнул, отошел к столу, опустился в рабочее кресло, отложил погасшую сигару, некоторое время молчал в задумчивости. Затем опять встал и, пока говорил, более не садился. — Видите ли, Петруша, наше сословие и без политических защит существует не к радости властей предержащих. Прежде чем в тяжких муках родилась российская присяжная адвокатура, сколько было сказано речей и пролито чернил! Николай I на совет кого-то из приближенных учредить в России адвокатуру вскричал: «Кто погубил Францию, как не адвокаты! Кто были Мирабо, Марат и Робеспьер?!.. Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты!» Вот как! Это и есть официальное отношение к нашему сословию. Если вы полагаете, что ныне здесь хоть что-то изменилось или когда-либо изменится, — вы заблуждаетесь. Мы — извечная заноза в теле государства. Вообразите же, как жалуют тех из нас, кто соглашается помогать политическим противникам власти. Но присяжные поверенные — тоже люди. Иные коллеги наши всегда помнят, чем чревата всякая политическая защита, и о том не забывают, что доход от этих дел ничтожен. А укротить совесть свою так легко! Какой, мол, прок от защитника в деле о государственном преступлении? Судьи его и не слушают вовсе… Так-то, драгоценный! Придется вам защищать своего знакомого самому.

От патрона Петр Ананьевич пошел в жандармское управление на Гороховую, навел справки, получил пропуск в «Кресты» и поехал на свидание с Федуловым. При встрече Леонтий Антонович не обнаружил подавленности или отчаяния. Напротив, он время от времени даже посмеивался и шутил, что вот и ему к старости выпало изведать «царскую ласку». А когда речь зашла о жене и ребятишках, Леонтий Антонович отвел глаза. Непослушными пальцами взял из протянутого защитником портсигара папиросу, жадно затянулся.

— Обидно… — Слово прозвучало как вздох. — Не то обидно, что меня они со свету сжить хотят. Я-то хоть знаю, за что. А Марье да детям за какие грехи страдать?..

Вскинул седую голову, уставился в перечеркнутое тюремной решеткой оконце; лоб его рассекла глубокая борозда.

— Леонтий Антонович, — деликатно вывел его из безысходной задумчивости Петр Ананьевич, — давайте подумаем, какую линию поведения избрать в процессе. Нельзя предаваться отчаянию. Они и надеются на вашу слабость, на привязанность к семье…

— Что же в том худого, что душа у меня за семью болит?

— Ничего худого, разумеется, в этом нет. Но ведь они попытаются сыграть на ваших чувствах, получить нужные им показания. Они хитрят, и нам следует быть хитрыми. Прикиньтесь человеком ничего не знающим и ничего не понимающим.

— Не умею я этого. Хитрости мне отродясь недоставало. Я могу или вовсе ничего не говорить, или уж ежели скажу, то скажу…

— Ни в коем случае! Запомните, в казарму вы попали случайно. Никаких речей не произносили. А прокламации домой принес Костик.

— Не поверят.

— Разумеется. Но что бы вы ни говорили, они все равно не поверят. Вы для них — смертельный враг. Но при всем этом они обязаны соблюсти хотя бы видимость процессуальной безупречности. Так почему бы нам на этом не сыграть? Вы поняли меня?

— Чего тут не понять?

Процесс начался на четвертый день. Закон восемьдесят первого года «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», уточненный и дополненный в начале века, разрешал предавать военному суду гражданских лиц. Дела предписывалось рассматривать «без задержания». Народ окрестил военное правосудие послереволюционных лет «скорострельной юстицией».

За судейским столом восседали люди в военной форме. Председательствовал старенький генерал с ввалившимся ртом, чрезвычайно амбициозный и обидчивый. Когда что-то было не по нему, глазки его разбухали от слез, а голос поднимался до истерического визга. Члены суда: два полковника, один — тучный и сонный, другой — длинношеий, в очках, и два молодых штабс-капитана — откровенно скучали. Прокурор, в чине полковника, с костлявым лицом, был сдержан и, в отличие от членов суда, понимал свою роль.

На скамье подсудимых сидело пятеро. Федулов был старше остальных. Двое двадцатилетних рабочих из депо, казалось, не испытывали никакого беспокойства. Они перешептывались, указывали глазами на судей, прокурора, свидетелей, посмеивались, когда слышали очевидную ложь. Зато два солдата, остриженные наголо, разительно похожие друг на друга, плосколицые и конопатые, сидели чинно и неподвижно. У одного глаза сделались белыми от страха, а во время допроса он даже расплакался. Второй держался лучше и даже выгораживал товарища, принимая его вину на себя.

Вначале Петр Ананьевич волновался как мальчишка. Первое дело в военном суде! Да к тому же подзащитным его оказался Леонтий Антонович! Судьба Федулова теперь в известной мере зависела от него. Необходимо было использовать все изъяны в позиции обвинения и, быть может, пробудить в душе военных судей сочувствие к пожилому машинисту, отцу двоих детей.

Свидетельские показания давали трое нижних чинов, фельдфебель и стянутый ремнями подпоручик из полка, где состоялся митинг, приведший к аресту подсудимых. Их показания не содержали, по сути, ничего ценного для обвинения. Затем суд вознамерился приступить к оглашению протокола допроса отсутствующих свидетелей — филеров, агентов охранки, тайных осведомителей. Эти опасались являться в суд — перекрестный допрос непременно выявил бы лживость их свидетельств.

Но принятое после пятого года положение о судопроизводстве в военных судах предоставляло право принимать в расчет свидетельские показания, не проверенные непосредственно судом и сторонами. Оно не имело аналогии ни в одном законодательстве цивилизованных стран. Николай Дмитриевич назвал его «первым шагом к возрождению инквизиции». Правило это тотчас стало мишенью для насмешек и критики со стороны адвокатов и ученых-юристов. Но оно покоилось на слепой озлобленности власти, и его действию ничто не угрожало.

Генерал бесстрастно подал дело секретарю, чтобы тот огласил показания свидетелей. И хотя каждому в зале было понятно, что это не имеет ничего общего с правосудием, все — и судьи, и прокурор, и защитники — держались так, словно ничего из ряда вон выходящего не происходит. Офицеры за судейским столом безмятежно переговаривались, прокурор что-то рисовал остро отточенным карандашом, защита безмолвствовала. И Петр Ананьевич вновь подумал, что суд — вполне подходящее место для того, чтобы большевик мог публично развенчивать государственное устройство самодержавной России и произвол ее судебной системы.

Красиков попросил разрешения заявить ходатайство. Генерал кивнул плешивой головой.

— Господа судьи! Кто не помнит Чичикова из гоголевских «Мертвых душ»? Это он избрал способ создавать капитал, обзаводясь душами покойников. — Петр Ананьевич увидел нацеленное на него пенсне, покоящееся на хрящеватом носу прокурора, и на мгновение умолк. — Я спрашиваю, господа судьи, не оказались ли мы очевидцами похождений потомков расторопного Чичикова? Вы намерены заслушать показания лиц, не явившихся в суд. Но знаете ли вы, кто они, эти лица, беспристрастные ли свидетели или, быть может, они имеют интерес добиваться осуждения обвиняемых? Здоровы ли они психически или душевно больны? И наконец, существуют ли вообще на свете, или нам предлагают нечто вроде ревизской справки о мертвых душах?

Генерал замахал руками: что вы, что вы! Полковники-судьи глядели на защитника недоумевающе, штабс-капитаны сделались озабоченными. Прокурор побледнел. А Петр Ананьевич не умолкал, хотя и отдавал себе отчет, что ходатайство будет отклонено.

— Я утверждаю, что показания свидетелей, не проверенные в заседании, ввиду их сомнительности не могут быть приняты вами во внимание. Видя свою задачу в помощи суду и исполняя долг, я ходатайствую об отложении дела до того момента, когда обвинение сможет обеспечить явку всех свидетелей, чьи показания используются сторонами и могут представить интерес для суда. И еще я хочу сказать…

— Довольно! — вскрикнул генерал трескучим голосом. — Суд понял ваше ходатайство. Мы вас поняли!

— Я очень полагаюсь на это.

Коллеги по защите поддержали Красикова вяло, понимая, как и он, что это атака на ветряные мельницы. Зато прокурор возражал с такой горячностью, как будто речь, как минимум, шла о приговоре. И, разумеется, суд встал на его сторону.

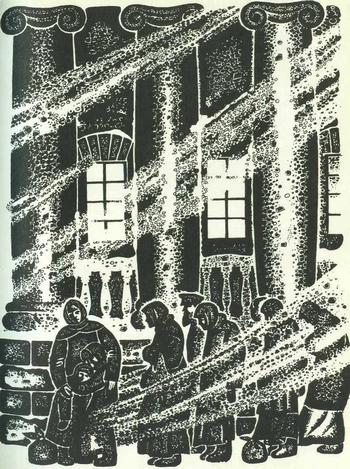

Процесс длился три дня, и всякий раз, оказываясь после заседания на улице, Петр Ананьевич видел толпу окоченевших на морозе людей, по преимуществу женщин в темных одеждах. Впереди всех обыкновенно стояла исхудавшая до неузнаваемости Мария Павловна в черном заношенном пальто и темном платке. К ней жались два испуганных существа — тринадцатилетний Костик и восьмилетняя Верочка.

Он принужденно улыбался;

— Ничего, ничего… Все обойдется…

Знал, что не обойдется, что безнадежно ждать от военно-окружного суда снисхождения, но не мог сказать ничего иного и молчать не мог. Затем он подряжал извозчика, и они вчетвером ехали домой.

В санях Петр Ананьевич усаживал рядом с собой детей Леонтия Антоновича. Они жались к нему доверчиво и ласково. Он смотрел в их бледненькие большеглазые лица, и в душе рождалась тоска по собственным сыновьям. Петька и Гошенька жили далеко, в Таганроге, в семье отчима. А он, можно сказать, вовсе не знал собственных сыновей. Петьке ведь уже семнадцатый год, да и младшему тринадцать. Какие они сейчас? Хотя бы весточку от них получить…

— Дядя Петя, — тормошил его Костик, возвращая из мечтаний в жестокую повседневность. — А папу скоро отпустят? Когда он вернется домой?

Нельзя ему думать о себе, о своей нескладной жизни. Сейчас его долг — помочь детям Леонтия Антоновича, а следовательно — ему самому…

К концу процесса стало ясно — приговор будет суровый. Когда генерал объявил об открытии прений сторон, Красиков — ему предстояло выступать сразу после обвинителя — ощутил такое волнение, какого не испытывал никогда. Горло иссушило болезненным жаром, в висках застучали молоточки. Десятки раз повторенная мысленно речь в защиту Федулова теперь казалась корявой и неубедительной.

Ловко обходя невыгодные для себя обстоятельства, прокурор весь гневный пафос обрушил на Леонтия Антоновича. Петр Ананьевич оглянулся на подзащитного. Леонтий Антонович казался спокойным. Однако по тому, как он наклонил вперед голову, словно собираясь принять тяжелый удар, угадывалось, что это внешнее спокойствие стоит ему усилий. За спиной Федулова уныло стоял конвойный с равнодушным лицом.

Обвинитель завершал выступление. Голос его, вначале отчетливый и уверенный, звучал глуше. И тем не менее фамилию Федулова и слова за ней Петр Ананьевич услышал так явственно, будто их прокричали ему на ухо: «Смертная казнь!» Голова наполнилась звоном. «Смертная казнь!» Да это же безумие! «Смертная казнь»…

Какого наказания потребовал прокурор для остальных подсудимых, Петр Ананьевич не слышал. Он осторожно оглянулся. Невидящие глаза Федулова смотрели в окно, разрисованное ледяными узорами. Конвойный солдат уставился на прокурора с ненавистью.

Неумолчный звон в ушах прорезал высокий голос генерала:

— Слово защитнику Федулова. Прошу, господин Красиков.

Петр Ананьевич любил выступать перед людьми. Он знал, что не отличается тем безупречным красноречием, когда искусно составленные фразы плавно переходят одна в другую, не утомляя слушателя и в то же время не тревожа его души. Ни одна речь его в прошлом не была дипломатично-уклончива, никогда аудитория не оставалась безучастной. Противники обижались и проникались его непримиримостью, единомышленники воодушевлялись. В своих речах он бывал неизменно резок и прям, иной раз — чересчур.

Здесь же, перед военным судом, необходимо было вести себя по-иному. Речь следовало произнести так, чтобы она не навлекла судейского гнева ни на его собственную голову, ни тем более на голову подсудимого Федулова. Он обязан был ни в чем не погрешить против укоренившихся приемов судебной полемики, обнаружить, хотя бы внешне, почтительность к самодержавным законам и военному суду.

В зале присутствовало не более дюжины человек. Но Петр Ананьевич говорил так, словно его слушала огромная аудитория. Напротив с невозмутимым видом сидел прокурор, только что потребовавший смертной казни Федулову.

Красиков всеми силами старался укротить в себе неодолимую злобу к этому лощеному палачу, к этому убийце с университетским дипломом. Необходимо было хотя бы в малой степени смягчить сердца людей, восседающих за судейским столом. От них — от этого выжившего из ума генерала, чванных полковников и изнывающих от скуки штабс-капитанов зависела жизнь Леонтия Антоновича и судьба его семьи…

Помня наставления патрона о пользе употребления таких слов, как «уважаемый господин прокурор», «мудрость законодателя», «высочайшая справедливость» и прочее, Красиков подробно исследовал доказательства, выявил их несостоятельность, обратил внимание «высокочтимых господ судей» на ошибочную квалификацию действий Федулова и повернулся к прокурору:

— Вы, уважаемый господин обвинитель, весьма красочно рассуждали об эпохе цивилизации, об обществе разума и государственного правопорядка.

Прокурор поднял голову. Длинный хрящеватый нос и покоящееся на нем пенсне напоминали могильный крест. Под этим крестом дрогнули бесцветные губы, обнажив золото вставных зубов. Надменная усмешка прокурора подхлестнула Красикова.

— Я понимаю, у вас, уважаемый господин прокурор, есть повод к внутреннему удовлетворению. Вы потребовали смертной казни подсудимому Федулову, одному из тех, кто всю жизнь трудится на вас. Что вам судьба рабочего человека, его жены, его детей? Вы олицетворяете собой общество разума и государственного правопорядка и доказали это здесь весьма красноречиво. Я не намерен взывать к вашему нравственному чувству, ибо полагаю это безнадежным предприятием. Но я безусловно убежден, что суд — не средневековая инквизиция и ему достанет мудрости игнорировать ваше неоправданное жестокое требование смертной казни для Федулова. Более того, я убежден, что судом будут приняты в расчет мои соображения и здесь восторжествует высочайшая справедливость — Федулов будет оправдан. Высокочтимые господа судьи, я кончил.

Произносили речи остальные защитники. Петр Ананьевич их почти не слушал. Он вглядывался в лица генерала и сидящих вокруг него офицеров, стараясь угадать, каковы их намерения относительно Леонтия Антоновича. Никогда более не испытывал он таких терзаний перед приговором, никогда не смотрел на судей с такой молитвенной надеждой, как в этом процессе.

Затем произносили последнее слово подсудимые. Первым поднялся Леонтий Антонович Федулов. Он говорил спокойно и угрюмо:

— Прокурор потребовал моей смерти. Я не боюсь помирать. Я поработал на этом свете всласть и принял страданий вдоволь. Так что смерть приму, не ропща. Одно только душу мою гнетет в роковой этот час — детишкам невинно придется страдать. Хотя, что ж, и сироты на свете живут. Я знаю, господа судьи, от вас мне пощады не будет, и готов принять любую кару…

— Неужели мы такие изверги? — обиделся генерал.

— Только помните: смерть моя вам на пользу не пойдет… Сказать мне больше нечего. Товарищи за меня договорят.

Вслед за Леонтием Антоновичем последнее слово произносил один из деповских. Он сказал, что всегда был вместе с товарищами и потому просит осудить его к такому же наказанию, как Федулова. Остальные говорили примерно то же.

Приговора ждали часа три. Сменялись конвойные, перешептывались подсудимые, беседовали между собой адвокаты, скрипя сапогами, вышагивал по залу длинноногий прокурор. Вчера вечером Красиков побывал у патрона. Николай Дмитриевич успокаивал его. Говорил, что волна смертных приговоров схлынула и вряд ли суд пойдет на чрезвычайную меру.

Когда перестанет скрипеть сапогами прокурор? Скорее бы вышли судьи, чтобы не слышать этого скрипа!.. Неужели смертная казнь? Да нет, не может, не должно этого быть! Но почему они так долго там сидят? Когда наконец появятся?..

В зале зажгли электричество. Из боковой двери вышел судебный пристав, немолодой грузноватый фельдфебель, попросил «господ» занять свои места, и тотчас появились судьи. Первым к столу подошел генерал с делом в руках. Слева и справа от него шеренгой выстроились офицеры. Глаза Петра Ананьевича впились в генерала.

Сначала он слышал только монотонный голос председателя военного суда, не улавливая слов. Лишь гром ударов собственного сердца да прерывистое дыхание подсудимых за спиной разрывали вязкое течение генеральского голоса. Внезапно он услышал слова: «к восьми годам каторжных работ». Петр Ананьевич поднял глаза на судей. Да, именно так — восемь лет каторги. Лица людей в военной форме за судейским столом оставались непроницаемыми…

Очевидно, такими же неприступно-безучастными они были бы и после подписания смертного приговора. Эти законники сохранили жизнь Федулову не из уважения к закону, не из милосердия, а потому что «схлынула волна».

Мысль эта промелькнула, едва-едва коснувшись переполненной радостью души. Леонтий Антонович будет жить! Пусть каторга, пусть долгое заточение — все равно. Главное — быть живым, знать, что впереди возвращение к семье, к делу. Жить!..

Мария Павловна и дети, встретив Красикова после приговора, смеялись и плакали от счастья. Радость-то, радость какая! Откуда им было знать, что для Леонтия Антоновича срок жизни уже отмерен, что менее чем через полгода из Якутии придет письмо с известием о трагической его гибели в тайге? Оказалось, не столь уж велика удача — получить каторгу взамен смертной казни…

II

У мадам Капшинской селились люди, попадающие в Озерки из какого-то неведомого мира. Там жили знаменитый когда-то артист императорского театра, писатель-декадент, жонглер передвижного цирка. У мадам Капшинской снимали квартиры также купцы, инженеры, офицеры, газетные фельетонисты и прочий народ, занесенный судьбой в Озерки на не слишком короткое, но и не на очень долгое время.

Возвращаясь вечером из банка, Наташа Стратилатова всякий раз проходила мимо этого красивого трехэтажного здания с высокими окнами и смотрела на силуэты его обитателей, скользящие по занавесям, с трепетным волнением и любопытством. А однажды услышала из распахнутых окон второго этажа божественные звуки скрипки. Она даже остановилась, очарованная. К ней подошел швейцар Фадеич, главный человек в доме мадам Капитанской — ключник и надзиратель:

— Слушаешь?

Наташа посмотрела на него умоляюще: пожалуйста, тише!

— Вчерась поселился, — не умолкал словоохотливый старик. — Видный мужчина. При ем скрипка. Я думал, артист какой. Нет, — как его… этот… адвокат присяжный. Защитник, одним словом.

Наступила осень, холодная и ветреная, с тоскливыми усыпляющими дождями. Окна в красивом доме наглухо затворились до теплых весенних дней. И хотя Наташа, возвращаясь из банка, всякий раз останавливалась под балконом, покоящимся на плечах атлантов, скрипки уже не было слышно.

В Озерки к Нечаевым Наташа переселилась от своих весной восьмого года. Переселилась, потому что без нее дядя Иван и Саня никак не обошлись бы. На маминого брата дядю Ивана в течение полугода свалилось два тяжких несчастья подряд. Сначала самого изувечило на службе, а спустя несколько месяцев умерла тетя Кланя, его жена. На ней держался дом Нечаевых, и теперь, после ее смерти, невозможно было вообразить, как отец и сын станут жить дальше. К тому же дядя Иван с горя запил. Ему грозило увольнение со службы, да и с домохозяином было неладно. Дядя Иван перестал платить за квартиру, и они с Саней могли остаться без крова.

Что было делать? Она объявила домашним, что переедет жить в Озерки. Здесь, что ни говори, есть мама. Как ни хворает она, а все-таки приберет и еду сготовит да еще приработает рубль-другой на машинке. А там…

Из банка она возвращалась в восьмом часу. Осенью в это время было совсем темно. В проулок, где жили Нечаевы, Наташа сворачивала всегда скованная дурными предчувствиями. Ей казалось, что нынче непременно случится нечто прискорбное. Если уж в дом пришла беда… Саня, белобрысый третьеклассник в гимназической форме, придвинул к самой голове керосиновую лампу и навалился грудью на стол. Наташа подошла на цыпочках и стала наблюдать, как старательно выводит он буквы в тетрадке. Саня был мальчик прилежный. Наташа любила его.

Он писал и писал. А у нее был для него подарок. Саня давно мечтал о цветных карандашах, и она после получки зашла в Гостиный двор, купила давно облюбованную плоскую радужно-яркую коробку. Теперь карандаши лежали у нее в ридикюле…

— Вижу, вижу, пришла. — Саня обернулся и, насмешливо сощурившись, смотрел на сестру снизу вверх. — Чего притаилась? Опять надумала что-то дарить? Опять сюрприз?

— Да вот случайно увидела, — как можно безразличнее сказала она. — И подумала, не взять ли? Тебе ведь нужны карандаши?

Позднее они сидели рядышком у стола. Саня поил Наташу чаем из маленького старого самовара и вспоминал то счастливое время, когда была жива мама и отец выпивал редко. Саня сказал, что, если бы не Наташа, он убежал бы от отца. Не было у него сил жить с ним…

— Отчего его так поздно нет, не знаешь? — спросила она.

— Придет скоро. — Саня зевнул: — И-иэ-эх! У мадам Капшинской он. Там живет адвокат, что ли. Отец к нему пошел. — Мальчик опять зевнул. Глаза его слипались. — Дело какое-то начать он хочет.

— Какое еще дело?

— Откуда мне знать? — Саня стоял у топчана, застланного старым ватным одеялом, босой, в черных трусиках. — Деньги за увечье получить надеется. Выпил он сегодня…

— Ах ты господи! Чего это надумал человек? Еще, того и гляди, службу потеряет. Хуже дитяти малого. — Слова произносились сами собой. Не следовало говорить этого при Сане. Зачем ему, ребенку, лишние горести? — Ты ложись, ложись. Я дождусь его. Уж и поговорю с ним! Уж и поговорю! Не возрадуется!

Едва Саня устроился на топчане, как она услышала его ровное дыхание и подумала: «Вот и хорошо. Пусть спит». Чуть-чуть прикрутила фитиль, придвинула стул к изголовью топчана и стала ждать.

По тому, что дядя подошел к двери неслышно и появился на пороге внезапно, Наташа поняла, что он трезв. Дядя Иван с присвистом вздохнул и, вытянув перед собой руки, здоровую и изувеченную, сошел по ступенькам вниз. Остановился подле племянницы:

— Наташенька! Золотце мое! Не могу сказать, как совестно мне, душа моя. Невыносимо совестно. Мелкий человек я, червь, насекомое…

Он всхлипнул. Стало быть, все же выпил. Жалко его до слез, а вместе с тем нет сил видеть это изо дня в день.

— Пожалуйста, не шуми, — строго сказала Наташа. — Саню разбудишь. А ему вставать затемно. Ложись, коль уж выпил.

— Нет, душа моя, не пьян я и не стал бы пить, если бы и поднесли. — Дядя опустился на табуретку. — Довольно разум пропивать! Человеком рожден Иван Нечаев. Человеком! И разум у него от рождения человеческий. Губить же его алкоголем — преступление не только перед собой, но и перед Россией…

— Что это с тобой? — Наташа увидела широко открытые, не до конца пробудившиеся Санины глаза, упрекнула дядю: — Вот разбудил все-таки…

— Не беда. И ему не мешает… Был я сейчас, детки, у одного человека. Послушал его, и совестно стало за всю мою прежнюю жизнь. Ничего необыкновенного словно бы сказано не было, а вот я прозрел. Увидел во всей неподобающей наготе постыдное свое прошлое…

— О чем ты? Что увидел? Какой человек?

— Да самый обыкновенный. Вернее, по наружности обыкновенный. А по душе — особенный. Глаза мне на жизнь открыл. Клятву даю отныне жить по-иному.

— Я ничего не понимаю. — Наташа взглянула на Саню.

— Я тоже, — сказал мальчик и зевнул.

Хоть и привыкла Наташа к дядиным зарокам и клятвам и потеряла веру в них, на сей раз почудилось ей в его словах нечто новое. Возможно, в самом деле повстречался он с человеком, поразившим его воображение…

Потихоньку они стали забывать то ужасное время, когда дядя Иван что ни вечер являлся домой пьяным и в иные дни Наташе не на что было купить провизии. Адвокат из доходного дома мадам Капитанской в короткий срок исцелил Ивана Герасимовича Нечаева.

Наступил день суда. Дядя на службу не пошел, и Наташу столоначальник освободил от должности. Она опасалась оставить старика в этот день без своего присмотра.

— Я пойду с тобой в суд, — сказала Наташа утром.

— Ни под каким видом! — Он поглядел на нее с неудовольствием. — За меня не тревожься. Там будет Петр Ананьевич. А девушке в суд идти — срам один. Там распущенная публика, дурные слова…

Вечером с улицы донесся его громогласный пьяный крик. Саня вздрогнул и вопрошающе уставился на сестру. Она всплеснула руками и выбежала во двор. Дядя раскачивался, навалившись грудью на калитку — заостренные деревянные колья впились в тело.

— Ты что? — Наташа схватила его за плечо и стала тянуть от калитки. — Зачем опять напился?

— Не сметь! Не позволю! Слышите, не позволю!! — кричал он так, что было слышно на всю округу. Затем голос его стал утихать и дошел до шепота: — Господи… Наташенька, что же это?.. Опять обидели меня люди. Отказал суд в иске. Куда, дескать, прешь с суконным рылом? — сказал он вдруг зло и трезво. — Возмещения за увечье пожелал? Ишь, прыткий! Деньги хозяевам тоже надобны, а казне государевой тем паче…

Запой на сей раз был жестокий и продолжительный. Не менее месяца дядя не протрезвлялся. Забросил службу, сбывал в трактире одежду, посуду, Санины книги. Возвратись из банка, Наташа неизменно заставала дядю в компании каких-то оборванцев. Да и сам-то он был ничуть не лучше их — безобразно неопрятный, опухший.

Вокруг початой бутылки «смирновской» лежала обыкновенно чайная колбаса, нарезанный большими ломтями хлеб, очищенные луковицы. А дядя Иван, глупый старик, в тысячный раз повторял известную всем Озеркам историю своего судебного дела и плакал, не видя насмешливого равнодушия на лицах икающих от сытости собутыльников.

— Не в деньгах суть, братцы. Что деньги? — Он поднимал руку. — Деньги — тьфу! — вода. Человеку превыше всего нужна справедливость. Я чего просил? Мне, на службе изувеченному, должны убыток возместить? Должны. Самой малости, можно сказать, просил. А они говорят: «Шиш тебе, Нечаев!» Обидно мне, братцы…

«Братцы» согласно кивали, и опять пили, и опять закусывали. На столе оставалось все меньше хлеба и чайной колбасы. Господи, как же Наташа ненавидела в такие минуты дядю и его гостей! Саня, она знала, голоден. А те пьют и жрут на чужие деньги. Да еще смеются в душе над глупостью хозяина. Урезонивать дядю было бесполезно. Он либо был пьян до беспамятства, либо плакал так жалобно, что она смягчалась и проливала слезы вместе с ним. Если бы не ее жалованье, Нечаевым пришлось бы просить подаяния.

Однажды кто-то деликатно постучался в дверь. Наташа тотчас проснулась. Набросив халатик, сунув босые ноги в туфли, сонная и негодующая, пошла к двери. Там определенно стоял кто-то посторонний. Ни домохозяин, ни дворник не стучались бы так робко. Наташа мысленно осыпала злыми словами бесцеремонного дядиного собутыльника, трясшегося на морозе за дверью. «Чуть свет уже являться стали, пропойцы несчастные! Ни днем ни ночью покоя от них нет. Ну, дядя, не обессудь! Прогоню сейчас приятеля твоего. Да так, что и дорогу сюда забудет». Распахнула дверь — и обомлела. Перед ней стоял незнакомый господин в меховом пальто. Пораженная, она отступила. Незнакомец поклонился:

— Доброе утро. Простите, пожалуйста, за ранний визит. Мне совершенно необходимо застать Ивана Герасимовича трезвым. Помощник присяжного поверенного Красиков, Петр Ананьевич, — представился он. — А вы ведь Наташа, верно? — Он так дружелюбно улыбнулся, что она не стушевалась и смело ответила:

— Наташа, вы не ошиблись.

— Потрудитесь, прошу вас, разбудить Ивана Герасимовича. Не тревожьтесь. Я принес добрые вести.

В то утро в комнатке Нечаевых был праздник. Оказалось, Петр Ананьевич подал апелляцию, и окружной суд принял во внимание его доводы. Прискорбное для Ивана Герасимовича решение было отменено. Суд второй инстанции постановил иск удовлетворить в полном объеме и взыскать с ответной стороны в пользу истца Нечаева возмещение ущерба за увечье за весь срок.

Дядя Иван — он стоял перед Петром Ананьевичем в нижнем белье, — услышав о столь счастливом для него повороте дела, закрыл рукавом глаза и разрыдался. Саня смотрел на господина в меховом пальто не по-детски серьезными глазами безрадостно, словно бы не верил раннему гостю. Не приучила его жизнь к тому, чтобы совершенно чужой человек без корысти для себя приносил другим добрые вести.

Спустя полчаса они все сидели у стола. На нем пыхтел самовар, старенький, с вмятинами на желтых боках и белыми следами пайки. Он сохранился в доме благодаря счастливой случайности. В прошлое воскресенье, идя домой, Наташа издали заметила дядю. Он вышел в проулок с самоваром в руках. Старинная вещь, оставшаяся от тети Клани, определенно предназначалась для залога в трактире. Наташа бросилась вдогонку, настигла дядю, отняла самовар и молча пошла домой…

На стол были выставлены московские баранки, остаток жаркого из потрохов, сахар и даже чудом уцелевшая водка. Гость снял пальто и остался в превосходном костюме серого английского шевиота, с галстуком-бабочкой. Дядя тоже принарядился: извлек из сундука форменную тужурку, не заложенную в трактире лишь потому, что она была последним вещным свидетельством прежнего благополучия. В этой ветхой тужурке и брюках с географическими архипелагами заплат на коленях и прочих обозреваемых местах, старательно причесанный, сидел дядя Иван подле Сани, помолодевший, такой, каким был прежде, не сломленный еще злокозненной судьбой. Величественно вскинутая голова, зычный голос, на зависть дьяконам, надменность во взгляде — он был несколько смешон. Однако Наташа очень его понимала. Слишком долго Иван Герасимович Нечаев ждал этого счастливого дня.

Он чувствовал себя еще и польщенным. Ведь какой человек принес весть! Ему, кажется, все еще не верилось, что сам Петр Ананьевич не погнушался его убогим жилищем, что это он сидит у стола, разговаривает с его Санькой и Наташей, пьет чай из его самовара.

Наташе пришлось надеть изрядно пообносившееся шерстяное платье. Правда, она успела сделать прическу у зеркала и выглядела сейчас, в этом не было сомнений, весьма недурно. Петр Ананьевич сидел подле нее. Глаза его, серые, несколько холодноватые, утомленно щурились. Она не отводила взгляда от его красивого, хотя и не молодого уже лица, с остроконечной бородкой, ухоженными темными усами, прямым носом и зачесанными кверху волосами. Ей захотелось, чтобы он повернулся к ней и заговорил. И он, словно повинуясь ее воле, спросил:

— Вы, Наташа, ведь здесь не постоянно живете?

— Теперь-то она сможет оставить непутевого дядюшку без своего присмотра, — сказал добродушно дядя Иван, и Наташе стало досадно до слез, что он помешал ей самой ответить Петру Ананьевичу.

— Смогу, если ты пить перестанешь, — промолвила она и вдруг неожиданно для себя бесстрашно улыбнулась гостю: — Если у вас есть еще такого сорта клиенты, поручите их мне. Я наловчилась воевать с этой публикой…

— Жаль огорчать вас, Наташа. — Петр Ананьевич принял предложенный тон. — Но я ведь сам все еще хожу в помощниках. Так что мне пока рано думать о собственном штате.

— Не тужите. — Она и вовсе осмелела. — Будет и у вас еще собственный штат. Непременно будет, уж поверьте мне.

— Надеюсь. — Он смотрел на нее улыбаясь, и глаза его на сей раз вовсе не показались ей холодноватыми….

III

Он открыл ей сам. Стоя у порога, она глядела на него во все глаза. На нем был темный костюм и белоснежная сорочка. До блеска выбритое лицо с аккуратной бородкой тем не менее выглядело усталым и постаревшим. Наташа сразу подумала, что суд над Федуловым, дядиным соседом, отнял у Петра Ананьевича изрядно сил. Все говорили, что, если бы Леонтия Антоновича защищал не Красиков, не миновать бы ему смертной казни…

Вот уже почти два месяца Наташа жила у своих на Выборгской стороне и у Нечаевых бывала только по воскресеньям. Приедет, закупит провизии, сготовит, постирает, погладит, починит платье, приберет в комнате — и домой. Там без ее рук было нелегко.

Нынче дядя Иван вдруг попросил ее отнести Красикову какие-то бумаги. По совести говоря, услышав эту просьбу, Наташа даже испугалась, как бы по ее вспыхнувшему лицу дядя не угадал, как давно она ждет случая снова встретиться с Петром Ананьевичем.

Наташа давно уже ревниво прислушивалась к разговорам об адвокате, жильце мадам Капитанской. О нем всегда говорили с благодарной почтительностью. Он ведь и советы простым людям давал бесплатно, и дела их вел, не требуя гонорара. Да и прийти к нему можно было в любой день и в любое время. Жители Озерков называли его человеком образованным, понятливым и сердечным. И если при этом присутствовала Наташа, лицо ее заливала краска стыдливой гордости, и она прятала глаза. Ей казалось, что Петра Ананьевича хвалят нарочно ради нее, что всем вокруг известно, как она восхищается им, какие мысли живут у нее в голове…

Сейчас Петр Ананьевич в первое мгновенье удивился, затем приветливо кивнул и спросил так, словно она была у него частой гостьей:

— Вы по делу, Наташа?

— По делу. — Она чувствовала, что щеки ее пылают, и готова была провалиться сквозь землю. — Дядя вот попросил бумаги передать.

— Вот как? Входите же, входите.

Они прошли через маленькую комнатку, где стояло несколько венских стульев и столик, заваленный журналами, газетами и листами чистой бумаги. «Здесь, очевидно, приема ожидают», — догадалась Наташа. Затем попали в большое очень светлое помещение с огромными окнами, закрытой дверью на балкон и двумя картинами в рамах на стенах. Над столом с потолка свисала яркая красивая керосиновая лампа с высоким стеклом. Окна и балконная дверь были задрапированы длинными, до пола, прозрачными занавесями. В углу стояла кровать с блестящими никелированными шарами на спинках. Напротив — между двумя плюшевыми креслами — письменный стол на фигурных ножках. На столе лежала раскрытая книга, рядом — тетрадь, из чернильницы торчало оставленное там перо. Должно быть, она своим появлением помешала занятиям Петра Ананьевича.

— Что же Иван Герасимович сам не пришел? — спросил он, поворачиваясь к Наташе. — Он ведь, по-моему, собирался?..

— На службу его пригласили нынче, — едва слышно ответила гостья. Ей сделалось ужасно обидно — ее здесь и видеть не желают. Но она тотчас овладела собой и сказала с вызовом: — Вот бумаги для вас. Пожалуйста, возьмите. Побегу. У меня тоже дел довольно.

— Что так спешно? Присядьте хоть на минутку, отдышитесь. Или действительно вовсе нет времени?

— Да, знаете, — теряясь под его взглядом, еще тише ответила она, — некогда. Вырываюсь ведь из дому помочь Нечаевым по хозяйству. Вот и надо хоть что-то успеть. А дядя, как на грех, к вам послал.

— Оказывается, не зря Иван Герасимович так вас превозносит, — улыбнулся Петр Ананьевич. — Вижу, без вашей помощи им в самом деле было бы несладко. Что же, не стану задерживать. Спасибо за документы.

Он проводил ее до двери. Она шла впереди, чувствуя затылком его чуть снисходительный, как ей казалось, взгляд и жалея о том, что обнаружила нетерпение. Теперь ужасно хотелось возвратиться в светлую комнату с длинными занавесями, похожими на шлейфы придворных дам, плюшевыми креслами и письменным столом на фигурных ножках. Так хотелось, чтобы Петр Ананьевич еще раз предложил посидеть у него! Но он молча дошел до двери, распахнул ее и только здесь проговорил:

— Очень рад был видеть вас у себя. Всего доброго, Наташа.

На улице она едва не заплакала от досады.

После того случая у нее словно бы не было повода вспоминать о Петре Ананьевиче и надеяться на продолжение знакомства. Но судьбе, как видно, было угодно распорядиться иначе. У дяди Ивана случились какие-то сложности с получением пособия, и он попросил Наташу разыскать Красикова, переселившегося к тому времени в Петербург. Не отдавая еще себе отчета в том, обрадовала или испугала ее дядина просьба, она поспешно согласилась, хотя понимала: придется просить столоначальника об освобождении на день от должности и потратить порядочно времени на поиски адвоката.

Как выяснилось, он снимал квартиру на четвертом этаже дома номер восемь по Шпалерной. По лестнице Наташа поднималась быстро, словно бы боялась утратить решимость и повернуть обратно. Она ни минуты не сомневалась, что Петр Ананьевич встретит ее холодно, видя в ней надоедливую и бесцеремонную барышню…

К двери была прибита маленькая металлическая табличка: «Пом. прис. поверенного П. А. Красиков». Чуть выше и левее белела кнопка электрического звонка. Наташа прислушалась — в квартире было тихо.

Она робко коснулась пальцем белой кнопки. За дверью зазвенело резво и весело. Наташа отняла палец — звон пропал. Минуту спустя послышались быстрые легкие шаги. Мужской голос спросил:

— Кто там? — добавил: — Я сегодня не принимаю, болен.

— Петр Ананьевич, — громко заявила о себе Наташа, — это от Ивана Герасимовича Нечаева, из Озерков…

— Неужели Наташа? — послышалось из-за двери, и тотчас она увидела перед собой Петра Ананьевича.

На шее у него белел компресс, глаза были красными. Подпоясанный стеганый халат открывал на груди байковую сорочку, на ногах были домашние мягкие туфли. Лоб слегка поблескивал от испарины. Наташе вдруг показалось, что он пошатывается.

— Зачем вы встали? — Она удивилась внезапно прозвучавшей в ее тоне властности. — Больному лежать полагается.

— Полагается, — согласился он, отступая в сторонку и пропуская ее в квартиру. — Да вот прийти человек должен по важному делу.

— У больного не может быть никаких важных дел. — Сердце ей подсказало, что он сейчас ужасно одинок и ему приятна ее забота. — Ложитесь, я у вас побуду. Никого не впущу.

— Невозможно это, Наташенька.

— Почему невозможно? Мне у вас остаться невозможно?

— Нет, нет, не то… Напротив… если вам не в тягость… Невозможно никого ко мне не допускать. С тем человеком встретиться мне совершенно необходимо. Это намного важнее моего выздоровления.

— Хорошо, того пущу.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР ИЛЬЕ надрывало сердце. Он ожидал найти родителей в скромных условиях, но был потрясен этим логовом из трех темных каморок с земляным полом и с незастекленными окнами, смотрящими в пустынный двор позади Калье де Аточа.В честь возвращения

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1. «НАС ЕЩЕ СУДЬБЫ БЕЗВЕСТНЫЕ ЖДУТ» Позади — неповторимый год семнадцатый. Впереди — новый год и новый этап борьбы. Новый этап самой жизни. Ибо что такое жизнь без борьбы?При всей живости своего воображения Иосиф Михайлович даже представить себе не может,

Часть вторая

Часть вторая Раздел VI Основные принципы социал-христианства Борьба в современном мире не определяется и не исчерпывается только экономическими интересами социальных классов, она гораздо шире и глубже; это решительное столкновение двух противоположных концепций

Часть вторая

Часть вторая В прошлом номере журнала была опубликована первая часть статьи, посвящённая деятельности династии известных немецких оружейников – Шмайссеров, охватывающая период до начала 30-х годов прошлого века. Сегодня – продолжение рассказа.В начале 1930-х гг. Хуго

Часть вторая

Часть вторая Мама решила написать воспоминания о переходе через линию фронта по просьбе друзей. Один из них — младший брат Ивана Беденка — был особенно настойчив. Я уже учился во ВГИКе и помню, как мама написала мне, что чувствует недомогание, но что времени на врачей

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть первая

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть

Поверенный в делах

Поверенный в делах Через несколько дней после того, как отправили урны с прахом Константина Александровича, Раи Михайловны, Лиона Тройницкого, Сергея Савина-Лазарева и Юрия Вдовина в Москву, из Москвы прилетел бывший советник Уманского Василий Павлович Яновский уже в

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Судьба с колыбели воспитала меня Дон-Кихотом в деле любви, страстной любви к России. Жить для нее, отдать ей все до последней капли крови, — это руководит всею моею деятельностью. Ф. В. Чижов Глава первая УТРАТА На Украине Чижов долгое время не мог прийти в

2. Поверенный в делах СССР

2. Поверенный в делах СССР 15 января 1945 года примерно за час до обеденного перерыва Нина Ивановна пригласила меня в кабинет посла. – Послезавтра я вылетаю в Москву, – без предисловий начал свое незаурядное сообщение Громыко. – На время моего отсутствия вы по указанию