Глава VI «КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ!»

Глава VI

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ!»

Окна кабинета Демьяна Бедного смотрят в Александровский сад. Стены уставлены книжными шкафами, полками. Среди них же примощен диван. Возле стола, кроме рабочего кресла, несколько мягких, для друзей. Маленький столик для пишущей машинки. Корзина для бумаг.

С утра Демьян садится за работу. «Каждый день, каждый день!» — как он подчеркивает в стихах «О писательском труде». Без пропусков. Пишет, переписывает, рвет, бросает в корзину… Он не рассматривает этот процесс как нечто примечательное. Все неудачное — вон! Черновой труд Демьяна известен лишь домашним. В редакцию приходят аккуратнейшие рукописи. Ни помарочки. Ни пятнышка. А между тем первый экземпляр при абсолютно четком почерке Демьяна бывал крайне неразборчив: слова искажены, иногда недописаны; некоторые обозначены одной-двумя буквами — что-то вроде шифра, своеобразной «стенографии».

Демьян любит прозаизмы, древние народные раритеты, колкие словообразования. Играет этими словами, каламбурит, прибегает к неожиданному гротеску, переходам от серьезного к смешному, от важного к пустякам. Каждое сомнительное слово повернуто так и этак, попробовано на слух, сверено со словарями, обсуждено с… самим собой. И лишь тогда внесено в окончательный вариант либо брошено в корзину.

Чем проще стих, тем требовательней приходится быть к себе поэту. С обиходной речью нужна особенно большая работа. Самое, казалось бы, убогое словцо, умело обыгранное, вставленное в единственно подходящую ему оправу, начнет сверкать ярче изысканного. Это ювелирный труд. Демьян сердился на литераторов, считавших, что пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде» стоит ниже других созданий гения, и уверял, что народность этого гения отражена в «Сказке» в полной мере. Не играючись писано, как полагали неискушенные читатели «безыскусной» «Сказки». Далеко идут ее корни!..

Не так просто написать и обыкновенный «раешник», в чем Демьян, что называется, «собаку съел». О том, как труден этот «простенький» жанр, он пишет одному из попытавших в нем свои силы автору так:

«…Фельетон для «Правды» слаб, да и вообще слаб. «Метко» и «плетка» — не рифмы.

Размер «раешки» очень труден и лукав. Необходимо сначала утвердиться в канонических ритмах, а потом уже рисковать на вольный будто бы размер».

Чтобы сложить стих «попроще», Демьян часто углубляется в толщи истории, этнографии, глубокие слои русской народной речи. А потому на полках, на столе, даже иногда на соседнем подоконнике — тьма словарей и справочников. Здесь можно увидеть толковые. Орфографические. Стилистические. Синонимические. Корнесловы. Русские. Иностранные. Всевозможных форматов и изданий. Это одна из страстей Демьяна, цветы его книжного сада, любовно ухоженного, радующего глаз и постоянно пополняемого новыми, невиданными экземплярами. Действительно, некоторые из них, особенно старинные, способны произвести эстетическое впечатление даже на неискушенного человека: приятно подержать в руках кожаный, тисненный золотом переплет. Демьяну знакомы «в лицо» целые страницы. Он знает, где что найти, и быстрота его обращения со словарями феноменальна: не «копается», а достает нужный том и нужное слово в мгновение ока.

Еще удивительнее его обращение с газетами. Если Демьян отсутствовал несколько дней, в кабинете вырастают не стопки, не пачки — горы. Вся центральная печать; когда появятся многотиражки — и они сюда придут. Провинциальные газеты — обязательно. И еще белогвардейские листки да несколько иностранных. Не всякий читатель поглотит такую уйму за несколько дней. А для Демьяна газеты — утренняя зарядка профессионального гимнаста. Над газетами он расправляет мускулы, набирает силы для ударов, укрепляет веру в свои идеалы, находит новые возможности борьбы за них. Встреча с грудами газет — праздник. Радость неизведанного путешествия. И работа — как всякий путь.

Он отправляется в этот путь вооруженным: карандаш, ножницы, клей, кисточка… Дело идет шумно. Над столом шуршат листы, взметываются, реют вокруг — ему нравится и этот шум. Жадно смотрит каждую полосу. Ценит не только что напечатано, но и как напечатано; как сверстано; каким шрифтом набрано. Работу выпускающего он считает художественной.

— Плохой выпускающий может убить материал, а может подать в лучшем виде, — утверждает Демьян, потому что сам знает игру разбивки шрифтов, их компактность, «глазастость», красоту и выразительность газетных шапок.

Однако и из самых невыразительных, неприглядных и утомительно однообразных полос Демьян с удовольствием вытащит интересные строчки. Ни безграмотность, ни слепые, непропечатанные тексты не испортят ему аппетита. Единственное попутное занятие — глубокие затяжки табачком. И еще — с некоторых пор — утоление жажды. В кабинете появился большой графин и стакан вместимостью с пивную кружку. Демьян на секунду отрывается от газеты или рукописи, чтобы не перелить воду через край.

…Жажда растет при удаче. От неудач; при срочных заказах. Из-за утомления. Демьян пока не задумывается над тем, что эта жажда означает. Не задумывается и над тем, что с годами все больше тучнеет. И молодой был «детина в шесть пудов весом». Перешагнул за сорок — писал: «Беда с моей грузной внешностью — только сел в трамвай, слышу смешок ехидный: «Хе-хе! Дяденька солидный!» Да что смешок! Поэт сущую правду сказал воришкам, стянувшим его портфель: его действительно принимали за буржуя, за нэпмана. Приехав в Пермь в уже далеком двадцать первом году, он был схвачен на улице комсомольцами. Стоял холодный январский вечер. Молодежь таскала из Камы бревна для школы, больницы, типографии — и вдруг навстречу полный, хорошо одетый человек: шуба, шапка, валенки, да еще задирается.

— Пролетарий борется с топливным кризисом! — улыбкой приветствовал прохожий комсомольцев.

В ответ один из них вытащил из кармана наган и без дальних слов приказал:

— Берись за веревку и тащи с нами! А потом пойдешь в ЧК.

Ребята поддержали инициативу. Сразу видно, что беглый буржуй!

— Пусть поработает, а после отправим куда надо.

«Беглый буржуй» впрягся в лямку и потянул бревна в типографию на окраину города. Ему повезло: на середине пути встретился врач, попросивший дать топливо прежде Александровской больнице, что была поближе. Туда как раз только привезли раненых…

Только когда комсомолия привела «этого типа» в ЧК с просьбой проверить документы и они были предъявлены, ребята пораскрывали рты. На стене ЧК висел плакат Демьяна Бедного, а он стоял перед ним, скинув шубу и шапку: «В помещении было холодно, а с него шел пар…» — рассказывали участники этой операции.

Извинений Демьян не принял. Посмеялся и спросил: «Нет ли одежды полегче? В типографию-то надо бревна оттащить?» Еще бы! Печатался первый номер комсомольской газеты «На смену!». В шесть часов утра со свежим номером газеты Демьян вместе с ребятами покинул типографию.

Еще через два года, когда поэт гостил на Балтфлоте, ему надумали шить робу. Портные намучились. Еле выкроили из двух больших одну для почетного моряка. А теперь? Прошли еще годы, и после признаний: «И я был юношей, теперь — гиппопотам…» — последовали еще менее лестные самохарактеристики. Он видит себя уже «асимметричным бегемотом». Что удивительного? Сытно поесть никогда не отказчик, и всегда готов в этом признаться. Вообще Демьян не стеснялся рассказывать о себе. Он пользовался собою как зеркалом, в котором отражалось то, что могло иметь общий интерес, но благодаря такому «отражению» приобретало необыкновенную, чисто житейскую яркость.

Не закрыты перед читателем и двери его собственного дома. Демьян давно представил свою семью. Когда-то «вдохновленный» входящими в быт сокращениями, среди которых были такие великолепные образчики, как «Всечеквалап» (Всероссийская комиссия по валенкам и лаптям) или не расшифрованное им «Калковпехкраскур», поэт сообщил: «Я в новый стиль вхожу… и тещу я зову «товарищ запипу» (заведующая питательным пунктом)… «Семья моя — «колхоз», столовая — «компрод»… и многочисленный колхозный мой народ за стол садится коллективно».

Не закрывает он за собой и всех других дверей, куда ни пойдет. Явился в редакцию и слышит… пусть слышит и читатель!

«Друг — Демьян, войди в границы!

Снова стих на три страницы!

Покороче, брат, нельзя ли?»

Мне в редакции сказали:

«Ты б — на прежнюю дорожку:

Обо всем бы понемножку,

С сердцем,

С перцем,

Метко,

Едко,

Как писал ты, брат, нередко

В боевую нашу пору…

…Звонко пели стрелы-строки

И впивались, словно осы,

В злободневные вопросы!»

И ответил я уныло:

«Это — было…»

Отчего не признаться в неудаче? Зато он не постесняется и похвалиться. Не обязательно собой. Вообще — всякой удачей. Например, таким счастьем, как «поимка» единственного экземпляра старой книги:

Книжка оказалась редчайшим явлением.

Сомневались даже в бытии ее таинственном.

Обреталась она в экземпляре единственном.

Я поймал за хвост эту редкую птицу.

— Дорогонько мне эта поимка досталась! —

Когда птица уже улететь собралась

За границу!

За сто монет!

За сто монет!

Торгаши советские ее продавали!

Умно ли это?

Нет!

Культурно ли?

Нет!

Речь идет о впервые изданном в России при Петре I Эзопе, и Демьян не может успокоиться: «…заграничный книжный агент загребет нашу книжную редкость в момент… Глядь, наш культурный фонд под ударом: за границу уходит не игральная кость, не аршинный чубук, не точеная фига… редчайшая книга, драгоценная книга, шаткий мостик — но мостик! — от веры к уму!» Со всей библиофильской страстью поэт напускается на Наркомпрос, Наркомфин, на главную московскую библиотеку, называвшуюся еще тогда Румянцевской:

Нам иной

Стариной

— Да еще как живем мы не очень зажиточно —

Пренебрегать даже очень убыточно.

Нас гнетут темнота и нужда,

Мы не вышли еще из культурного детства.

И поистине только тупая балда

Может брякнуть, что мы отреклись навсегда

От всего, от хорошего даже, наследства.

Стихи названы: «Трудно с этим мириться».

А вот удача, как будто ничем не омраченная: в старой книге случайно обнаружены неизвестные строки Некрасова! Немедленно поздравить всех, всех, всех!.. Лишь после оказалось, что произошла ошибка…

Конечно, не каждая радость и огорчения библиофильства доводятся до общего сведения. Значительная часть остается в кругу друзей и становится известна благодаря им. Сохранилось письмо к старому ленинградскому книжнику — Шилову, в котором Демьян запрашивает, не попадался ли ему перевод с французского 1789 года — «Описание вши», и попутно делится радостью: «Вчера приобрел за три рубля «Позорище странных и смешных обрядов», очень хороший экземпляр. Для моей библиотеки взял я потому, что на нем оказалась собственноручная отметка владельца книги. Кого бы Вы думали? Кондрата Рылеева! Декабриста! Вот что он читал… Поглядывайте, Федор Григорьевич, на надписи, попадется еще Рылеев — возьму. Но это очень редкий случай».

Занятной историей поделился артист Смирнов-Сокольский, собравший уникальную библиотеку и написавший интереснейшую книгу — «Рассказы о книгах». Познакомился артист с поэтом еще на фронте, а потом делал первые шаги в книжном собирательстве под руководством Демьяна. Пришел как-то вечером посоветоваться: стоит ли купить прижизненное издание Радищева? «Житие Ушакова»? Пожаловался, что дорого просят, а ведь все же — это не знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву»!

Штурман Смирнова-Сокольского в плавании по книжным морям не дал никакого ответа, а тот не обратил внимания, что разговор скользнул в сторону…

На следующее утро Демьян с восьми утра дежурил возле названного Сокольским магазина…

— Помилуйте! — пробовал укорять поэта артист, за ночь все же надумавший взять книгу.

И получил ответ:

— Может быть, это некрасиво и неэтично — пожалуйста! Но собиратель, который смеет советоваться, взять или не взять ему такую книгу, не имеет права обладать ею! Можно не знать многого, но не знать, что каждое прижизненное издание Радищева — золото, — это значит не знать ничего! Собирай марки! Коллекционируй подштанники великих людей, но не смей думать о книгах!

Рассказ Смирнова-Сокольского интересен и дальше. Через несколько лет к нему раздался звонок:

— Слушай, «знаменитый библиофил», нет ли у тебя случайно книжки «Фемида» тысяча восемьсот двадцать седьмого года?

Я затаил дыхание. Как?.. Я видел эту книгу у самого Демьяна на полках, а он ее разыскивает? Он, считающий незнание книг собственной библиотеки самым смертным грехом на земле? Ну, сейчас грянет бой!..

Дипломатично ответил, что сию минуту приеду. Приехал с вопросом:

— А разве у вас, Ефим Алексеевич, нет этой книги?

— Да нет, понимаешь ли. Ищу ее лет десять — ну, не попадается, да и только! Книжка-то чепуховая, а вот нужна. У тебя-то она есть?

— У меня, Ефим Алексеевич, ее нет, но у одного моего знакомого собирателя она имеется. Собиратель, правда, чудной: книг насобрал уйму и даже не знает, какие у него есть, каких нет…

— Кто это безграмотное чудовище?

— Да вы его знаете, Ефим Алексеевич! Это известный поэт Демьян Бедный. Книга у него дома, в четвертом шкафу, на второй полке, а он, видите ли, ее десять лет у других разыскивает…

Пауза была тяжелая, как камень. Демьян молча открыл несгораемый шкаф, в котором у него хранились наиболее редкие книги, достал радищевское «Житие Ушакова», сел за стол, раскрыл книгу и, вынув самопишущее перо, все еще молча, написал на обратной стороне переплета:

«Уступаю Смирнову-Сокольскому с кровью сердца! Демьян Бедный». Он уступил с «кровью сердца» то, что ему досталось без всякого труда! Всего лишь изменил утренний распорядок. Но разве это жертва для человека, который мог проехать и триста и шестьсот километров оттого, что прослышал: где-то в глуши вынырнули, продаются редкие книги!

Если Демьян возвращался с «охоты» довольный — звонил «полный сбор». Друзья созывались, как на пир. Один из них рассказывает:

«…открывается оргия жадных перелистываний, неистовая алчба читания, а Демьян со следами пыли на лбу, взяв драгоценный томик и ревниво накрыв его ладонью, рокочет львиным своим басом: «Вот тут скрыт замечательный оборот для одной моей темы…»

…«Одной моей темы»! Их было едва ли не больше, чем книг на загруженных до потолка полках. В предисловии к начатому в 1925 году изданию Собрания сочинений Демьяна беглое перечисление тем одной лишь дореволюционной поры занимает шестнадцать строк. Через два года Демьян пополнил список таким перечнем:

«О хлебозаготовках, о подпольных антипартийных листовках, о борьбе за культуру, о пьяницах, пьющих все, даже политуру, о поповском дурмане, о нэпманском кармане, о торговом секторе, о фининспекторе, о Госплане, об индустриализации, о московской канализации, о косности мужика, о твердом знаке, о коверканье русского языка, о языколомном «кромекаке», об автомобилях и о волах, о китайских делах, о Чемберлене и ему подобных, о русских белогвардейцах злобных».

Поистине, как сказано в начале этого перечня, «Будь я о семи головах, и тех оказалось бы мало…», чтобы создать ту энциклопедию начальной советской поры, какая с живостью глядит со страниц собрания его сочинений. Еще через год Демьян подновит список: «Электрификация, тракторизация, индустриализация, программы, планы, сметы, перевыборы в Советы, просчеты, недочеты, искажения, дискуссионные сражения, а вообще — достижения!»

По своей привычке поэт старается проникнуть всюду. Пишет много, «каждый день, каждый день», хотя то и дело сознается, вздыхает: постарел! Часто оглядывается назад, вспоминает года молодые… Вот уже и «Правде» пятнадцать лет:

Да, вспомнить есть о чем и есть чем похвалиться.

В каких превратностях прошли пятнадцать лет!

Какие крепости успели развалиться!

Каких людей уж больше нет!

Демьян говорит о том, что «Воспоминания острей, и глубока печаль о выбывших героях славной были» — ведь нет в живых Фрунзе, Дзержинского… Но поэт подбадривает себя: «На свитках памяти моей — нет, нет! — пока не наросло еще архивной пыли!»

Уж какая «архивная пыль», когда: «Скворцов-Степанов мне звонит, Иван Иваныч мне бубнит, редактор-друг меня торопит».

В то же время с удачами начали чередоваться неудачи. Иногда срочно написанное оказывалось лучше сделанного без поспешности. Может быть, потому, что жизнь этого своеобразного поэта сложилась в газетном бою, душа его навсегда осталась отданной газете. Демьян остро чувствовал пульс газетной работы, любил свою зависимость от нее, как и самую стихию торопливости.

Друг Демьяна профессор Александр Владимирович Ефремин оставил буквально хронометрическую запись о том, как был написан фельетон «Мистеру Чемберлену мед заместо хрену», который вызвал бурю смеха, тьму восторженных писем:

«Нота британского правительства от 23 февраля 1927 года была получена в редакции «Известий» 24-го. В три часа пополудни этого дня редактор позвонил Демьяну, сообщил ему о ноте и спросил, будет ли фельетон. Демьян Бедный попросил прислать ему ноту. В пять часов пятнадцать минут сел работать. Написал 4 страницы и, найдя их слабыми, уничтожил. Лег спать. Проснулся в 7 часов вечера, освежил голову под холодным краном и снова сел писать. Через полтора часа, в 8 часов 30 минут, фельетон был закончен и срочно сдан в набор, а утром 25 февраля вся Москва уже восхищалась, почитатели звонили в редакцию».

Между тем давно Демьян получил «строгий докторский наказ», и с каждым годом эти наказы становились все строже. Поэт сознавался между делом читателю, что «одолели всякие хворости» и «нету у конька былой скорости»; «Эхма! Был конь — не знал ремонта, а нынче, что ни год — ремонт!»; «А на душе до чего порой отвратно! Ушла моя молодость безвозвратно!.. Одначе, садись, ребята, в мою тележку. Уж как-нибудь да подвезу!» — шутит Демьян, обращаясь к молодежи. Шутит, но чем дальше, тем яснее понимает, что у молодежи:

…Своя весна, свои живые соловьи,

Своя любовь, свои восторженные вздохи.

Всему есть свой предел, своя пора.

Безжалостно права родная детвора —

Творцы грядущего — могильщики былого.

Живым — живое слово!

И Демьян живет в вечной погоне за живым словом. В вечных поездках: «Как охотник за редким зверем иль птицей, которые не бродят под самой столицей, стремлюсь я «в глушь» за своею добычей:

где — подметишь нелепый обычай,

где — упрешься в бюрократическую стену,

где — нарвешься на дикую сцену,

где — умилишься светлым явлением,

где — поразишься преступлением,

где — обогатишься неслыханным словцом,

где — столкнешься с интересным лицом».

Требовательно спрашивает поэт накануне юбилея Октября: «Десятилетье» у двора, а все ль красно — не надо краше?» Много работает в юбилейном году. Праздник праздником, а Демьян предупреждает: «Есть — незачем таить — у нас одна черта: мы агитировать горазды… Агитка! Долго ли нам превратить ее в особый род советской пытки? Из необычных наших зол всех злей — крикливый пересол». Замечая, что он и сам мастер агитки, Демьян, однако, говорит:

Попы — и те звонят в положенные дни,

Наш красный агитзвон хорош — но до предела.

Не Ильича ль завет: «Поменьше — трескотни,

Побольше — дела!»

Об Ильиче — ни о ком другом — Демьян говорит постоянно. Для этого ему не нужно повода. Иногда внесет в заголовок название ленинской статьи — «Лучше меньше, да лучше», иногда использует даже такую тему, как изъятие некоторых «опасных» книг за границей: «На книгах Ленина там власти так ожглись, что в страхе дуют… на Мольера!»

И еще одна тема трогает всегда Демьяна. В праздник и в будни. Без особого повода. Вот случай, находка:

День был удачный такой.

На шумной Тверской

«У Елисеева»

(Магазин. Знают все его.

В ярких окнах жратва и питье)

Я нашел записную книжку ее,

Героини моей неожиданной, новой,

Маруси Петровой.

Любовно рассмотрел свою находку Демьян. Ему рисуется портрет замечательной девушки, комсомолки. (Адрес: Мертвый, 10, комната 3. Райком.) Полудетским почерком (попалась и ошибочка) переписаны стихи. Составлен список книг, что надо прочесть: «Вот что читает Маруся Петрова. Пища здорова?» Здесь же конспект по изучению винтовки. Список частей оканчивается деталью: боевой выбрасыватель. Эта деталь и дает название стихотворению, хотя… «главное, что Маруся Петрова детски мила (книжечку с зеркальцем приобрела!), но идейно сурова». И Демьян завершает стихи:

Ранним вечером марта второго,

Умиленный до слез,

Ее имя впервые я произнес:

Маруся Петрова!

— Маруся, при всех тебе отдаю

«Записную книжку» твою!

Стихотворение сопровождала сноска: «Книжку можно получить обратно в редакции «Правды», у М. И. Ульяновой».

Но все-таки значительных произведений, ярких удач стало меньше. И тому есть, помимо прочих, серьезная причина: Демьян давно болен. Обнаружено, наконец, почему его одолевает жажда, чрезмерная полнота. Диагностирован диабет в тучной форме.

Теперь часто стихи пишутся не дома — на лечении. Крым или Сочи вызывают одну оценку: «…хорошо здесь, безусловно, но я не люблю скучать». В то же время Демьян сознается, что «…сдал против прошлого года», что голова — особенно в первые дни — «как не своя». Вот «написал пять шутливых стихотворений-писем — Сталину, Бухарину, Марье Ильиничне, Скворцову и Шибанову — и уже устал». На стихи, как он сообщает, «тянет», но он «остерегается втягиваться в серьезную работу, чтобы не повредить лечению». (Одно хорошо. На обратном пути можно заехать на Днепрострой, задержаться в Харькове.) А результаты лечения пока незначительны.

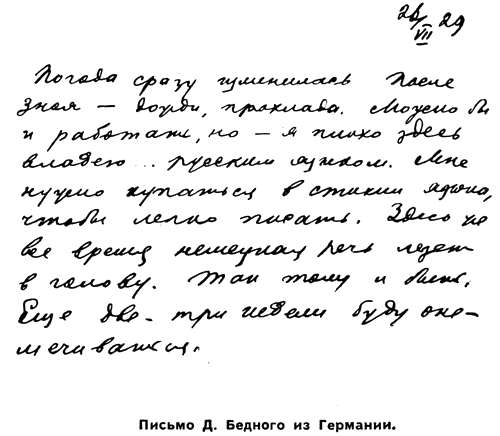

Осенью 1928 года Демьяна впервые отправляют в «капитальный ремонт» — в Германию. Там большой опыт борьбы с этой болезнью. В 1929 году — вторично, и на более длительный срок.

От этих поездок сохранилось несколько писем, до сих пор не опубликованных; они позволят кое-что узнать о том, как чувствовал себя поэт вдали от Родины.

В общем оценка немецкому курорту дана такая же, как и домашнему: бездельная жизнь этому человеку никак не по нутру. «…Никаких хлопот! Почитал, поспал, погулял, почитал, заснул, проснулся — и опять то же…» Настроение делается «райским», как только он «предается сладким мечтам», вычисляя день возвращения. Иногда намекает, что «подумаю, подумаю, да и…» — ставит многоточие, из которого явствует, что очень хочет сбежать раньше срока.

А ведь он не на больничном режиме: ходит по книжным лавкам, по городу. Гуляет в так называемом «Пальмовом саду». Много читает, в том числе и свои, родные газеты. Но что проку, если нельзя откликнуться, вмешаться?

«…В «Пальменхартене»… все — то же, на том же месте, и даже скворец знакомый, черный, жирный, по траве прохаживается и говорит: «Гутен абенд!..» Поскучал я — и домой!»

По всему видно, что на чужбине ему очень тоскливо. Тоскливо настолько, что даже обижается: почему дети не пишут? «Я могу обидеться на такое пренебрежение ко мне… Замуж вы там, что ли, все вышли? Ну, так сыновья неженатые могут две строчки написать: «Папа, здравствуй, как твое здоровье? До свидания!..»

«…В десятом часу утра сегодня пошел я туда, где открытие съезда Антиимпериалистической лиги…

Прослушал я выступление китайца. Хорошо говорил. А переводил его другой китаец на немецкий еще лучше. Наш оратор был средний, что называется. А переводить его кто-то начал так, что я с досады плюнул и ушел.

Заметь, ни много ни мало пройдет времени, года три, — и уламывать меня будут, чтобы я в Германию ехал на тот или другой съезд, потому что говорить я буду не по-русски, а по-немецки, и уж говорить буду… Весь зал у меня будет по полу кататься. По ораторской части мы, несомненно, опередили немцев здорово. А при моей манере говорить…

Словом, поживем — увидим.

Меня просто забавляет эта возможность — ораторствовать по-немецки. У каждого свои странности. Пусть это будет моей странностью, моим чудачеством. Поучительным для многих.

Сокращаю я тоскливые минуты обильным чтением. Запоем читаю. И чертовски хочется писать. И наверное, уже засел бы, будь у меня пишущая машинка. Надо было взять свою, не велика тяжесть. Дурак я, что не взял… В самом деле, как же это я буду без машинки?

…Никому ни одной строчки не писал отсюда. Пускай никто не обижается. Будь машинка — другое дело. А так — не люблю писать, устает рука, мысли рассеиваются… Почерк мой стал прескверным, и трудно мне писать. Привык машинкой орудовать».

И все-таки он сел работать. Тут-то оказалось, что дело вовсе не в пишущей машинке!.. «Ничего, ничего не получается!» — писал он когда-то в отчаянии с фронта империалистической войны. Но тогда он сравнительно легко оседлал своего конька, и работа пошла, да весьма успешно. Теперь это не удалось. Демьян сделал неожиданное для самого себя открытие, притом принципиальное, способное пролить свет на неудачи некоторых русских писателей, оказавшихся в эмиграции:

«Можно бы и работать, но я плохо здесь владею… русским языком. Мне нужно купаться в стихии языка, чтобы легко писать».

К его величайшей досаде, как раз в это время немецкие газеты сообщили о советско-китайском конфликте на КВЖД:

«Вы там… без меня развоевались с Китаем. Ну, ну! Хорошенькие темки остались без моего рукоприкладства!

Кое-кто, пожалуй, из неосведомленных людей удивится: что же это сякой-растакой я то есть ни словечком не отозвался. И нетрудно будет догадаться, что меня нетути, что я очень далеко».

Из этого же написанного 19 июля 1929 года письма ясно, что жена поэта должна была побывать по его делам у Сталина, так как далее Демьян пишет:

«Предполагаю, что в этой суматохе хозяину было не до тебя. Но он, конечно, 20-го никуда не уедет, до разрешения конфликта; пройдет время, и ты еще успеешь сунуться к нему… Но учти, что дела мои узкие-преузкие… Подумай лучше 10 раз, стоит ли вообще в такую пору свои личные интересы ставить на одну доску с другими».

Наконец тягостное, почти полугодовое лечение в Германии закончено. Уже осень. Домой, домой!..

Год скоро кончается. Было написано немало. Но надо наверстать упущенное. И когда приходит просьба от командования Особой дальневосточной армии о создании песни о ее победе, Демьян наверстывает. Как в прежнюю пору, задорная песня «Нас побить, побить хотели» облетает все концы страны, звучит на праздниках и демонстрациях. Есть еще у Демьяна Бедного порох в пороховницах!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 4, в которой рассказывается о том, как меня каждый день в течение года бьют по морде

Глава 4, в которой рассказывается о том, как меня каждый день в течение года бьют по морде Моя работа в «Пентхаусе» изначально должна была стать испытательным сроком перед вступлением в должность выпускающего редактора, но Фил отдал это место Дэвиду Шмидту. Может быть, так

Галатея оживает каждый день

Галатея оживает каждый день Эллинам в наш трудный и хлопотливый век не повезло. За множеством неотложных дел и технических новинок их вовсе забыли, как и несравненное творение их — мифы. В наших школах о греческих мифах много лет даже и не упоминалось, да и не только в

У меня каждый день что-то случается

У меня каждый день что-то случается 14 августа 1998 года. Атлантический океан10:00. Беда не ходит одна, как говорят в народе. У меня каждый день что-то случается. Сейчас отказал GPS-навигатор. Не ловит координаты. Почему? Или не хватает питания, или я долго не включал, и он

«Каждый день, как душистый подарок под нашим окном…»

«Каждый день, как душистый подарок под нашим окном…» Каждый день, как душистый подарок под нашим окном: Дальний бор над водой. Затерявшийся в зелени дом. Тихий шорох весла. Уходящая мимо дорога. И за гранями верст, обессилев, стихает

«Я каждый день приветствую зарю…»

«Я каждый день приветствую зарю…» Я каждый день приветствую зарю, Я вслушиваюсь в музыку земную, Смотрю на звезды, с Музой говорю И женщину любимую ревную. Пусть иногда мне больно и темно, Я счастлив, что в зеленом мире этом Мне было в первый майский день дано Родиться

М. М. Кукуеву («Где питанья каждый день…»)

М. М. Кукуеву («Где питанья каждый день…») Где питанья каждый день Разрешаются вопросы, Ты скитаешься как тень, Подбирая все отбросы. Безалаберный Кукуй, Мы с тобой не малолетки, Для чего ж ты, растолкуй, Ешь обглодки и объедки? От картошки кожура, Рыбий хвост и хлеба

«Каждый день неповторим…»

«Каждый день неповторим…» Каждый день неповторим — Не вернёшь былого. Много мы в себе таим Доброго и злого. Отчего душа болит? В чём залог недуга? Каждый сам в себе таит И врага, и друга. Каждый сам в себе несёт Радости и беды, Поражений горький мёд, Сладкий яд

«СЕКС МНЕ НЕОБХОДИМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 1996

«СЕКС МНЕ НЕОБХОДИМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 1996 4 января 1996 г. Четверг. «Соловьевка», палата № 10Если писать «Топор и кортик», надо сесть и записать. Историю эту я много раз рассказывал и помню достаточно подробно. Но почему-то в дневниках нигде нет упоминания о ней, маломальского

Каждый день и всю жизнь

Каждый день и всю жизнь 1Во фронтовых очерках Борзенко есть такой эпизод. В минуту откровения кто-то из командиров спрашивает военного журналиста, с которым только что вышел из боя:— Если бы тебя убили, какие бы ты произнёс последние слова? Журналист, не задумываясь,

Глава 4 Каждый день по розе

Глава 4 Каждый день по розе Так началась наша совместная жизнь. И вот 23 года как мы вместе, уже бабушка с дедушкой. Герман на протяжении уже стольких лет продолжает окружать меня заботой и любовью. Это не значит, что все у нас было безоблачно. Были и бурные выяснения

Каждый день, зимой и летом…

Каждый день, зимой и летом… Мои родители. 1910-е. Бумага, тушь.Каждый день, зимой и летом, отец вставал в шесть утра и шел в синагогу.Помянув непременной молитвой покойных родственников, он возвращался домой, ставил самовар, пил чай и уходил на работу.Работа у него была

Каждый день — новое солнце…

Каждый день — новое солнце… Эльза плохо себя чувствовала, а потому в этот вечер оставила его одного. Оставшись наедине с окружающим миром, он остался с природой один на один. Яркое солнышко, утром молодое и жизнерадостное, светившее днем так, что всем становилось

ЧАСТЬ I. Это происходит каждый день

ЧАСТЬ I. Это происходит каждый день

1983 год, «Каждый день твой»

1983 год, «Каждый день твой» Наша гастрольная жизнь уже катила по привычному маршруту, почти не удивляя. Все обзавелись семьями, появились дети. Ловлю себя на мысли: что же дальше? Неужели кончилось то чувство новизны, желания поразить, во что бы то ни стало, публику? За собой

Каждый день как последний

Каждый день как последний Все вокруг был прекрасным — и солнечные лучи на черепичных крышах, и высокое чистое небо, и прозрачный воздух, и беззаботное щебетание идущей рядом Памелы. Джим с какой-то необъяснимой нежностью и тоской вглядывался во все, что его окружало.