2. «Мне отмщение и Аз воздам»

2. «Мне отмщение и Аз воздам»

Жёлтый пар петербургской зимы,

Жёлтый снег, облипающий плиты…

Облик имперской столицы — и величественной, и призрачной, и мощной, и равнодушной к отдельной человеческой судьбе — не раз вставал со страниц русских классиков — Пушкина, Гоголя, Достоевского… В стихотворении «Петербург» Иннокентия Анненского образ города, со всей его историей, сжимается в несколько строф. В двух строчках, с «жёлтым паром» и «жёлтым снегом», явлена петербургская оттепель, какой бывает она в марте.

С Северной столицей у Рахманинова отношения всегда складывались непростые. Недавнее исполнение «Пляски женщин» из «Алеко» прошло незамеченным. Теперь та же участь ждала «Утёс». Исполнялся он в беляевском концерте. Название этих концертов имело свою историю.

Митрофан Петрович Беляев был не просто лесопромышленником. За внешним образом — крупный, бородатый, с размашистыми купеческими повадками — скрывался ценитель искусств, прекрасно образованный человек. Противоположные черты легко совмещались в нём: щедрость и умение считать деньги, вспыльчивость и приветливость. А ещё — страсть к картам и любовь к музыке. Последняя пронизала всю жизнь Митрофана Петровича. Домашнее музицирование приносило ему неизъяснимое наслаждение. Был он дилетант, играл на альте. Для ансамбля приглашал к себе домой и любителей, и профессионалов. Дом мецената наполнился музыкантами, в том числе и весьма известными: Римский-Корсаков, Лядов, Глазунов… Так появились «беляевские пятницы», а следом и концерты. Из москвичей только Скрябин сумел привлечь и пристальное внимание беляевского кружка, и отеческую привязанность самого Беляева. К музыке Рахманинова питерцы относились насторожённо, как к «чужой».

20 января вместе с «Утёсом» прозвучали сочинения авторов давно признанных: Третья симфония Корсакова, «Персидские песни» Рубинштейна, романсы Кюи, увертюра Бородина из «Князя Игоря». Была и новинка — «Кавказские эскизы» Ипполитова-Иванова. И как должен был композитор чувствовать себя на концерте, если в зале — твои знакомые, сёстры Скалон? И если два номера из экзотичных «Кавказских эскизов» публика требует повторить, а твоё сочинение, некогда восхитившее Чайковского, принимает только лишь со сдержанным уважением?

Не обрадовал и отзыв Кюи[46]. Не зря когда-то знакомые прозвали критика «Едкость». Он любил поиронизировать: «Автор не поскупился на всевозможные оркестровые ухищрения: тут мы слышим и закрытые звуки рогов, и тремоло тарелок, и вагнеровское нарастание звуков, доведённое до дикого рёва…»

Начав «за здравие» («замечательно колоритное, интересное, эффектное произведение, с очень красивыми гармонизациями и ярким до резкого оркестром»), критик кончил «за упокой»: «„Фантазия“ представляет какую-то мозаику, состоит из кусочков без органической связи с собой, автор всё к чему-то ведёт и ни к чему не приводит».

Когда-то нечто подобное — о «кусочках без органической связи» — Цезарь Антонович сказал и о «Борисе Годунове». Оперу Мусоргского, ту, которой суждено было стать знаменитейшей, Кюи назвал «попурриобразной».

«Жёлтый пар петербургской зимы…» Петербург всегда казался москвичам холодным. Душевное тепло можно ощутить только у знакомых или у родственников: Скалонов, Трубниковых, Прибытковых… У последних — крошечная Зоечка, его племянница. Он сажает её на рояль, туда, куда обычно ставят ноты, играет. Она, заворожённая, слушает. А в перерывах они мило, по-детски, болтают. Он так привык к своей маленькой почитательнице, что прозвал её «моя секретаришка».

Но долго в Петербурге оставаться трудно. Первопрестольная — добрее, живее, теплее невской столицы. Здесь — его «дети», Наташа с Соней[47]. Хоть и не свой, но дом.

Сатины снимали жильё близ Арбата, на углу Серебряного и Кривоникольского переулков. Обычный для старой Москвы особнячок. Застеклённая галерея, передняя, дверь в столовую — комнату большую и светлую, где стоял концертный рояль фабрики Шрёдера. Дальше — гостиная, кабинет Александра Александровича. Здесь вечерами собирались старшие. Там же, на нижнем этаже, комнаты Варвары Аркадьевны, комната девочек, Наташи и Сони, комната мальчиков, Саши и Володи. Выше, на антресолях, — три помещения. В одном обитал друг семьи, доктор Григорий Львович Грауэрман, — некогда он был репетитором Саши. Рядом жили, как члены семьи, слуги Сатиных. Выше всех — Рахманинов.

Он любил отдалённые покои. Комната у него просторная, с роялем. Игра не слышна внизу, да и ему самому никто не мешает. Сюда часто наведывался кто-нибудь из друзей — Никита Морозов, Юрий Сахновский, Михаил Слонов. По уходу гостя Рахманинов спускался вниз, поболтать с «детьми». У них частенько бывала и Лёля Крейцер — приходила поиграть с Наташей в четыре руки, а то и просто так. Здесь, у девчонок, можно было расслабиться, припомнить занятные истории из консерваторской жизни. Как-то раз он поведал об одном концерте с Мишей Слоновым. Музыкален был друг на редкость, но голос был негромок, да и диапазон невелик. Однажды Слонов захотел спеть арию из «Князя Игоря» на тон ниже. Смотреть с ним в ноты не хотелось, пообещал, что транспонирует сразу с листа. А на концерте, по рассеянности, тональность не понизил, а повысил… Здесь Рахманинов начинал смеяться. Хохотал заразительно, до слёз. Чуть успокоившись, потирая голову, воскликнул:

— Он меня потом чуть не убил!

Слонов с Сахновским и затянули его на вечера к Гольденвейзеру.

Кружок Александра Борисовича возник как-то сам собой. Сначала к Гольденвейзеру стал захаживать Михаил Букиник, виолончелист. Музицировали, знакомились с неизвестными сочинениями. Позже к ним присоединился органист Фёдор Бубек. Затем — Юлий Энгель, Константин Сараджев, Рейнгольд Глиэр, альтист Пышнов[48]. Приходили те, кого интересовала новая музыка. Одни играли с листа, другие следили по нотам. Однажды нагрянули сюда и друзья Рахманинова, а за ними появился и он сам. Появился — и сразу оказался в центре кружка, невзирая на то что бывал не столь уж часто.

Рахманинов поражал своей музыкальностью и памятью. Гольденвейзер и через десятилетия рассказывал об этом так, словно не мог очнуться от изумления.

…Как-то раз Рахманинов услышал в Петербурге балетную сюиту Глазунова — сначала на репетиции, потом на концерте. У Гольденвейзера по возвращении рассказывал о впечатлении и между делом — исполнил её почти целиком. И как исполнил! — «с виртуозной законченностью, как фортепианную пьесу, которая была им в совершенстве выучена». Помнил Сергей Васильевич и то, что слышал мимоходом, давным-давно. Помнил произведения, с которыми познакомился, лишь пролистав ноты.

Со временем в кружке организовался струнный квартет. Играли с листа. При ошибках, неточностях те, кто сидел с нотами, тут же подавали реплику. Чаще всех — Рахманинов.

Квартет играл слаженно. Когда в их ансамбле появился новичок, сыгранность эта сразу проявилась, и совсем неожиданным образом. Достали только-только изданный квинтет Глазунова. За вторую виолончель сел вновь прибывший, Илья Сац. Молодой человек ещё не привык к столь быстрому чтению с листа, играл без уверенности. Да и квинтет был непростой. Слушатели следили по партитуре. Вдруг звук стал пустым. Музыканты продолжали играть, надеясь, что вторая виолончель поймает, наконец, нужное место. Напряжённость повисла в воздухе. И вдруг раздался жалобный голос Саца:

— Господа, возьмите меня с собой!

Среди хохотавших Рахманинов смеялся особенно заразительно.

Атмосфера квартиры Александра Борисовича сближала музыкантов. После игры сходились за столом, у самовара, разговор переходил от исполненных сочинений к музыкальным новостям и анекдотам.

Иногда Рахманинов приносил и свои рукописи. Его романсы под аккомпанемент автора пел Слонов. Случалось, композитор садился за рояль, играл свою невокальную музыку.

В 1886-м он начал писать струнный квартет. Не под воздействием ли тесного музыкального общения в кружке?

Он уже попробовал себя в этом жанре, написав когда-то два номера. Теперь взялся за новое произведение. И опять сочинил только две части. Одна — вполне традиционная. Другая — «Andante molto sostenuto» — смела до дерзости.

Как часто критика отзывалась о его сочинениях: «вещь несколько затянута». И о трио «Памяти великого художника», и об «Утёсе». Да и сам Рахманинов долго бился с первой симфонией, боясь, что она будет нудноватой. Здесь, в «Andante molto sostenuto», композитор словно намеренно пошёл по самому трудному пути. Сочинение длинное, более пятнадцати минут. Мелодия состоит из однообразных мотивов, ритм — бесконечное повторение одной и той же фигурации. И всё это длится, длится, длится… И нарастание звучности или её стихание, замирание, становятся теми драматическими линиями, которые не отпускают слушателей от себя: «одинаковость» мотивов, помноженная на монотонность ритма и всего звукового движения, завораживает. Заставляет слушать и слушать. Отдельные фразы иногда «всхлипывают», но всё вместе — суровая сдержанность. Общее настроение «Andante» — хмурое, сумрачное. Мрак этот въедается в душу.

Квартета композитор не закончил. Вспоминая знаменитые «монотонные» произведения XX века — «Болеро» Равеля, финал Четвёртой симфонии Шостаковича или некоторые другие его сочинения, — невольно думаешь, что в этом трио Рахманинов во многом предвосхитил музыку XX века. Но, возможно, здесь запечатлелось и другое предчувствие.

Саша Сатин, Сашок, его ровесник. Болен чахоткой. Живёт и лечится в Альпийской долине, в местечке Мерано. Туда, в Италию, в мае 1896 года отправились старшие Сатины: тётя Варя и Александр Александрович. Ещё теплилась надежда на целебный альпийский воздух. Но Мерано пользы не принёс. Сашу перевезли в Фалькенштейн, где расположилась больница для туберкулёзных.

В Ивановке в тот год стояло хорошее лето. С младшими Сатиными, Наташей, Соней, Володей, Рахманинов жил здесь с конца мая. После завтрака уходили в парк. Наташа с Соней — на грядках, их двоюродный брат Серёжа читает вслух газеты. Много и музыкальных разговоров. Днём Наташа отрабатывает свои два часа на рояле. Серёжа с Володей весь день сидят с удочками на пруду. Сидят под открытым небом, бронзовые от загара.

Время текло ровно и безмятежно: май, июнь, июль. Успели все вместе побывать и у Крейцеров в Бобылёвке. Думали возобновить прошлогодние спектакли: ставить водевили, дабы на вырученную сумму закупить книги для местных библиотек. Из Ивановки Наташа зазывает Лёлю Крейцер к себе: без игры с подругой в четыре руки не может принудить себя заниматься. Лёля из Бобылёвки рассказывает о подготовке спектаклей: есть декорации, занавес, роли разучены… Весточка от Наташи поставила крест на всех начинаниях: «Дорогая моя, милая Лёлечка, не сердись и не обижайся на нас; мне, право, так ужасно совестно, что ты так хлопотала обо всём и теперь вдруг нам нельзя приехать. Пожалуйста, Лёлечка, извинись перед артистами».

Беспокойство поселилось в Ивановке. Сашок за границей тоскует, умоляет родителей его забрать. Сатины старшие едут к сыну. Наташа первая отбывает в Москву, надеясь, что всё обойдётся и что с Лёлей они, ещё до занятий в консерватории, успеют хорошо позаниматься. Соня, Володя, Сергей уедут следом, когда в Ивановку прилетит тревожная телеграмма. В живых брата они уже не застанут.

* * *

Сумрачная московская осень и начало зимы отданы композиции. Детские хоры в сопровождении фортепиано ор. 15 сочинялись ещё в 1895-м. К этим произведениям сам Рахманинов позже относился как к неудачным, в одном из писем признался, что столь сложные сочинения «ни одни дети не споют». Но Гутхейль ждал корректур, приходилось поторапливаться, готовить к печати.

Романсы — они станут ор. 14 — начал писать ещё в Ивановке. После смерти Саши работа в Москве всё же пошла. Стихи выбрал не только поэтов общепризнанных: Тютчева. Фета, Алексея Толстого, Кольцова, Апухтина, Надсона, — но и современных: Константина Бальмонта (его перевод Перси Биши Шелли), Николая Минского, Марии Давидовой, любимца многих композиторов Даниила Ратгауза…

Всего труднее писать музыку на «вечные» стихи, они слишком «общеизвестные». Но именно «Весенние воды» Тютчева превратились со временем в самый знаменитый романс из этих двенадцати. Бурное, неостановимое половодье в аккомпанементе и радостное торжество в вокальной партии близки с тем настроением, которое передал поэт:

Весна идёт, весна идёт,

Мы молодой весны гонцы,

Она нас выслала вперёд!..

Остальные романсы — словно схваченные мгновения переживаний: вот она изнывает («Я жду тебя! Терзаясь и любя…»), вот он — разочарован до отчаяния («Давно в любви отрады мало…»), предан ей до самозабвения («Пускай она мне изменит — но я изменником не буду»), вот они — любят («И открыли друг другу, невластные над собою, сердца мы влюблённые…»). Потом она — молча страдает («Но ты грустна; в тебе есть скрытое мученье, в душе твоей звучит какой-то приговор…»), он в отчаянии способен сказать не те слова («Не верь мне, друг, когда в избытке горя я говорю, что разлюбил тебя»), она — уже из мира иного, вечного — по-прежнему любит его: «Живи! Ты должен жить!..»

Сама последовательность произведений в этом опусе — маленькая вокальная драма: она и он, их чувства, их непростые отношения. Есть романсы, где она только лишь холодна («У ней не плакавшие очи…», «В моей душе твой взор холодный то солнце знойное зажёг»). Есть минуты затишья (второй романс, «Здесь еле дышит ветерок…»), есть и бурные «Весенние воды» (второй от конца). Последний, двенадцатый романс написан на риторичного «Пророка» Семёна Надсона. Но внутри всего 14-го опуса его слова звучат по-особенному: в некоторые строчки пробрался отзвук той драмы, мгновения которой запечатлел весь цикл: «Взгляни, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали…»

В опусе 16-м (шесть «Музыкальных моментов» для фортепиано) есть «родственники» романсов. Одни схожи с вокальными пьесами своей напевностью, другие — бурным сопровождением основного голоса. Со временем пьесы станут очень популярны у пианистов. Первый номер подобен раздумью, второй — порывист, встревоженно-неустойчив, как налетевший осенний ветер, третий — траурный, монотонный, в нём словно бы отразились трагические события лета 1896-го. Четвёртый — патетичен и суров.

Композиция «Музыкальных моментов», несомненно, продумана автором. Сначала минор — раздумчивый, «взвихрённый», траурный, взволнованный. Потом мажор. Пятый музыкальный момент — простор, баркарольное пение, спокойное покачивание. Шестой — столь же знаменитый, как и четвёртый, — и фактурой, и неимоверным напором возвращает к образу «Весенних вод».

После осеннего сочинительства главная забота Рахманинова — симфония. Он ещё раз пересматривает своё детище. Танеев ведёт переговоры с Петербургом, торопит исполнение в беляевском концерте. Питерцы в партитуре Рахманинова видят молодую дерзость и заносчивость. Сергей Иванович пытается убедить: «Если Рахманинов и показался Вам, как Вы пишете, самонадеянным, то это может быть приписано сознанию им своего действительно выдающегося композиторского дарования. Дарование это, если ещё и не вполне выказалось в его теперешних сочинениях, то, по моему глубокому убеждению, не замедлит выказаться в последующем». Танеев понимает: композитор — тем более одарённый и талантом, и самомнением — должен слышать свои произведения. Без этого трудно делать новые шаги.

Симфония отдана копиисту, нужно расписать оркестровые партии. Рахманинов ожидает исполнения, в душе нарастает тревога. Часто появляется у Родной. Знакомому обмолвится о своём мучительном состоянии: «нездоров» — и пояснит: «причиной нездоровья был „рассеянный“ образ жизни».

* * *

9 марта Рахманинов едет в Петербург. Его сопровождает Наташа Сатина. За несколько недель до того черкнул письмецо Слонову: «Очень прошу тебя, милый друг Михаил Акимович, зайти без меня посидеть с Родной. Лучше всего в понедельник. Просил об этом и Юрия. Он будет, по крайней мере обещал быть, также у ней в понедельник. Сделай это, пожалуйста, для меня».

Обычный жест заботливого друга? Или — чувствует судьбу? Именно ей, А. Л., Родной, посвятил он свою симфонию.

Северная столица и на этот раз встретила Рахманинова холодно.

Во время репетиции молодой композитор сразу почувствовал неладное. В перерывы подходил к Глазунову, пытался обратить внимание на темпы, на оттенки, но тучный Александр Константинович, казалось, ничего не слышал. Его тревожило совсем другое. Симфония Рахманинова, «Фатум» Чайковского, «Вальс-фантазия» Николая Арцыбушева… Все произведения оркестру неизвестны. За три репетиции выучить все три — задача не из простых. Глазунова вся программа волновала больше, нежели тонкости в сочинении молодого композитора. Он озабочен не тем, чтобы исполнить произведения, но тем, чтобы их разучить.

Вялое, монотонное взмахивание палочкой, неживое звучание оркестра. В былые годы о таком дирижировании сказали бы: «отмахал».

Послушав, Римский-Корсаков суховато заметил молодому композитору:

— Извините, я вовсе не нахожу эту музыку приятной.

Удручённый автор чувствовал, что Николай Андреевич прав.

В том, что Глазунов вёл его главное произведение «не так», — сомневаться не приходилось. Но что-то «не так» было и в самой симфонии.

15 марта Рахманинов встретил как обречённый на смерть. Зал Дворянского собрания заполнялся. Москвичи — Танеев, Слонов, Сахновский, Наташа Сатина и Лёля Крейцер. Питерцы — чета Римских-Корсаковых, братья Стасовы, Кюи, Направник, Блуменфельд, Финдейзен, Митрофан Петрович Беляев. Вот и Дмитрий Антонович Скалон, вот и его дочери: Татуша, Цукина, Брикушка.

Рахманинов не мог находиться в зале. В самых растрёпанных чувствах вышел из артистической. Двинулся вверх, по железной винтовой лестнице, что вела на хоры. Сел на ступени. Ощущал всеми жилами удары сердца — гулкие, тяжкие… Слушал — и не узнавал свою симфонию. Или, напротив, только теперь её узнавал? То, что казалось подлинным и неоспоримым, звучало лживо, бездарно, как издёвка. Тусклая, напыщенная, с «претензиями»…

Современники запомнили тот день. Чинно сидят старейшие музыканты. Цезарь Антонович Кюи покачивает головой, пожимает плечами. Грузный Глазунов равнодушно машет палочкой… Наташа Сатина, Лёля Крейцер, сёстры Скалон смотрят на дирижёра с ненавистью.

Позже Наталья Александровна в сердцах воскликнет: «Просто он был пьян!»[49] Нет, Александр Константинович был трезв. Он всего-навсего думал о своём. Он сначала старался разучить много новой музыки, потом — как-то её исполнить. Для Рахманинова это «как-то» стало роковым.

Он сидел на лестнице, сжавшись, слушая звуковую несуразицу, что неслась со сцены. Самый одинокий в мире. Иногда затыкал уши: «Почему?! Почему?!»

Пытку собственным сочинением выдержал до конца. С последним аккордом — сорвался с места, вылетел на улицу. Бежал до Невского, увидел трамвай. Мелькнуло из детства, как любил кататься на конке, прогуливая консерваторию…

…Как я вскочил на его подножку,

Было загадкою для меня…

Строки Гумилёва появятся после крушения Российской империи, когда катастрофа станет всеобщей. Многое тогда переменится. И трамваи будут ездить сами, под электрическими проводами. Но и конка могла развить большую скорость. И разве не то же самое — чуть ли не за четверть века ранее — отозвалось в сердце брошенного в неуютный мир «странствующего музыканта»?

Мчался он бурей тёмной, крылатой,

Он заблудился в бездне времён…

И пусть этот трамвай только лишь конка. Чувства нахлынули те же: «Я добежал до Невского проспекта, вскочил в трамвай, что живо напомнило мне детство, и беспрестанно ездил туда-сюда по нескончаемой улице, в ветре и тумане, преследуемый мыслью о собственном провале».

Лязганье трамвая, скрежет колёс и — неумолимо отчётливое, тяжкое скольжение по рельсовому пути.

И сразу ветер знакомый и сладкий,

И за мостом летит на меня

Всадника длань в железной перчатке

И два копыта его коня…

«Сладкий ветер» — ветер истории — ощутим и в самые отчаянные времена. Высший суд страшит, но и даёт надежду, оттеняя значимость событий:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Но такие мировые сдвиги, о которых произнёс вещие слова Тютчев, могут свершиться и в одной человеческой душе. Рахманинов ещё долго не мог понять, что стало причиной катастрофы. Но последствия — ощутил сразу:

«Судьба порой причиняет такую боль и наносит такие смертельные удары, что полностью меняет характер человека. Такую роль сыграла в моей жизни собственная Симфония. Когда закончилась неописуемая пытка её исполнения, я был уже другим человеком».

И всё же в отчаянии чувствовался сквознячок, этот странный «ветер», если и не «знакомый и сладкий», то — отрадный. Некогда, мальчишкой, он сбегал из консерватории «на трамвай», и теперь, из сутолочной житейской «консерватории», — на трамвай.

…Тяжёлый, мерный ход и ровный скрежет как-то успокоили его. Он смог даже прийти к Беляеву, где устроили ужин в его честь. Музыканты пребывали в приподнятом настроении, подбадривали, утешали. А он чувствовал лишь, сколь он унижен, уничтожен, смят. И, кажется, лишь одно желание ещё шевелилось в нём — куда-нибудь убежать. Что удерживало? Наверное, странное чувство, что эту чашу нужно испить до дна.

На следующий день Рахманинов навестил сестёр Скалон, занял у них денег. Когда направился к тому, кто вчера так спокойно провалил его симфонию, от одной мысли, что не будь этой суммы, — не приведи Господь! — пришлось бы просить у него, — обдало холодом.

О чём Рахманинов беседовал с Александром Константиновичем? Не о Шестой ли симфонии Глазунова? Летом он начнёт перекладывать её для двух фортепиано.

После заехал к дирижёру Варлиху: тот задумал познакомить Питер с «Цыганским каприччио». Тень Лодыженской, Родной, помаячила в воздухе.

Ранним утром следующего дня, после бессонной ночи, молодой композитор уже в Новгороде. Софья Александровна Бутакова только-только встала, когда на пороге увидела своего драгоценного Серёжу. Потом поднялись брат Володя, его молодая жена. Рахманинов встретил хлопоты бабушки, видел тихое семейное счастье, столь непохожее на его бурный провал. Здесь, у бабушки, нужно было набрать в лёгкие воздуха, чтобы как-то жить дальше.

Софья Александровна опекала любимого внука. Когда 18-го он принялся за письмо Татуше, она позаботилась о тишине в соседних комнатах. Ему казалось, что бабушка ничуть не изменилась со дня их расставания. Будто и не постарела. И ещё не знал, что это их последняя встреча.

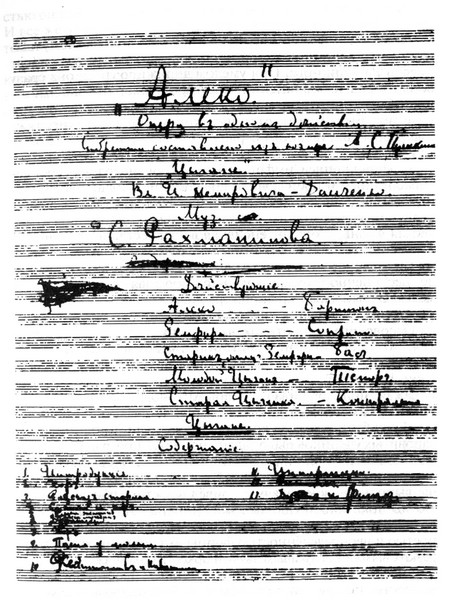

Титульный лист партитуры оперы «Алеко». Автограф

* * *

Первую симфонию восстановят по опубликованному клавиру и найденной росписи оркестровых голосов уже после смерти Рахманинова. При умелом дирижировании она сразу встаёт в ряд тех сочинений, о которых говорят: «значительное». Сам композитор не раз думал вернуться к партитуре — и не мог. Быть может, отступал, когда слышал гулкие, тяжкие удары собственного сердца? Что же произошло 15 марта 1897 года?

«…Исполнение Симфонии было сырое, недодуманное, недоработанное и производило впечатление неряшливого проигрывания, а не осуществления определённого художественного замысла, которого у дирижёра явно и не было. Ритмическая жизнь, столь интенсивная в творчестве и исполнении Рахманинова, увяла. Динамические оттенки, градации темпа, нюансы экспрессии — всё то, чем так богата его музыка, исчезло. Бесконечно тянулась какая-то аморфная, мутная звуковая масса. Вялый характер дирижёра довершил всю томительную мертвенность впечатления». — К сожалению отзыв Александра Оссовского — не отклик на текущие музыкальные события, но воспоминания, написанные через многие десятилетия. Современная критика будет иной. Особенно постарался Кюи. Его статью будут цитировать, пересказывать без конца, искажая, приукрашивая. Цезарь Антонович и правда не пожалел ярких образов:

«Если бы в аду была консерватория, если бы одному из её даровитых учеников было задано написать программную симфонию на тему „семи египетских язв“ и если бы он написал симфонию, вроде симфонии г. Рахманинова, то он бы блестяще выполнил свою задачу и привёл в восторг обитателей ада. Но мы пока живём ещё на земле, и на нас эта музыка производит удручающее впечатление изломанными ритмами, неясностью и неопределённостью формы, беспричинностью самых резких выходок, гнусавым звуком оркестра, напряжённым треском меди, и главное — полным отсутствием простоты и естественности, полным отсутствием тем, болезненной извращённостью гармонизации и quasi-мелодических рисунков»[50].

Оссовский оказался прав: дирижёр погубил произведение. Но даже опытный Кюи изъяны прочтения партитуры посчитал авторскими промахами. Правда, Цезарь Антонович не мог листать партитуру — её негде было достать. Да и заметной чуткостью он тоже не отличался, а случай поострить представился… И всё же в общем потоке замечаний у него иногда вспыхивали точно схваченные черты этой музыки.

«Вместо ясных, определённых тем автор довольствуется крошечными фразками или даёт „бесконечную“ мелодию, которая по своей неопределённости и как бы случайной последовательности звуков равносильна полному отсутствию мелодии».

Если мысленно «заретушировать» отрицательную окраску суждения, то будущий Рахманинов (да и только ли будущий?) здесь явлен. Стремление опереться на короткий, выразительный мотив, преображая его потом до неузнаваемости, и — «бесконечные» мелодии, с широтой и далью, — это Рахманинов, неповторимый и сразу узнаваемый.

Сколь ни ужасным казался отзыв Кюи, тем не менее именно он заметил, что, кроме «изысканно-извращённых» модуляций, «анархии звуков» и «сплошь мрачно-болезненного настроения», в симфонии заметны «несомненные проблески дарования, быть может, недюжинного». И что делать, если на концерте показалось, что молодой композитор очень уж постарался не быть банальным, отчего ударился в другую крайность — чрезмерную формальную новизну?

Безымянный критик «Нового времени» отказал Рахманинову даже в таланте: «Выпуклости идей — нет, но оригинальничания — бездна. В результате словно читаешь какое-то декадентское произведение; образы громоздятся на образы, и все тусклы и претенциозны!» Сам автор «стоит на ложном пути», не обнаружив «сколько-нибудь выдающегося дарования». Всего более поражает в отзыве то, что Рахманинову отказано даже в «русскости»: «В „Фатуме“ Чайковского, несмотря на итальянизм некоторых эпизодов, слышно чисто русского композитора. Г. же Рахманинова по его симфонии можно принять за любого новейшего немца, отравившегося к тому же воззрениями Ницше, но никак не за русского»[51].

Не лучше оказался «слух на симфонию» и у Александра Коптяева: «Едва ли будет слишком сильным сказать, что у ней нет недостатков, ибо она — сплошной недостаток»[52].

Самый взвешенный отзыв даст «Русская музыкальная газета» в лице Николая Финдейзена: «Это произведение, заключающее в себе немало новых порывов, стремлений найти новые краски, новые темы, новые образы, всё же производит впечатление чего-то недосказанного, неразрешённого»[53]. Николай Фёдорович отказался от окончательных суждений — слишком уж чудовищно махал дирижёр. Тут же подчеркнул достоинства: «Первая часть и в особенности бешеный финал, с заключительным Largo — этот финал один из умнейших критиков принял чуть ли не за изображение войны или, чёрт знает чего (я опять-таки остерегусь согласиться с этим толкованием, т. к. тот же критик некогда объявил одно из гениальнейших творений Бетховена — плац-парадным маршем) — обе части заключают в себе много прекрасного, нового и даже вдохновенного».

Завуалированная колкость, брошенная в сторону «критика», легко прочитывается. Это Цезарь Антонович позволил себе когда-то выпад в сторону Бетховена. И всё же в последних строчках рецензии и вдумчивый Финдейзен не удержался от того, чтобы щегольнуть опасным сравнением: «Эта симфония — произведение ещё не установившегося музыканта; правда, из него может выйти какой-нибудь музыкальный Поприщин, а может быть и какой-нибудь Брамс».

Сколь бы ни казалось высоким сравнение с Брамсом, когда речь идёт о совсем молодом авторе, образ главного героя «Записок сумасшедшего» Гоголя заглушал всё.

* * *

«Мне отмщение и Аз воздам». Что побудило Рахманинова взять такой эпиграф к своему произведению? Чувство к Родной, которое явило ему трагическую женскую судьбу? Или — внутреннее убеждение, что жизнь земная — трагедия? Эта библейская фраза — не просто отсылка к Священному Писанию или к роману Толстого. В ней — провидение собственной судьбы.

Какой-то злой рок тяготел над Петербургом 15 мая 1897 года. Случайно ли сочинение получило этот провиденциальный номер — «13»? Случайно ли рядом с Первой симфонией молодого композитора прозвучал Чайковский, столь им боготворимый и всегда столь благосклонный к его сочинениям? Случайно ли, что произведение Чайковского носило столь символическое название — «Фатум»? А если вспомнить историю сочинения, когда полный самых добрых намерений Пётр Ильич посылает своё детище Балакиреву, ему же его и посвятив, а в ответ получает письмо с жесточайшей критикой… Балакирев исполнит «Фатум» в Петербурге. Но после его убийственного отзыва Чайковский посчитает произведение совсем неудачным, почему и будет оно «молчать» десятилетия и ждать своего часа в роковой для Рахманинова день.

О смысле эпиграфа к Первой симфонии можно рассуждать и рассуждать. И не прийти ни к какому выводу. Но его значение в судьбе Рахманинова раскрылось именно в тот час, когда он в зале Дворянского собрания корчился на лестнице, зажав уши, спасаясь от собственной музыки.

…Знаменитый эпиграф, который так часто читают неправильно: «Мне отмщение и Аз воздам». Неотвратимость наказания и злая сила — вот что слышится в таких смысловых ударениях. Но правильное чтение иное: «Мне отмщение и Аз воздам». Не суд человеческий, но суд Божий. Лев Толстой, предпослав такой эпиграф к «Анне Карениной», именно в этом видел его глубинную суть: пусть Анна виновна по людским законам, людским представлениям. Но судить её может только высшая сила, а не слабый ум человеческий.

Можно судьбу героини, судьбу А. К., попытаться связать с судьбой А. Л., услышать в симфонии какие-то невиданные страсти, беду всей жизни той, кого «странствующий музыкант» называл Родная. Но только ли героини касается предсказание: «Аз воздам»?

В романе «Анна Каренина», в сущности, два главных героя. Анна, которая гибнет, и Лёвин, который мечется душевно и не может обрести покой. То, что за неизбывной тревогой второго героя стоит сам Толстой, заметили ещё современники.

«„Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно нельзя жить“, — говорил себе Левин».

Умственные искания своего героя-двойника Толстой описывает подробнейшим образом, как и его смятение:

«И, счастливый семьянин, здоровый человек, Лёвин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нём, и боялся ходить с ружьём, чтобы не застрелиться».

За этим нескончаемым душевным беспокойством — судьба самого писателя. Толстой поставил точку в романе. «Мне отмщение…» настигло Анну. И всё же судьба Лёвина, как и самого Толстого, не завершена.

«…и Аз воздам». Художественный гений Толстого не приносит ему удовлетворения, он сам не находит себе места в мире. И великий писатель готов взять на себя не только роль сельского учителя, но и возложить миссию учителя жизни. Он отрекается и от искусства, и от художественного слова, от литературы, и от собственного писательского дара.

Произведение воплощает замысел создателя. Но, оживая, оно с неизбежностью обретает свой голос, свой характер. Оно перестаёт подчиняться автору.

Как отразился в Первой симфонии образ А. Л., Александры Лодыженской? Ответом могут быть лишь догадки и предположения. Сводя эпиграф к одному лишь посвящению, мы уходим в туман тех непрояснённых контуров жизненной драмы, которую всегда чувствуешь за судьбой Рахманинова.

Но там, где мы касаемся творчества, всё становится отчетливым до ослепительной ясности. Его консерваторский товарищ, тоже вышедший из «зверят», Александр Николаевич Скрябин, за каждое прикосновение к «небесным сферам» платил чудовищную плату. Когда закончит «Божественную поэму», своего рода «музыкальное евангелие от Скрябина», — потеряет дочь. Когда завершит «Поэму экстаза» (в которой он видел «пылающую вселенную») — внезапно ослепнет от яркого света собственного произведения. Слепота не будет долгой, но она явится тоже как Знак. Сын от первого брака уйдёт из жизни, когда Скрябин ещё недопишет дерзкую по новизне поэму «Прометей» — музыкальную историю мироздания. Сам композитор погибнет, когда начнёт переносить почти сочинённое «Предварительное действо» на нотную бумагу. Впрочем, дерзновенное творчество композитора и после его смерти «отзовётся» в творческой биографии. Младший сын, Юлиан, с детства напитавшийся необыкновенными гармониями отца, сам начинавший писать музыку в близком отцу «музыкальном пространстве», погибнет в 11 лет.

Первая симфония Рахманинова не стала тем произведением, без которого его творчество непредставимо. Впрочем, сам он, в отличие от Скрябина, никогда и не пытался в своих сочинениях выйти за рамки собственно музыки. Но в симфонии — как в волшебном зеркале — отразился весь будущий Рахманинов. И мерный, «жёсткий» ритм вначале, и широкий мелодизм, и опора на древние напевы, и даже цитата из средневекового Dies irae — «Дня гнева» — всё будет возвращаться в его симфонические произведения и концерты. «День гнева» будет проникать в его сочинения столь часто, как, быть может, ни у какого другого композитора.

…Рахманинов вложил в своё детище все силы. Начальные такты, с этим жёстким императивом, — словно и произнесли суровую библейскую заповедь: «Мне отмщение и Аз воздам». О том, что в основе главной темы соединилась музыка обихода с католическим песнопением, знаменитой средневековой секвенцией Dies irae, говорится всякий раз, как только заходит речь об этом сочинении. Найти первоисточник из древнерусского церковного пения не так просто. Рахманинов мог использовать разные попевки, из которых «склеил» эту тему, добавив «День гнева». Мотив Dies irae мерцает уже в первых звуках. Тема, которой предстоит играть главенствующую роль в симфонии, словно «расслоилась» на голоса. Семь тактов «эпиграфа-императива» тоже заставляют думать о числовой символике (так и обычная неделя может напомнить о Воскресении Христовом).

Но это не только музыкальный «эпиграф». Из интонационных ходов вступления, этого семитакта, Рахманинов попытался родить всю музыкальную ткань симфонии. Не только главная партия — лирически преображённая тема вступления. Всячески видоизменяясь, она будет появляться во всех частях. Трёхступенный мотив, движение на секунду вниз и возвращение на секунду вверх, словно усечённый до кратчайшего знака «День гнева», — пронижет всю музыкальную ткань произведения.

Побочная партия первой части напомнит о «цыганской гамме»[54]. Быть может, здесь и проглядывает образ «А. Л.». Тем более что в этой теме оживает лирическое начало.

Позже исследователи будут углубляться в непростые моменты строительства этого сочинения. В соединение эпического, драматического и лирического начала. Удивляет, что в лирике «Скерцо» (вторая часть) может звучать тревога, что уже известные «тематические персонажи»[55] могут вдруг предстать в зловещем маскараде, что «баюканье» в «женственной» третьей части может вдруг обернуться кошмарным «сновидением».

В финале задача совсем неподъёмная: грустная музыка первой части превращается в мажорную злую механику, в гротескный марш. Из него берёт начало тяжеловесный пляс… Здесь композитор попытался соединить не только весь тематический материал, но и разную его окраску. Соседствуют лирика и гротеск, злой напор и певучие вздохи.

Финал удался всего менее. Слишком многое он призван был в себе соединить. Но тут-то произведение и перестало быть только произведением и обернулось вестником судьбы.

Да, не всё вышло, как было задумано. Симфония всё-таки «рыхловата». Но произведение с явными «проблесками гениальности». Если бы Рахманинов пошёл по этому пути, он дал бы музыку, в которой «искры гения» ощущались бы с очевидной настойчивостью. Но одних «искр» мало, для того чтобы создать совершенное произведение. Изумительная деталь может и помешать восприятию целого. Так современников будет поражать своими прозрениями изменчивый, непоследовательный, «кусочный» Андрей Белый, но главным поэтическим голосом эпохи станет пронзительно честный и цельный Александр Блок.

Можно сколь угодно долго рассуждать, как сложилась бы жизнь композитора, если бы Глазунов сумел почувствовать его музыку, исполнить её достойно. Судьбоносность произведения говорит о бессмысленности подобных рассуждений. Катастрофа должна была произойти и должна была потрясти самые основания его творчества, его души. Он «нащупал» те звуки, интонации, ритмы, которые начинали говорить не только за Сергея Рахманинова, но за всю Россию. И удар судьбы стал первым знаком его избранничества. Отныне не своя жизнь становится главной, но жизнь того мира, который воплотился в его звуках. И для такого, нового Рахманинова нужно было пережить неимоверную муку. Пройти через страдание, чтобы найти своё счастье не в жизни, но в творчестве.

За Первой симфонией придёт пора молчания. Потом наступит время, он начнёт «оттаивать». Его «звуковой мир» переживёт возрождение. Только теперь каждое творческое движение будет проходить через жестокий критицизм: всё оттачивать до мельчайшего оттенка, переделывать произведения по несколько раз. Он не потеряет «воздуха» — того неуловимого, волшебного свойства музыки, без которого любое совершенство формы покажется неживым. Но станет дольше трудиться над каждым новым сочинением.

Через 20 лет он признался Асафьеву: «До исполнения Симфонии был о ней преувеличенно высокого мнения. После первого прослушивания — мнение радикально изменил. Правда, как мне уже теперь только кажется, была на середине». Так спокойно и трезво (чересчур трезво!) он мог смотреть на своё детище в 1917-м. Тогда, в 1897-м, — никакой уравновешенности. В письме Затаевичу — и уверенность, и скрытое отчаяние: «От Симфонии всё-таки не откажусь. Через полгода, когда она облежится, посмотрю её, может быть, поправлю её и, может быть, напечатаю — а может быть, и пристрастие тогда пройдёт. Тогда разорву её…»

В начале апреля у композитора появились наброски нового оркестрового произведения. Хотел проверить, насколько способен сочинить что-либо крупное? Результат привёл в уныние. На рукописи оставил запись, в которой сквозит душевная опустошённость: «Эпизоды к моей новой симфонии, которая, судя по ним, не будет представлять значительного интереса»[56].

Роковой призрак сочинения с «Мне отмщение и Аз воздам» являлся неотступно, день за днём, час за часом, стоял перед глазами, «вяз» в ушах, не давая забыться ни на минуту. К маю его состояние невыносимо: нещадные боли в спине, в руках, в ногах… Доктор настоятельно советовал уехать в деревню, там найти успокоение, ничего не сочиняя, не просиживая часами за роялем.

Пристанище он найдёт у Скалонов, в Игнатове — их имении под Нижним Новгородом. В воспоминаниях Лёли Скалон — мелодраматическая история, как их мать, Елизавета Александровна, всё откладывала день отъезда, как у Верочки Скалон от волнения за Сергея Васильевича температура подскочила под сорок, как Лёля с Татушей выехали раньше остальных, в Москве захватили Серёжу, и Психопатушка, получив телеграмму, — от облегчения — сразу выздоровела.

Человеческой памяти свойственно украшать прошлое, заново истолковывать события, сближать то, что было на расстоянии, разводить то, что было рядом. Волнение Брикушки вряд ли выдумано. Опасная температура — скорее игра воображения. Но за простодушно-сентиментальным повествованием прочитывается и другая, подлинная трагедия.

Он потерял себя. Утратил способность быть самостоятельным. Не он откликнулся на приглашение и поехал в Игнатово, но его «взяли с собой». Не он садился в поезд, но его «сажали». Его опекали, его везли, его лечили…

Понятно, почему Наташа Сатина так страдала, глядя на двоюродного, но будто и родного брата. Ехать сама она не могла. Её ждали экзамены в консерватории и — в ближайшие дни — наплыв переживаний: страх, когда пальцы на клавишах не просто дрожат, но прыгают, успокоительная четвёрка, ликование, что профессор Пабст взял её в свой класс, отчаяние, что он скоропостижно скончался от разрыва сердца. Но это испытания ближайшего будущего. Сейчас её беспокоит брат. Не просто исхудал, не просто мучился болями, но утратил волю.

Наташа у вагона. Отправляет Серёжу с Татушей и Лёлей.

— Поручаю вам своё сокровище…

Из Нижнего — шесть часов по реке на пароходе, до пристани Иссады. Потом — на лодке подниматься до Лыскова. Весеннее половодье в тот год было необыкновенным. В мае из воды всё ещё торчали макушки деревьев, гривы кустов.

На берегу ждали кучера-татары, тарантасы, запряжённые в тройки. До Игнатова 60 вёрст по выбитой дороге. Лёля с Татушей обложили «ледащего» подушками: не дай бог тряска, с его-то болями. Кучера Кемаля то и дело просили: не гони, объезжай рытвины, огибай ухабы. Рахманинова «везли». Сам он слушал заливистые трели жаворонков, закидывал голову, глядя в небо, щурился от солнечного света и — напоминал блаженного: «Серёжа с наслаждением вдыхал чистый, тёплый воздух».

На полпути, в Княгинине, дали роздых лошадям. Угомонились и сами. Через два часа — снова дорога и беспокойства. В Игнатово прибыли к вечеру. Встречать вышли чуть ли не все жители села. Рахманинов увидел, как они — по традиции и по душевному зову — целуют по три раза каждую из сестёр. В ужасе, что и его начнут «мять», поторопился скрыться за дверью.

* * *

Деревянный дом на склоне горы — два флигеля, соединённые кухней[57]. Один флигель надстроен: на втором этаже комната с балконом. Её и отвели Рахманинову.

Своё обиталище он должен был полюбить, особенно этот балкон: вот длинная дуга озера светится под горой, вон дубрава — крепенькие дерева и кудрявое шевеление листьев, вон простираются заливные луга…

К этим деревам они не раз прикатят всей компанией — пить чай. А там так хорошо пройтись вдоль берега. В движении Пьяны и вправду что-то пьяное — течение быстрое, русло извилистое.

Что мог он вспомнить о трудном этом лете? Какие картины могли мелькать потом в его памяти? Как они с Татушкой влезли на дерево, нависшее над рекой? Только уселись, загудели шершни, и ему пришлось схватить её за руку и быстро стащить на берег, подальше от опасного гнезда. Или — их плавание по озёрам? Лодка скользит мимо кувшинок и водяных лилий. Сёстры смотрят по сторонам. Мужчины гребут, курят. Когда окурок падает на лист водяных лилий, Брикушка фыркает:

— Вы портите всю красоту!

А может быть, вспоминались вечера, когда они с Татой брались играть в четыре руки. Турсик так ловко читала с листа, что он мог просто отдаваться миру звуков, будь то «Балетная сюита» Глазунова или знакомые оперетты.

Днём он наставничал. Играл сёстрам Рихарда Вагнера, всё «Кольцо нибелунга». Заставлял узнавать каждый лейтмотив. Иногда Вагнер уходил в какие-то немузыкальные дебри. Он с улыбкой, опуская эти эпизоды, подбадривал своих слушательниц и звучностью игры, и возгласом:

— Ну, дедушка Вагнер! Покажи себя!

Главные ежедневные занятия — пить кумыс, который возили из татарского Камкина, и перекладывать 6-ю симфонию Глазунова для двух фортепиано. За другую работу он не брался. Добрейшему Степану Васильевичу Смоленскому, приславшему текст литургии, ответит тихим отказом. Про симфонию Глазунова — своё летнее обязательство — сказал, но прибавил и о главном: «Я себя чувствую сейчас так плохо, что заниматься могу только лечением». Задачки по гармонии, которые присылала его ученица, Лёля Крейцер, напротив, проверял и писал ответ с подробным комментарием.

Боли в спине — одни упомянут их как невралгию, сам он в письме Затаевичу скажет про болезнь почек — понемногу всё же уходили.

Два впечатления могли остаться в его сознании на долгие годы. Как частенько у мельницы забирался в лодку, отталкивался и своенравная Пьяна, извиваясь и всплёскивая, несла его вниз, всё дальше от дома. Он смотрел на пологий берег, где уходил назад дубовый бор, на берег крутой, над которым сияло небо. Он плыл один, в живой тишине, — с шелестами трав, голосами птиц, жужжанием мошек, звонким течением реки… Так давным-давно, ещё мальчишкой, плавал в Борисове, у бабушки. Надышавшись запахом Пьяны, часа через два приставал к берегу, вытаскивал лодку и, наняв экипаж, возвращался домой.

И другое воспоминание — с грозой, что разразилась в сумерки. Витые молнии вспыхивали над озером, над взбаламученной листвой кряжистого леса, и над другим озером, дальним. Гром бухал, перекатываясь волнами, заглушая крики переполошённых белых гусей.

Ливень сначала забарабанил по крыше, а потом ровно, мокро загудел. Мир вспыхивал ослепительной, смертельной белизной, тут же гас, чернея. Свет, сумрак мелькали попеременно. Всё гремело, трескалось, грохотало. Рокот, прежде чем замереть, рыхло бороздил серые, во вспышках, небеса. И снова воздух озарялся, и следом ударяло… Они всё смотрели, как зачарованные. И сама природа могла показаться вестницей его судьбы.

В сентябре, ещё из Игнатова, он отправил письмо Александру Викторовичу Затаевичу, где подвёл странный итог своего пребывания в новом для него мире: «В начале лета ни ходить, ни сидеть много не мог. Я лежал только и усиленно лечился. Теперь я поправился. Боли меня почти оставили. Благодаря этой болезни мне никакая работа на ум не шла и я ничего ровно не написал».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

«…и Аз воздам»

«…и Аз воздам» Дневник Софьи Андреевны, 19 марта 1873 года: «Вчера вечером Левочка мне вдруг говорит: „А я написал полтора листочка, и кажется, хорошо…“ Начал он писать роман из жизни частной и современной эпохи». Уже через неделю Толстой сообщил Страхову, что начерно книга

Неправедное отмщение

Неправедное отмщение Однажды старейший правдист Атык Кегамович Азизян, зайдя ко мне, члену редколлегии газеты «Правда», спросил: «А ты знаешь, что в этом кабинете в 30-х годах работал Емельян Ярославский[4] — тогда член редколлегии газеты «Правда»? В кабинете сохранилась

Отмщение[1251]

Отмщение[1251] IРовно семь лет тому назад пришлось мне провести лето на берегу океана, в Ипоре, маленьком курорте и рыбацком селении, где жизнь протекает мирно и слепо и где лишь бури время от времени напоминают о непрочности земного счастья.В этом уединенном и всеми забытом

За злодеянием следует отмщение

За злодеянием следует отмщение Последствия англо-германского морского пакта не заставили себя ждать.Гитлер доказал, что британский лев вовсе не так зубаст, как прикидывается. Почему же Муссолини должен был его бояться? Тем же летом он, со своей стороны, отважился

Аз воздам

Аз воздам Наступила эпоха перестройки. Могучим эхом отозвалась она в странах Восточной Европы и вообще всюду в мире, куда прежде доставала сталинская рука.Дрогнул и такой, казалось, несокрушимый наш бастион на востоке, как Монгольская Народная Республика.После долгих

Аз воздам

Аз воздам Приятель мой взял да и привез на Пряжку (это у нас такой дурдом, на берегу одноименной речки) обычного психа. Ну, псих, как псих.На следующий день звонит заведующий отделением: не желаете ли взглянуть на клиента?Что ж, дело если не врачебное, то богоугодное.