V

V

То поднимаясь на высокие холмы, то спускаясь с них в широкие и грязные площади, медленно валила за крестным ходом громадная сила народная. Общее дыхание ее, долетавшее, казалось, до далеких небес, обманывало близорукий глаз видимой крепостью груди, из которой вылетало оно, потому что главная нота в этом громовом гуле толпы до смерти сокрушала чуткое ухо своей необыкновенной, медленно и мучительно убивавшей, печалью…

– За-а-ступ-ница усердная! – вскрикивала маленькая, изнуренная бабенка, с желтоватым, сморщенным лицом, выделяясь из толпы на дорогу, по которой длинной цепью тянулись экипажи и парадировали жандармы. Высоко подняла она руку, чтобы перекреститься на высокую хоругвь.

– Эй! Куды под экипажи лезешь? – предостерег ее бравый жандарм, манерно потряхиваясь на лошади и побрякивая, вследствие этого, палашом.

– Ах, милые! Я и не знала… – запугалась бабенка, как бы каменея на опасном месте.

– Па-а-ди! Стар-ронись, баба! Эй, женщина, берегись! – на разные лады выкрикивали бородастые кучера.

– Что же ты? Что же ты расселась-то здесь? Задавят сейчас! – говорил жандарм, командирски помахивая на бабенку своей белой перчаткой.

– Рада бы, рада б я сейчас отсюда, кормилец, да не знаю как. Трясутся у меня поджилки-то, ноги-то у меня не стоят. Испугалась я тебя.

– Ну-ну, бог с тобой! Поднимайся, – я тебя не трону, проходи. Ах, какие эти бабы чудные! – подивился жандарм, догоняя товарища. – Как они нас боятся! Не в пример пуще пехоты боятся.

– Как же им нас не бояться? – ответил товарищ. – Одно слово: лифантерия! Опять же ты-то возьми в расчет: то человек на коне сидит в тонком платье, при белых перчатках, а то так человек – пешком, в серой шинели. Что ж его бояться-то?

– Верно!

Из узкого бокового переулка выскочил вдруг пожилой мастеровой в синей чуйке, с длинной черной бородой, с унылым лицом, смотревшим как-то вкось. Долго смотрел он на крестный ход, любопытно провожая его мутными глазами, потом вдруг повалился в ноги какой-то старушке, вместе с другими пробиравшейся за процессией, и с обильно полившимися слезами закричал ей:

– Бабушка! прости ты меня, Христа ради! Не взыщи ты с меня, стар человек! Для бога не взыщи! Видишь вон, святые образа идут, священники, бабушка, из всех церквей даже собрались…

– Пусти-ко, пусти-ко ты меня поскорее, мастеровщина! – испуганно отбивалась от него старушка. – Что, я тебя трогаю разве? Вишь, для праздника начесался!

– Бабушка! я ничего, я ей-богу ничего! – продолжал взывать мастеровой. – Я не начесался, а потому как я имею добрую душу, жалосливую, я и сказал хозяину: «Что это ты, мол, хозяин, в праздник нас работой трудишь? За это тебе на том свете худо придется». Я ему из жалости сказал, а он в морду… За что? Нет, стой! Погодишь немного в морду-то. Ноне за это строго…

С легкими смешками и над приостановленной старухой и над мастеровым провалила толпа дальше, а сам виновник этих смешков тут же уткнулся под забор в мокрую траву и бормотал:

– Я ведь ему из жалости… Я ведь правду сказал, что грех, что праздник, мол. Ан оно по-моему и вышло: со всех церквей собрались, празднество большое, а он работать… Не-е-т! Не очень-то тебя за это жаловать будут…

В то же время в дорогой коляске Переметчикова, следовавшей за ходом, самым сладким образом разговаривая между собой, сидели сам Абрам Сидорович Переметчиков и вчерашний старичок-чиновник.

– Я тебе, Абрам Сидорыч, не все вчерашнего числа рассказал, – поучал старичок, – потому при людях неловко было. Старые люди советуют, чтобы как можно меньше народа знало про такие дела. Посоветовал я тебе взять кого-нибудь на призрение, только что же с этого будет? Мало ли благодетелей, какие на призрение к себе бедных людей берут? Самое главное в нашем разе, чтобы как-нибудь нам так исхитриться, чтобы никто не приметил и не догадался, как и за каким делом мы того человека брать будем. Попросту сказать ежели, без затей, так – как бы украсть надо. Да! Действительнее так-то. В старину так делывали, потому ведь незаправское воровство, – значит, стыда тут нет никакого. Понял?

– Понял! – утвердительно отвечал Переметчиков.

– Ну, хорошо! Теперь, ежели нам матушка-Царица Небесная в этом деле поможет, умей ты так поступать с несчастным, чтобы беречься тебе от разоренья его счастьем и благочестьем. Тут опять, сказываю я тебе, по старине поступай: как молодцы пойдут в лавку, так чтоб они беспременно с собой убогого человека прихватывали, для того, чтоб он самым первым покупателем был. Примерно сказать, на гривенник ли, или же хота на семитку, только чтоб убогенькому прежде всех товару какого ни на есть отпустили. Верь ты мне: отбою не будет от покупателей.

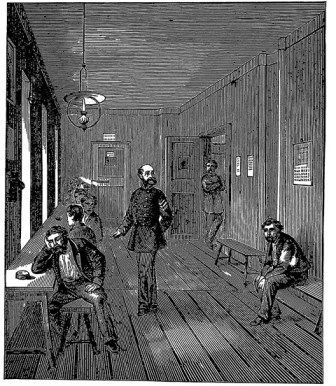

Столовая в арестантском доме. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Ах, друг ты мой великий! – восклицал Переметчиков. – Чем я тебе за твои благодеяния отплачу только?

– Благодарность что? Нам не нужно ее, – нам лишь бы хорошему человеку хорошее сделать. Ты вот теперь высматривай получше человека-то.

– Во все глаза смотрю, окромя как пятеро молодцов приказ от меня с самого утра получили, чтобы как только увидят что-нибудь подходящее, сейчас же мне бы докладывали.

– Ну, это чудесно! – похвалил приказный купеческую предусмотрительность, затем он перекрестился и с набожным и вместе с тем решительным вздохом, означающим приступ к самому делу, окончательно отдал это дело во власть Божью, проговоривши: с Богом!..

И было тут много людей, которые бросались в неопытные глаза Абрама Сидоровича своим убожеством, ранами, железными посохами, нечеловеческими криками; но старичок упорно отвертывался от обыденного страдания и, на рекомендацию купца – взглянуть на ползающую по грязи старушку или на перекошенного параличом и безрукого мужика, сердитым, наставительным тоном говорил:

– Не наша! Не наш!

Порой к коляске подбегали уставшие, запотелые молодцы и впопыхах докладывали:

– Видел я, сударь Абрам Сидорович, сичас паренечка одного, – ах, жалости подобен! Глух и нем от рожденья, язвины этта на ем все тело покрыли, – смотреть страсть! Только, этта, улыбка у него по лицу беспрестанно ходит, и такая-то улыбка райская! Ах ты, Господи, подумаешь, до какой святости человек дойдет!

– Кажи сюда! Приведи его к нам как бы за милостыней! – командовал приказный.

– Такие ли есть? Не наш и этот! – говорил он, когда молодцы подводили, или даже подносили к коляске какого-нибудь парнечка, глухого и немого от рождения и, кроме того, с язвинами на всем теле.

Со всех, кажется, бесчисленных сел и деревень, как бы на какую выставку, собралось в Москву русское горе и русские лютые болезни. Целые сонмы прихожих баб-богомольщиц, в неописанных рубищах, с неизъяснимо-убитыми, как у подстреленного зайца, испуганными лицами, спешили за ходом, втихомолку собирая копеечки и грошики. Бабы московские, нищие по ремеслу с самого малолетства, бойко шныряли в толпе, привычным глазом отыскивая людей, подающих по пятачку и по гривенничку. Как пчелы, в этом нищенском рое визгливо жужжали свои просящие выкрики сборщики «на церковно построенье», позванивая в колокольчики, погромыхивая белыми оловянными кружками, до краев наполненными медными деньгами. Какими-то судорожно-поспешными шагами там и сям мелькали неизвестные люди в особенной, полудуховной одежде, в высоких плисовых, поношенных шапочках, – серьезные какие-то люди, у которых у всех до одного человека были почему-то необыкновенно большие, навыкате, глаза, сердито и быстро обстреливавшие толпу. Расслабленные и убогие всякого рода шли и ползли длинными вереницами; безногих и безруких везли в маленьких тележках; а по углам улиц и переулков, по которым плыло шествие, по двое и по трое стояли еще люди, молчаливые, неподвижно стоявшие, как говорится, по струнке, с большими усами, с каким-то строгим выражением в глазах. Безмолвно, порой только едва приметно подергивая седыми усами, смотрели они на публику, да и публика тоже не без любопытства смотрела на их деревяшки вместо ног и на рукава, пристегнутые к пуговицам вместо рук.

Ночлежный дом Е. П. Ярошенко на Хитровом рынке. Фотография начала XX в. Частная коллекция

– Где ты, братец, лишился ноги? – спрашивает какой-то чиновник в скомканной и облезлой шляпе.

– В 48-м году, сударь, ходили когда… – начал было говорить человек тихим басом.

– А-а! – восклицает удовлетворенный чиновник и, не дослушав, убегает. Усы на секунду пошевелились было, как бы недовольные чем – и только! По-прежнему осталась безмолвной и бесстрастной позитура, в которой всегда подобает стоять храброму и неторопливому солдату…

Мимо всего этого равнодушно проехали наши искатели. Старичок продолжал налагать на эти, так долго не забываемые, лица свои немилосердные резолюции: не наш! не наш! Наконец к коляске подбежал главный приказчик Переметчикова, из всех сил старавшийся угодить хозяину.

– Ну, что? Нашли?

– Нашел, судырь! – сияя радостью, вскрикнул приказчик. – Уж истинно, что благодать. Рта нет…

– Как нет? – вмешался удивленный чиновник. – Неужто совсем нет?

– Так только, судырь, одно званье что рот… Вот увидите сами.

– Веди скорее, да не болтай там! – посоветовал опытный старик и затем, обратившись к кучеру, дал ему такого рода нотацию:

– Слышишь, Лука? Как только я скажу тебе: трогай, – валяй во все лопатки. Дело не шуточное. Держись крепче, Абрам Сидорыч! Господи благослови! – сотворил наставник окончательную молитву, и в это время не только кучер или седоки, а, кажется, самые купеческие лошади затаили дыхание.

Под конвоем переметчиковских молодцов медленно подвигались к нашим друзьям две, очевидно деревенские бабы, но в той нелепой, против воли заставляющей всякого покатываться со смеху, городской одежде, в которую мужики, а пуще бабы с претензиями походить на господ, облекаются тогда, когда им удается зашибить где-нибудь лишнюю копейку. На их головах были полинялые ситцевые платки, на плечах, как говорят, пальты, брошенные средней руки горничными или модистками, не получающими содержания от придмета, на глазах слезы, на лицах благоговейное умиление. Они, парадно подхвативши под руки, вели что-то такое, чему, при первом взгляде, нельзя было дать решительно никакого названия. До такой степени не походило на человека существо, имевшее своим счастьем спасти богатейшего московского купца от чудищ, которые так долго нашептывали ему страшную песню про разорение.

Старая карета на московской улице. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Рта у приведенного существа действительно, как объявил главный приказчик, не оказалось, а было вместо него какое-то небольшое красноватое отверстие, освещенное постоянным светом мертвой, безвыразительной улыбки. С головы на плечи и на спину, вместо волос, спускался какой-то скучившийся, отвратительный войлок сизого цвета. Красное, все в швах и и шрамах, лицо его было исковеркано и изорвано, словно в борьбе не то чтобы с заклятым врагом, а с диким зверем. Ноги, едва сдерживая тощее туловище, тряслись ежесекундно, а при ходьбе так странно хромали, что издали можно было подумать, что идет кто-то до того несчастливый, который на каждом шагу попадает в глубокие, скрытные ямы, проворно вылезает из них и снова падает.

– Вот, судырь, извольте взглянуть! – самодовольно рекомендовал приказчик Переметчикову свою находку.

– Батюшки! Гос-спо-ода, бояре честные! сотворите свою святую милостыню убогому сиротинке… – запели вожачихи протяжными и плаксивыми голосами.

– Поистине такого страдальца найти нигде невозможно, – продолжал приказчик. – Зато, сказывают, и взыскан же он… Однажды, вот они говорят, воспророчествовал даже…

– Хо, ххо, ххо-о! – Не то засмеялся, не то заплакал несчастный, причем его всегдашняя улыбка не слетела с его ничуть не изменившегося лица. – Ххо, хо, ххо! – продолжал он, протягивая обе руки к купцу и его приятелю.

– Вот от него только и слов слышим! – сокрушенно доложили вожачихи.

– Ничего больше не говорит? – в какой-то тихой задумчивости полюбопытствовал Переметчиков.

– Ни словечушка.

Старичок-приказный выразительно моргнул в это время молодцам, те схватили юродивого под руки и мигом посадили в коляску.

– Пошел! – закричал воротила всему делу, и Лука резко щелкнул вожжами по спинам породистых рысаков.

– Держи, держи! – раздались за коляской крики баб, потерявших вместе со своим питомцем все возможности одеваться в пальты и ходить в кабак, когда вздумается.

– Держи, держи! – заревела толпа, бросаясь куда-то с обольстительными надеждами поймать жулика и исколотить его до полусмерти.

– Ах, дьяволы! Ах, черти! – орали бабенки. – Эти купцы-черти всегда так-то для счастья у нас блаженных воруют. Чем только мы, горемычные, кормиться будем теперича? Ах, идолы толстомясые! Еще ль мало у них деньжищев эфтих идольских!..

– Слава тебе, Господи, слава тебе! – согласно взывали, под грохот экипажа, Переметчиков и старый приказный, а убогий смотрел на них своим мертвым, освещенным безумием лицом и кричал:

– Хо, ххо, ххо-о!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.