III. Замочная скважина

III. Замочная скважина

Эпиграфы – Никифоров – Зэки – Первый «Трудно быть богом» – Брак – Светлана – Хозяйственная хроника – Партизаны – Володарский – Быков – Заманский – Дюдяев – «Андрей Рублев» – Брошенная деревня – Щиты – Шварц и музыка – Запрет – Подпольные показы – Симонов – Монолог летчика-капитана – Никулин – Ташкент и Рашидов – Поезд – Постельная сцена – Операторы – Ахеджакова – Борьба за картину – Авторы сценариев – Маленький танкист – Самое страшное – Другое название – Путешествие в США – Бог

С чего началась «Проверка на дорогах»? С чего для вас вообще начинается картина?

В каждом фильме у меня есть стихотворный эпиграф. Я без стихов существовать могу с трудом. В «Проверке на дорогах»: «Пусть нас где-нибудь в пивнушке вспомнит после третьей кружки с рукавом пустым солдат…» В «Двадцати днях без войны»: «…И командиры все охрипли, тогда командовал людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви». В «Лапшине»: «Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет?» В «Хрусталеве»: «Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима». У меня так приятель один замерз. Я ко всем сценариям сначала печатал две-три страницы стихов, которые должны были группу нацелить на то, как мы будем снимать. Потом спросил – да никто их и не читал!

Я был под сильным впечатлением, прочитав «Операцию “С Новым годом”» вашего отца. В повести нет практически ничего общего с будущим фильмом, по-другому разрешается интрига, все персонажи другие… И вообще ничего крамольного – правильная советская проза о войне. Однако все-таки в основе фильма был ваш отец, и он даже собирался писать сценарий?

Перелом папиного сознания, связанного со Сталиным, произошел в блокадном Ленинграде, а потом он однажды попал каким-то образом в многотысячную колонну пленных в мурманском порту. Огромный пароход пришел из Норвегии. Папа увидел, как они ходят на корточках. Как их били. А после 1956 года встретился с Никифоровым. Пяткин – прототип Локоткова из «Операции “С Новым годом”» – был нечестен, описанных в книге подвигов он на самом деле не совершал. Рассказанная в книге история – заслуга другого человека, этого самого Никифорова.

Он был Герой Советского Союза, знаменитейший офицер, в совершенстве знал немецкий язык, был на встрече с Гитлером в Виннице. Полковник, очень красивый. Никифоров во время войны ходил по власовским частям и по «освободительным» российским частям, которые были при любой немецкой дивизии, – чистили обувь, несли караульную службу, ловили партизан. Ходил, предъявлял специальные документы и говорил: «Если добровольно сдадитесь и на вас нет большого греха, Советская власть вас простит». Они начали сдаваться. Когда в 1946-м их начали всех грести – давали по десять лет, – то к нему бросились жены. Тогда он пошел к Жданову на прием. Жданов его выслушал, и его посадили на десять лет сразу, в приемной Жданова. Без суда. На десять лет. Из его рассказов и сложилась «Проверка на дорогах».

Тогда папа впервые узнал о власовцах. Никифоров рассказывал о том, что именно власовцы шмонали Варшавское гетто: всю ночь стояли и помечали крестами здания, где раздавались какие-то шорохи – потом немцы вершили там расправу, а власовцам давали за это золотые монеты. Были такие, а были те, у кого отец с матерью погибли в Сибири в ссылке. Были те, кто всерьез думал о судьбе России.

Сам Власов, я думаю, был подонок. Генерал-подонок. Был женат на немецкой баронессе. Хорошо ел, сытно спал. Сам расстреливал, в том числе еврейское население страны. Воевали власовцы очень здорово, очень сурово. После войны их сначала посадили в 1946 – 47-м, вколотив «десятку», а уже в зоне прибавили еще по двадцать пять.

Ваш отец общался с кем-то из них? Вообще, общался с реабилитированными при Хрущеве?

В 1956-м наш дом был набит чужими людьми: ехали зэки и не знали, к кому. Они жили у нас! Некоторое количество было и неприятных людей, занимавших в лагерях «ответственное положение». Один из них говорил: «У меня был адъютант некоторое время – прислуживал нам на пятисотом километре. Парень такой, с носом. Все его звали “Севка”. Проверь, не Мейерхольд?» И папа на следующий день бежал проверять. Выяснялось, что никакой не Мейерхольд…

Когда они приходили, то пили водку и коньяк, а потом просили, чтобы домработница Надюша сбегала за портвейном. Мы с папой не понимали потом, почему именно портвейн: наверное, как у него осталась память о недопитой бутылке боржома, так им помнился запах предвоенного портвейна. Надя приносила портвейн. Они вставали из-за стола, садились на корточки к батарее и там пили. Привычка была – чтобы на корточках и спиной к теплу.

Жил у нас английский коммунист Пат Уинкот, который был выпущен одним из первых. Лично Хрущев распорядился: ему сказали во время его визита в Англию, что, мол, у них Уинкот приговорен за коммунистический мятеж на крейсере, а у нас в тюрьме сидит. Пат ходил в сером костюме. Помню, он сказал: «Юра, я знаю, где живет человек, который выбил мне все зубы. Посадить его на двадцать лет я не могу, а выбить все зубы – могу». Он был настоящим англичанином, говорил с акцентом; боксер, женатый на проститутке. Уинкот созвонился с тем человеком, тот его пригласил. Мелодраматическая история… Пат приехал в коммунальную квартиру. И с дальнего конца длиннющего коридора выехала так называемая «кожаная жопа». Инвалид на платформе, поставленной на подшипники. Ног нет, человек-обрубок: «Пат, здорово! Пришел мне зубы выбить? Давай!» Оказалось, тот сел через год после Пата, прошел те же лагеря. Пат побежал за водкой, и они там сутки пили. Потом Пат еще ему посылал деньги, пока не уехал в Англию.

У нас жил Макарьев, из-за которого потом якобы застрелился Фадеев; папа говорил, что именно на подоконнике этого Макарьева был написан «Разгром». Потом этот Макарьев повесился. Многие вешались после освобождения. Другой прислал обратно ключи в ЦК со словами: «Я думал, у вас рабочий класс живет в квартирах, а он живет в бараках» – и тоже повесился. Многие возвращались и ничего здесь не находили. Я много с этим сталкивался.

Выходит, вы с самого начала были лишены того прекраснодушия, которое так ощущается в повести вашего отца. И все-таки выбрали как основу для картины «Операцию “С Новым годом”»?

Я на «Ленфильм» пришел с этим планом – с самого начала собирался ставить именно «Проверку на дорогах». Я хотел, чтобы она стала моим первым фильмом. Но пришел я не с книгой папы «Операция “С новым годом”», а с первоисточником, рассказами Никифорова о партизанах! В том числе о тех самых «проверках», когда русских солдат из вспомогательных войск бросали на дорогу, чтобы они убили немца. В партизанский отряд можно было приводить только тех, кто убил немца. Часть из них, как считал Никифоров, были хорошие люди: они знали, что какой бы подлой и страшной ни была своя страна, ей надо было помогать. Были те, кто помнили 1930-е годы, репрессии и ужас. Были обычные подонки.

Так вот, из этого всего папа и начинал делать свой сценарий, тоже никак не связанный с его книжкой. Но после этого папа очень тяжело заболел, у него начался рак – о каком сценарии можно было говорить! За мной тогда начал ходить плохой режиссер Николай Розанцев – кстати, человек, который был причастен к тому, что повесился Барнет. «Ты же не снимаешь – отдай мне!» На каком-то этапе я сказал: да забирай. Тот нашел сценариста, они изобразили из этого какой-то ужас. Там, помню, немцев переодевали в наших, чтобы они громили русские деревни, вызывая ненависть к партизанам. Папа тогда уже умер, и я, как наследник, взялся снимать это сам. Но перед этим мне предложили сделать с Ароновым «Седьмой спутник».

Параллельно тому, как мы с Ароновым снимали «Седьмой спутник», я вместе с Борисом Стругацким начал писать сценарий «Трудно быть богом». Алла Михайлова, редакторша «Ленфильма» и жена поэта Уфлянда, принесла мне почитать книжку. Я прочел и очень сильно захотел поставить. Дал почитать папе – тот плевался со страшной силой. Этот проект существовал с того момента, как я отказался от «Проверки на дорогах», и до момента, когда я получил сценарий Коки Розанцева. Получилось, что я все продал и предал! Я не мог ту гадость допустить: в сценарии Розанцева все было построено на латиноамериканской дешевке, это была оперетта, это было оскорбительно… Такого я вынести не мог. Я устроил дикий скандал, запретил это как наследник и пригласил сценариста, чтобы браться за это самостоятельно. Так что «Проверка на дорогах» возникла в этом мире от возмущения. Даже не потому, что я всю жизнь хотел об этом рассказать, и не потому, что хотел быть полезным своему народу… Шикарные слова, но я действительно считал, что надо быть полезным, поэтому не допускал переделок картины, не шел на компромиссы.

Вы тогда уже были знакомы со Светланой?

После смерти папы я неожиданно почувствовал, что стал абсолютно одинок. Я тогда уже был женат на Верочке, которая была международной манекенщицей – работала в Японии, Канаде. Она была очень красивая, славная. Наивное существо: в детстве гуляла с кошкой на поводке! Верочка занималась бессмысленнейшей профессией в мире: ездила в Канаду и демонстрировала там наши моды, которые купить было в любом случае невозможно – они были в двух-трех экземплярах. Женился я не по любви, а потому что Верочке этого очень хотелось. Я подумал: так глупо этому препятствовать! Месяца через три папа меня спросил: «Лешка, так ты что, женился?» Я ответил: «Да». Больше мы на эту тему не говорили.

Она абсолютно меня устраивала, пока были живы папа и мама – я мог разговаривать там, а ложиться здесь. Когда же папы не стало, я ощутил страшную дыру в общении. Эти шутки и глупости стали невозможными. Я честно сказал: «Мы должны разойтись – я тебя предупреждал еще тогда, когда мы женились, что жить вместе будет невозможно». Я потерял какой-то внутренний стержень, и мне был необходим рядом сильный человек. Как говорится, одиночество – хорошая вещь, но нужно иметь того, кому сказать, что одиночество – хорошая вещь.

Именно тогда я познакомился со Светланой. Было 15 августа 1968 года, и меня вдруг стал теребить военкомат. Одновременно я собирался запускаться с первым вариантом сценария «Трудно быть богом»: подбиралась группа, я уже знал, что главную роль будет играть Володя Рецептер. Это должен был стать первый мой самостоятельный фильм после «Седьмого спутника». Но случились чешские события, и этого не произошло. Я поехал в Коктебель в абсолютной растерянности. Вышел на пляж и увидел Светку. Мы с ней познакомились накануне вторжения в Прагу, а наше первое свидание состоялось в день вторжения. Рыдал пьяный Аксенов на берегу, все ходили с перекошенными лицами, а я говорил: «Светлана, по-другому не может быть! Мы – империя, и это входит в наши представления об империи. Вы можете бороться с этим и будете благородными людьми; многие из вас умрут. Но это не изменится никогда».

Изменится ли когда-нибудь роль Светланы Кармалиты во всем, что вы делаете? Кажется, это константа, абсолют. С тех самых пор?

Да, с тех самых. Больше сорока лет назад из утопающего в грязи города Калинина я позвонил тогда еще гражданской своей жене, аспирантке Института истории искусств Светлане Кармалите, и сказал: «Слушай, давай поставим на одну лошадь – на меня. Можно бы на тебя, но какой я искусствовед… Брось все и приезжай сюда».

Прошли годы, многие из них лихие, и тогда же возникла эта формула – стих: «Мы с тобой вдвоем у мачты, против тысячи вдвоем». Враждебные эти тысячи приходили, растворялись, собирались снова, а мы все торчали у этой мачты. Светлана была не просто женой и помощником, а редактором и, главное, соавтором во всем, что я делал. Мы ссорились, почти разъезжались, но это всегда было так. Я все время говорю «я», но это не совсем справедливо. Вернее, несправедливо.

«Проверка на дорогах» была сложным фильмом даже на уровне замысла: тема рискованная, на грани фола. Очевидно, достижение эффекта документальности, предельной близости к исторической правде тоже было непростым.

Я впервые начал понимать, где мы живем и кто мы, когда готовил этот фильм. Мне надо было увидеть, вспомнить жизнь тех лет. Я вертелся и так и эдак, – но вся военная хроника была цензурирована. Иногда можно лицо увидеть, голос услышать, а фамилии уже нет: расстрелян. Тогда я спросил: «Скажите, пожалуйста, а есть у вас раздел “хозяйственная хроника”, где что-нибудь чинят, куют?» Посмотрели и нашли строительство канализации на Лиговке. Принесли пленку – много коробок. Я начал смотреть и все понял. Как все происходило на самом деле? Ковш берет породу или трубу, поднимает… и мы выходим на Лиговку. Видим людей, которые на это глазеют. Ждут, когда можно улицу перейти. И у них лица – серые от авитаминоза, от жизни, от страха, от плохого желудка. На них сырые пальто. У них авоськи с полугнилой едой…

Дело не в том, что канализация. Дело в другом: все, что мы знали о нашей стране, оказалось выдумкой гениального Дзиги Вертова, который, наверное, в дантовом аду сейчас на привилегированном месте! Не надо выдумывать эпох. А он все выдумал. Я хотел увидеть подлинную жизнь – и нашел в этих коробках. Их у нас были километры. Их мы открыли для Симонова, который очень нас за это благодарил. Так же удалось увидеть советские города под немцами – только в «хозяйственной хронике», но уже немецкой. Нормальной, непарадной. Где на заднем плане мальчик играет с собакой.

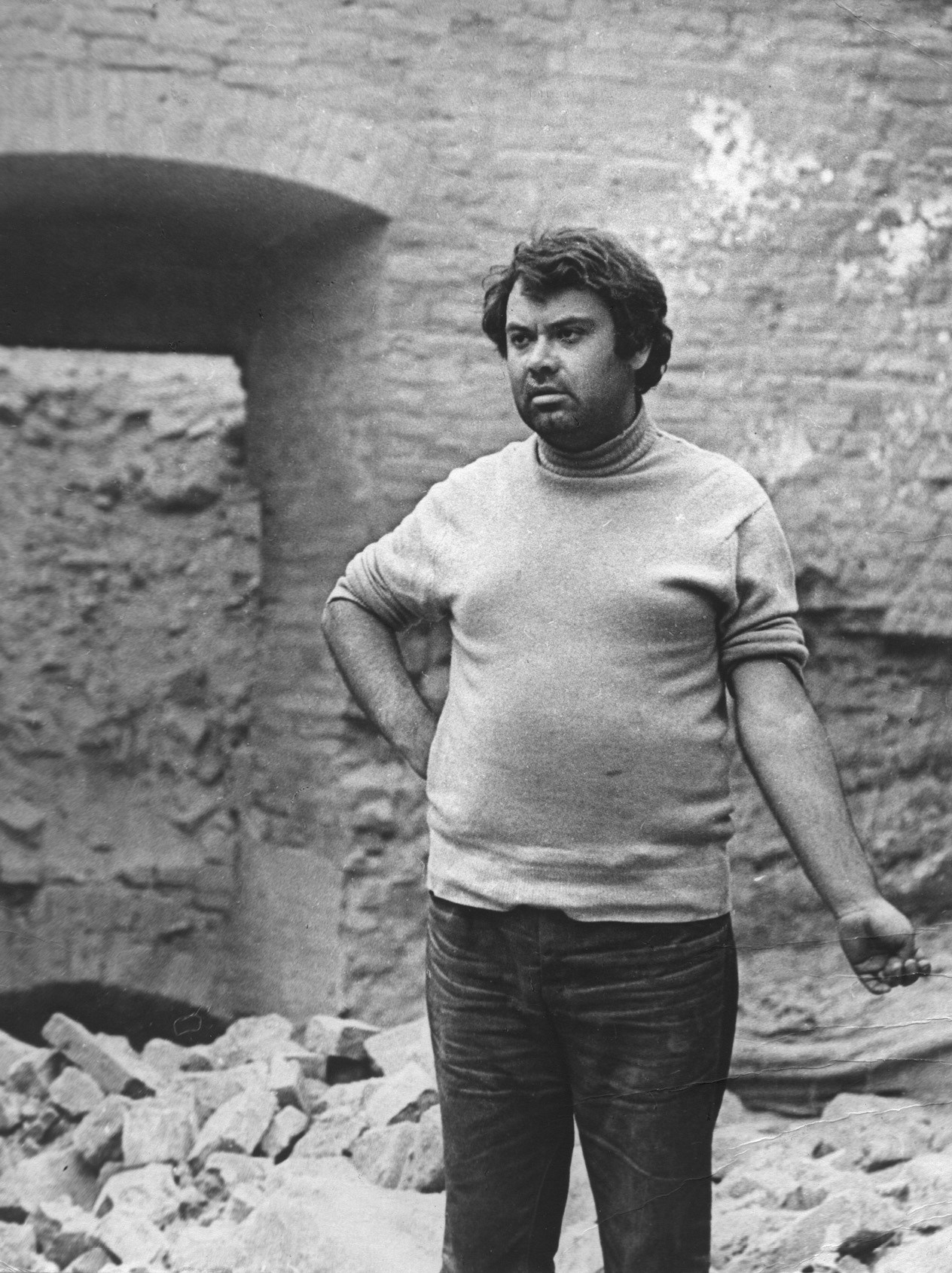

На съемках «Операции “С Новым годом!”» Сцена «проверки на дорогах»

Со вторым режиссером Вадимом Гаузнером. 1969 год

Татьяна Риттенберг и Юрий Герман

Алексей Герман и Светлана Кармалита

Вот и ключ к эстетике ваших фильмов, которая берет начало в «Проверке на дорогах».

Не увидев этот мир, я бы ничего снять не мог. Я открыл не только для себя – для многих – эту замочную скважину, в которую можно подсмотреть, не будучи там. У меня все фильмы сделаны по принципу замочной скважины. Мне всегда это было интереснее всего. Уже тогда я понимал, что или замочная скважина – или Феллини; он выдумщик, он – сказка. Или «Трон в крови». Или самый мой любимый режиссер, Бергман. Я не могу до сих пор объяснить, почему плачу, когда смотрю «Седьмую печать» про этого рыцаря тощего. Это – главный для меня режиссер, а не Антониони: у того играют в теннис несуществующим мячом, и мне это кажется безвкусицей.

Но ваш-то путь другой – он равно далек и от Феллини с Антониони, и от Бергмана.

Я не считаю себя крупным режиссером и крупным художником – клянусь памятью папы, а ничего дороже у меня нет. Что-то получилось, что-то я придумал, но всерьез к себе не отношусь. И все-таки кое-чем горжусь. Например, я показал, как на самом деле выглядели наши партизаны. Ведь ни в одной официальной хронике этого не увидишь. Было запрещено снимать их в немецкой одежде – только в штатском или в советской военной форме. Настоящий их облик можно было только найти в немецкой хронике, в сценах ареста партизан! «Бандиты» сдаются немцам: стоит автобус и идет цепочка – руки за голову – в этот автобус. Не то что их в грузовик, или сразу расстрелять, или сразу повесить, а в автобус. Вот пока они шли к нему, я и успевал рассмотреть, кто как одет. А еще о многом рассказывал Никифоров. Например, о том, что немцы-каратели ездили за партизанами на велосипедах. Очень трогательно.

Меня как-то позвала главный редактор «Ленфильма» Ирина Павловна Головань спросить про партизан – я тогда считался специалистом по этой теме, уж я с ними времени провел немало. Говорит: «Знаете, году в 1944-м, когда пришли партизаны в Ленинград, меня просили взять у них интервью. Я поехала и была поражена. Они все оказались нелюдимые, злобные, нервные, никто не хотел давать интервью. Чем это можно объяснить? Их же встречали как героев!»

Я ей объяснил. Все очень просто. Партизаны – в основном солдаты частей, заблудившихся в 1941 году. Их в большинстве уничтожили, и не немцы, а мы… а также украинцы, литовцы, эстонцы. Самыми жестокими были, говорят, литовцы. Следующие партизаны – 1942 года, их немного. А в 1944-м все пошли в партизаны. Понимали, что те, кто не будет партизаном на момент прихода нашей армии, пропали. Откуда они? Это бывшие полицаи, бывшие служащие при немцах. А если нет, сразу возникал вопрос: как попал в плен? Хотя большинство из них потом воевало в Cоветской Армии, многие брали Берлин, – все, кто не мог этого объяснить, потом сели. Они уже все понимали, предчувствовали – успели побывать у «кума» в особом отделе.

Как вы думаете, что было бы в сталинское время с героями крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» – были бы они героями, пели бы о них песни? Все бы получили по десять лет: они же лежали ранеными в японских госпиталях! Как быть пассажиром в составе дивизии, плывущей на турбоходе «Иосиф Сталин», пассажирском судне, когда им просто не успели выдать оружие, элементарные винтовки? Их зачалили и отвезли – вот и весь плен. Четыре тысячи человек немцы забрали таким образом.

Какое участие в сборе материала и его оформлении в сценарий принимал Эдуард Володарский? Как вообще он стал сценаристом картины?

Во мне была тогда абсолютная вера, что писание – другая профессия, чем режиссура. Кроме того, мне хотелось рядом с собой иметь достойного человека: ведь в случае неприятностей режиссер лишен прав, которые есть у сценариста. Я думал, он будет со мной стоять плечом к плечу, и мы все выстоим. Мы работали со сценаристом Володарским, но говорить об этом мне сегодня неинтересно и к тому же трудно. Я все забыл.

Вы часто говорили, что «Проверка на дорогах» сделана как вестерн. Это задумывалось уже на уровне сценария?

Нет. Я понял, что у нас получается вестерн, уже во время съемок. Смотрите: есть хороший и несчастный ковбой – Лазарев, герой Заманского. Есть плохой ковбой – Олег Борисов. Хороший шериф – Ролан Быков. Плохой шериф – Солоницын. И главный герой боем доказывает, что он – человек. Но американский вестерн – это все выдумки: он замешан на лошадином молоке и чьей-то фантазии. А наш фильм замешан на крови и правде, тем и отличается от вестерна.

Я американские вестерны, кстати, когда-то любил. Были какие-то расчудесные картины, я смотрел их по десять раз. Специально ездил в Белые Cтолбы, многое знал наизусть. Хотя в Америке замечательных картин мало. Совсем мало, и посмотреть их можно только в маленьких кинотеатриках.

Уже первая сцена – совсем не из вестерна. Да, честно говоря, и не из того сюжета, который начинается с появления Лазарева. Закадровый женский голос рассказывает о том, как немцы картошку травили. Это подлинная история?

Первые кадры «Проверки на дорогах» сложились не сразу. От меня требовали, чтобы за кадром звучал по-немецки, с переводом, немецкий приказ. Довольно долго меня мучили этим, чтобы голос сказал: «В связи с усилением бандитской деятельности партизанских отрядов немедленно приказываю вытравить продовольствие, с тем чтобы население ушло и не могло приблизиться к железной дороге…» И так далее в том же духе. В сценарии так было прописано. Я тогда понял, что вместо этого нужен нормальный документальный голос. Долго искали, безрезультатно. Тогда Вадик Гаузнер, второй режиссер, привел мне нашу маляршу, которая ту же самую историю нам и рассказала. Она на самом деле это пережила!

Съемочная группа подбиралась легко?

Очень сложно. Съемки начались с того, что никто не хотел со мной работать! А все потому, что я взял оператором Якова Склянского, человека талантливого, но необыкновенно подлого. Он даже на директора картины клеветал, что тот взял буфетчицу, – а тот никакой буфетчицы не брал; тогда, между прочим, за это сесть было можно. Я его потом выгнал, потому что из его уст я в первый и последний раз услышал, как на меня стучат. Он обещал рассказать о днях, когда якобы производились левые пересъемки. Картину за Склянского потом доснимал Лев Колганов, и в титрах нет оператора.

В первый же день съемки чуть не были сорваны. Вошла директор картины в комнату и говорит: «У нас большие неприятности, я прошу всех покинуть помещение. Наш светотехник в операторской кабине стал приставать к девушке, склоняя ее к оральному сексу. Она его укусила, и он истекает кровью. Я прошу вас позвонить в клинику и вызвать “Скорую помощь”». Я говорю: «Почему это я должен звонить? Сама звони в милицию и сажай паразита». Это была попытка подставить меня.

Подбор актеров в картине – исключительный, но, конечно, центром ее с самого начала предстает персонаж Ролана Быкова, командир партизанского отряда Локотков.

Ролан – один из очень немногих людей, которых можно назвать словом «гений». Если талант – это сумма способностей, то Быков – просто гений. Гениальный русский актер. Достаточно это понять, если посмотреть его в «Андрее Рублеве», «Приключениях Буратино» и «Комиссаре». Он мог плохо сыграть, мог вдруг говорить что-то о том, что «мы – помощники партии». Мог не быть готовым, мог предложить глупость… но при этом он был гений: Быков мне был необходим. Он должен был, как мне казалось, толстовского Тушина сыграть. И я его необыкновенно почитал – хотя мы ссорились невероятно. Я Ролика очень любил, но частично и ненавидел. Например, он брал деньги в долг и никому не отдавал – его все время собирались бить светотехники, а мы его постоянно отмазывали.

Помню, как-то съемки, и Светлана говорит: «Ролан, вот твоя рубашка, которую ты мне дал. Снимай-ка ту, которая на тебе – ты взял ее у Леши, – и отдавай». Тот говорит: «Почему таким тоном?» – «А зачем ты говоришь про Котика, что он идиот?» – «Я говорю про Котика, что он идиот? Кому я говорил?» – «Ты говорил оператору Мукасею, что Котик идиот. Мы лично не знаем Мукасея, но он дружит с Олегом Борисовым, и тот рассказал мне, что ты называл Котика идиотом. Так что забирай свою сраную рубашку и отдавай деньги светотехникам, а то тебя изувечат!» Скандал – причем на съемке…

Проходит дня четыре. Утро, восемь часов. Звонок в дверь. В дверях – Ролан Быков. «Нам надо поговорить». Ну, заходи. «Да, я говорил про Котика, что он идиот. Да, я говорил о нем еще более страшные вещи, которые не могу повторить. И я задумался – почему я их говорил? И понял: потому что я его люблю! Не про всех режиссеров я говорил плохо – а о нем говорил, потому что он меня ломал и заставлял. За это я его люблю». – «Что ж, проходи, я тебя кофе угощу». Он заходит, выпивает кофе и говорит: «Можно, чтобы закрепить это чувство, я у вас несколько дней поживу?»

Снимает ботинки – и его носки приклеиваются к паркету. Вонюч он необыкновенно. Так и идет по коридору в комнату мамы, мы стелим ему постель. Ролан сразу там располагается: садится по-турецки на мамин диванчик красного дерева, достает карты и раскладывает пасьянс. Зрелище было инопланетное – какой-то обезьянник. К вечеру он сказал: «Я со Светланой договорился – ко мне придет костюмерша Галя Бурдыгина». Я ответил: «Ты же приехал из любви ко мне! Давай тогда в гостинице, тут не бардак». Но вечером все равно пришла Галя. Это был досанаевский период его жизни… Потом он пах уже духами.

Как дарование Быкова проявлялось на съемках? Он же, наверное, был своевольный – сам режиссер…

Ролан – очень крупный талант, очень. То, что он сыграл в финале «Андрея Рублева»… Тарковский сам говорил, что этот финал именно Ролан придумал. Он и для нас придумывал что-то невероятное. Иногда – прелестно. Например, именно он придумал то, что в начале он мальчика за ухо дерет. Иногда придумывал ужасно. Он каждый третий день к нам приезжал, входил в нашу спальню, садился в ногах кровати и начинал.

«Вот что я придумал. И если ты скажешь, что это херня, – я тебя! Немцы наступают на деревню, я кричу – “Всем отходить к Коровьему болоту!”, и все бегут. Зима, все погружаются в грязь и идут по болоту, только головы торчат». Я отвечаю: «Ролик, ты же маленький, ты утонешь!» Этого он не продумал… «Да – говорит, – но я же командир, я буду на коне!» «Ролан – отвечаю, – но тогда и роль кончится, и кино кончится, если старухи и дети будут пешком, а ты один будешь на коне. Ты же тут играешь народ, великий русский народ!»

«Ну ладно, черт с тобой. Слушай еще. Мы возвращаемся, деревня сожжена, и мы сушим свои шмотки на пепелище – такого кадра нет даже у Довженко, ни у кого нет!» А я ему: «Да и черт с ним, нам нужна простая картина! Картина про народ, который не жалеет никто – ни комиссары, ни немцы. Немножко жалеет твой герой. А сушилку пусть делает Тарковский. Нам нужно просто кино, нам нужен “Василий Теркин”. “Переправа, переправа…”»

Ролик кричит: «Все, я с тобой не работаю! Ты зашоренный, ты неинтересный. Я ухожу». Уходит, а потом возвращается с директором картины, который несет талмуд – а в нем написано: если Ролан расторгает с нами договор по своей инициативе, то он обязан оплатить стоимость всех кадров, в которых он снимался. Ролан в запале об этом забыл. Это тысяч сто. Последняя валюта, которую Ролан видел, – три рубля, и то позавчера… Ролан мрачно плетется – и никуда не уходит. Правда, на самом деле он очень ценил эту роль и очень хотел ее сыграть.

Мы выезжали на съемки, и все менялось. Он создавал прелестную атмосферу легкости и похожести. Когда мы снимали под Калинином, в пятидесяти километрах, я испытал ощущение счастья. Мы тогда полночи пили! Приехали мы в город, и Ролан оставался в своем съемочном костюме и гриме. Вышли два грузина, дали ему сотню и сказали: «Дядька, сбегай, принеси две бутылки коньяка, а то тут нету!» Не узнали его. Мы были невероятно горды. Как мы их поили, как мы их кормили!..

Ролан был не совсем человек – он был помесь человека с кем-то. Допустим, он вдруг что-то хорошее предлагает артисту Гене Дюдяеву. Он в восторге, я в восторге, мы его благодарим. Через пять минут Ролан уходит в угол – он понимает, что теперь тот сыграет этот кусочек лучше, чем он сам! Возвращается обратно мрачный и начинает отговаривать Дюдяева или Заманского это играть. Во-первых, это ужасно пошло! Во-вторых, он не будет сниматься в этом эпизоде! Это его изобретение, он запрещает его использовать! А я орал: «Заманский! Не слушай обезьяну! Обезьяна хочет, чтобы ты сыграл хуже, чем он!»

Вы были тогда довольны результатом? Или все-таки ансамбль актеров был слишком неоднородным?

Я не отношусь к «Проверке на дорогах» с большим пиететом или уважением. Я надеялся всех актеров – и профессиональных, и непрофессиональных – совместить в какую-то общность под названием «русский народ». Но сейчас время прошло, и я считаю, что у меня не получилось. Ролан есть Ролан, хоть мы ему и придумали ментовские штаны… Все равно – были артисты и были неартисты. Хотя артисты были хорошие, и мы дружили. Сейчас я снимал бы совершенно другую картину. Не брал бы известных артистов. Я всегда восхищался Майей Булгаковой, восхищался Солоницыным – но я никого из них бы не пригласил. Я бы попытался брать типажи.

Заманский был типаж или артист? Известным на тот момент он уж точно не был. И, пожалуй, сыграл в «Проверке на дорогах» лучшую роль в своей жизни.

Главную роль в «Проверке на дорогах» очень хотел играть Высоцкий. Но это была бы катастрофа. Был бы фильм-клубника, он бы там еще песенку спел. Он прекрасный артист, однако он не был бы простым русским солдатом; великий Высоцкий не годился. Он был над народным пониманием солдата, он – нечто большее, чем солдат. А требование мое было – рассказ о судьбе русского солдата. Никто не подходил на роль так, как Заманский. Мы пробовали разных артистов, но серьезным кандидатом был только он.

Владик Заманский был скромный, улыбчивый и прелестный. Я к нему давно присматривался. Он очень тяжело воевал: остался из всей бригады один его танк, и все ждали, когда его сожгут. К тому же Заманский сидел во время войны; был арестован и получил срок за то, что ударил офицера. А потом как заключенный строил химический факультет университета. До моего фильма он играл довольно мало – где-то сыграл уголовника, еще у Тарковского в «Катке и скрипке». Артист он не сильный, с Роланом не сравнить… Но мы довольно близко сдружились. Он даже жил в нашей московской квартире.

А с Солоницыным было легко работать?

Он был странной смесью разных качеств. Все время страдал из-за своих жен, которые отказывались с ним жить столько, сколько ему необходимо… Это для него был принципиальный вопрос. Он был совковый, несчастный, подловатый человек. Хотя по отношению ко мне не подличал никогда. Я видел, как он подлизывается к Герасимову и какие тосты ему поет. Не понимал, что он сам вырастает в фигуру большую, чем Герасимов. Еще грозился, что скажет завтра-послезавтра Тарковскому, что так вести себя нельзя, чтобы тот вспомнил свою совесть. Но я с ним Тарковского обсуждать не хотел. Мне было достаточно знать, что я живу в одну эпоху с потрясающим режиссером, и для меня честь – руку ему пожать.

Вероятно, важнее Солоницына было ваше решение задействовать непрофессиональных артистов наравне со звездами?

У меня в том фильме впервые снялся Геня Дюдяев. Он там в начале фильма арестовывает персонажа Заманского. По основной профессии он делал авторучки, но на самом деле был настоящий артист. В «Двадцати днях без войны» он тоже сыграл замечательный эпизод – летчика в поезде; потом бегал по платформе и искал водку, мальчик перед ним снимал шапку, а в финале сцены он встречал маму на вокзале. Я просил Товстоногова принять его в театральный институт! В итоге он заболел, кажется, шизофренией и выбросился из окна.

Геня Дюдяев был для меня термометром. Все артисты, с которыми я работал, начиная с «Проверки на дорогах», должны были сыграть сцену с Дюдяевым. Дюдяев был абсолютно органичен, а артисты – нет. Они помогали ему и учили его, думая, что он пробуется; на самом деле пробовались они. Самые большие. И Гурченко, и Никулин, и Быков, и Губенко играли с ним. Чуть что – я вызывал его и придумывал какую-то сценку с ним. Именно он выстраивал ансамбль. Если Никулин и Гурченко могли сыграть с Дюдяевым без шва, они годились. А с другими без шва не мог – значит, они не годились!

Я однажды ему не поверил и взял Кононова. Я его очень любил и ценил, понимал, что он прекрасный артист, но в «Двадцать дней без войны» он не лез, хоть ты умри! Я тогда умолил Симонова сделать авторский голос и положить его на сцену с Кононовым. Симонов потрясающе продемонстрировал себя как редактор. Он спросил: «Что вас так раздражает в Кононове?» Я ответил: «Он из самодеятельности, где показывают пленных немцев, он не живой человек. В “Андрее Рублеве” он великий артист, а тут нет». «Хорошо», – сказал Симонов и ушел. А потом вернулся с текстом: «…Паша Рубцов в этой своей пилотке, похожий на пленного фрица…» И спас меня, потому что я на это не мог смотреть. Кстати, Симонов потом не раз показывал, какой он редактор. Как он мат заменял! Писал над словами «Лопатин выматерился» свою правку: «Лопатин беззвучно выматерился в сторону немцев»

Кто-то из выбранных вами артистов вызвал сомнения у начальства?

Что интересно, мне не утвердили на «Проверку на дорогах» ни одного актера! Ни Быкова, ни Солоницына, ни Заманского. Ролану очень радовались, а утверждать не хотели. На его роль мне утвердили Глазырина или Санаева. А еще утвердили Юрия Соловьева из Ленинградской студии киноактера, хорошего артиста. Я же был молодой режиссер, дебютант! Я не имел права пробовать только одного – я должен был пробовать разных. Даже на роль деда-партизана мне утвердили довольно привычного Трусова и не утвердили Федю Одинокова, который представлял собой образ партизана с плаката.

Так что – пробовали других?

Да. На роль Ролана пробовал Евстигнеева. Приехал артист, перед которым я благоговел, мы с ним сели. Оделся он очень театрально, я его долго переодевал. Потом я стал ему рассказывать, что надо сыграть русский народ. А он вдруг сказал: «Слушай, у вас смена с четырех, а сейчас два. Ты раскладушку достать не можешь? Я посплю. Ты не волнуйся, я тебе все сыграю, а пока дай поспать». Ну, что делать – великий артист! Прошу раскладушку, отгораживаю угол павильона, стелю простыню. Все ходят на цыпочках – спит Евстигнеев. Потом его будим, он долго вспоминает, кто я такой. Появляется партнер, с которым они когда-то снимались, долго хохочут по этому поводу…

А потом – цоп! – он ничего не может сыграть. Глупо, непохоже, театрально. Три, четыре, пять, семь раз. Наконец я говорю: «Можно мне сказать, что я думаю? Вы играете глупо, непохоже и театрально. Это даже показывать худсовету срамно – это срам для артиста вашего класса». Дублей девять мы с ним сняли, ничего не получилось. Он походил-походил и говорит: «Знаю, что тебе надо, сейчас сделаю. Надо социалки прибавить». Это меня потрясло в великом артисте, и я сказал: «Давайте, пока я вас уважаю, а вы мало обо мне знаете, расстанемся. Ничего не получается. Не ваша роль». Мы расстаемся.

А вот какой была следующая встреча. Много лет спустя я выхожу на сцену страшно набитого зала объявлять премьеру «Астенического синдрома» Муратовой, и ко мне подходит маленький человек: «Просим объявить, что в Англии только что скончался великий русский артист Евстигнеев». Я объявил. Зал ахнул. А я заплакал.

То, что в «Проверке на дорогах» как минимум четыре актера Тарковского – Быков, Заманский, Солоницын и Бурляев, – случайность?

Это не совпадение и не случайность. Это жалкость моя. Если бы я снимал фильм через два года, мне уже не был бы нужен Солоницын. Бурляев – тоже пустяки, можно было найти другого. Только Ролан Быков мне был необходим. Я, кстати, специально ездил в Москву и два дня смотрел пробы к «Андрею Рублеву». Фильм нельзя было смотреть, а пробы – пожалуйста!

С Владимиром Заманским на съемках «Операции “С Новым годом!”»

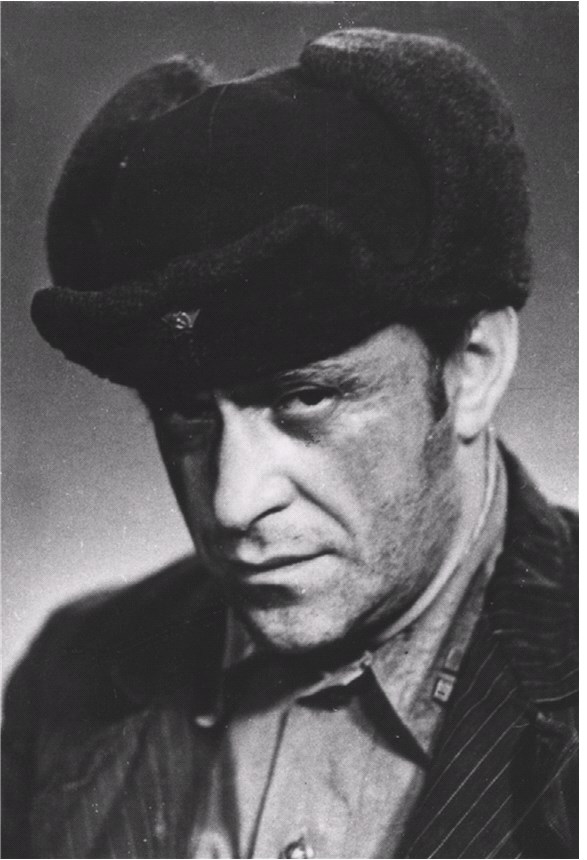

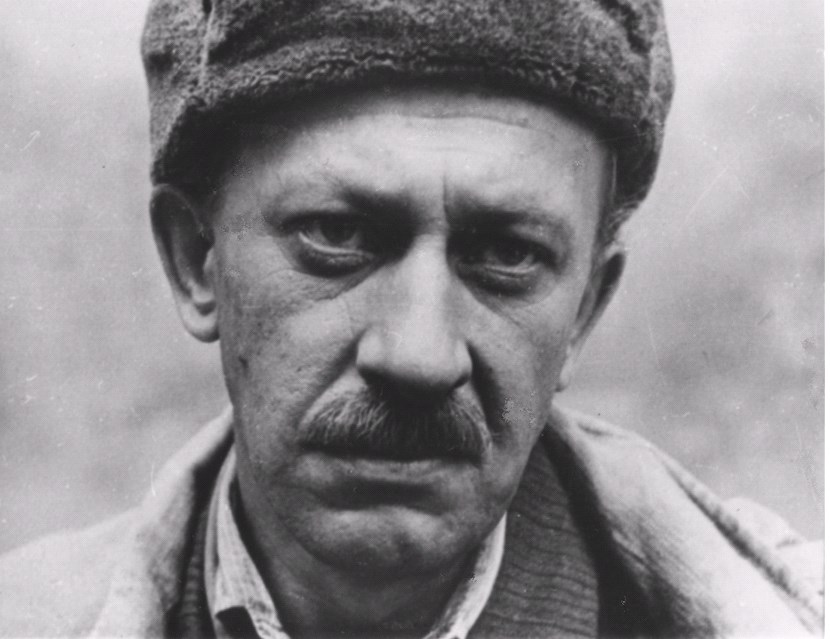

На роль командира партизанского

отряда Локоткова пробовались

Алексей Глазырин

и Евгений Евстигнеев,

но утвердили в итоге Ролана Быкова

Каким тогда было ваше отношение к Тарковскому? Изменилось ли оно со временем?

Когда мы снимали в Калинине, однажды вдруг пришли местные артисты. Пришли и говорят: «Сегодня в пять часов утра в нашем кинотеатре будут показывать “Андрея Рублева”. Скидываемся по три рубля». Абсолютно все тогда было запрещено… Выходим без четверти пять. Идем – ночь, зима, по сугробам бредут люди. Садимся. Полный зал. Думаю: сейчас нам покажут кинохронику, как он писал иконы. Но показывают нечто другое – прекрасного «Андрея Рублева». Выходим, стоит грузовик. В него судорожно закидывают коробки с пленкой, ж-ж-ж-ж – и уехал. Никто, кажется, тогда даже не настучал. Потрясение на всю жизнь.

Для меня с тех пор «Андрей Рублев» – главный фильм Тарковского. «Солярис» – слишком советский фильм. Там пилот Пирс сам не видел хронику, которую привез: не могло такого быть! Я не верю… Все фильмы Тарковского – великие, но только в «Андрее Рублеве» я чувствую, что он по-настоящему залез мне под ребра.

Кстати, с Тарковским я знаком не был. Из моих картин он видел, кажется, только «Двадцать дней без войны». Но довольно много обо мне говорил. Я был для него один из трех или четырех российских режиссеров – вместе с Параджановым и Сокуровым. Он обо мне сказал однажды такие слова: «Это очень хороший режиссер, но он никогда не будет знаменитым». Я попытался однажды ему дозвониться, но глухо молчал телефон: я был тогда во Франции, а Тарковский уже совсем был плох. Просто хотел ему сказать, что здесь его все любят и ждут… Мне казалось, что он почему-то жутко безвкусно одевается – эти длинные костюмы из дешевой материи. Но глупо оценивать его фильмы в категориях «хорошо» и «плохо». Он свое место занял бы даже в том случае, если бы сделал одного только «Андрея Рублева».

Вы упомянули Калинин. «Проверка на дорогах» снималась там?

В разных местах. В том числе на рынке в Черновцах – там снимали Германию, в конце. Только на рынке можно было танки гонять по кругу. Еще снимали на закрытых танкодромах в Солнечногорске. А кроме того, в окрестностях, в лесу неподалеку. Нетрудно было искать натуру: была нужна Россия, Россия, Россия и много русских людей. Ведь и фильм об этом: «пожалейте русского солдата». Есть там эпизод, когда Олег Борисов и Заманский уходят ночью на операцию. А там горит костер, у него какой-то человек играет на гармошке, и танцуют какие-то люди. Что-то в нем было такое тоскливое, что я дал ему играть на гармошке много метров! А на гармошке играл местный спившийся прокурор, который наутро повесился… Что до Калинина, то в его окрестностях мы нашли ту деревню, в которой начинается действие фильма.

Легко нашли?

Наоборот, было очень сложно. Во время выбора натуры группа даже восстала против меня. Они сказали, что не могут столько искать натуру без обеда – и отказываются. Сказали: «Вот столовая, мы уходим есть, а ты хоть увольняй нас на следующий день». Что самое ужасное, ушла и Светка. Я сказал: «Суки, бляди!», – но они ушли. А мы уже полтора месяца к тому моменту искали брошенную деревню, но найти не могли. Слухи были о таких деревнях, а найти их можно было только в тайге. До них и не доберешься. Нам была нужна брошенная деревня, чтобы ее сжечь. Я выхожу из столовой, километрах в двухстах от Калинина, а там сидят на углу мужики. Спрашиваю: «Ребят, а у вас брошенной деревни нет?» Они смеются: «Как раз у нас и есть». – «А где?» – «Да вон там, если перешагаешь через то поле, где говна по пояс, – так сразу за ним».

И я пошел. Один, с палкой. Прошел через невероятную грязь. Не знаю, по-моему, эту грязь должны покупать все европейские страны – она не только вылечивает от всего, она резину расплавляет! И вышел. Хоть плачь – все, что мне нужно! Брошенная деревня. Ни души. Оставленные кувшины, тряпки какие-то висят, огромный продавленный коровник, запустение полное и много домов. Я бегу – а я жирный, с трудом бегу – обратно. Там все пообедали и выходят: «Ну, поехали?» Я отвечаю: «Пешком поехали, суки!» И мы пошли туда все вместе.

Так каждый раз и месили грязь?

Потом на место съемок мы ездили на танках и бэтээрах, поскольку картина была военная. Бэтээры застревали! А еще лучше, чем танк, проходила лошадь. Был у нас прелестный консультант и прелестный дядька – генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза Драгунский. Он очень нам благоволил. Его дружок – генерал, тоже Герой Советского Союза Сабуров – командовал партизанской армией в 35 тысяч человек во время войны, на границе Украины и Белоруссии… Так вот, Драгунский приехал к нам на бэтээре КШ – огромном, высоком, для пушек, – а на нем сверху был ЗИМ. Он пытался руководить нами из ЗИМа, и я с трудом умолил его спуститься вниз, выпить водки.

Снимали в тех условиях, которые обнаружили, или строили свою декорацию?

Сначала мы вызвали охрану, чтобы дома не растащили на дрова: ведь именно по этой причине исчезают деревни в России! Но охрана запивает и сжигает один дом, а там каждый дом на счету. Тогда мы вызываем комбинаторов. Они смотрят и говорят: «Алексей Юрьевич, у вас восемь домов (а они к тому моменту еще один сожгли). Давайте мы вам сделаем двадцать! Мы их привезем и подвесим – точно такие же. Будет перспектива улицы – огромной, длинной, деревенской, засраной улицы. Недорого!» Договорились, они уехали и быстро вернулись. Привезли с собой плоские картонные избы. И вот настает один из первых съемочных дней. Приехала массовка – люди из этих мест, которые все знают, потому что их тут на самом деле бомбили со страшной силой. Как только первый пиротехнический взрыв – крик, ор, истерики, слезы… И побежали к тому же лесу, к которому во время войны бегали. Были среди них и охотники, у которых отобрали лицензии за отстрел лосей. А по всей улице висят эти избушки, грея мое сердце.

Наконец приходит материал. Замечательно бежит массовка, прыгает одноногий мальчик, а в воздухе на толстых веревках висят избы! Иванушка-дурачок какой-то. «Это что такое?», – говорю. «Это потому что мы вам сказали снимать в 12:05, а вы снимали в 12:15. А тут каждая секунда важна». Пересъемка… Опять висят избы! Комбинаторов я выгнал, избы они увезли; ничего совместить было нельзя, и откуда они это придумали – я не знаю. Дальше я помню только, что во всех углах «Ленфильма» стояли эти избы с длинными веревками. Никто их не брал.

Как вы шли к ощущению почти документальной достоверности? Копировали хозяйственную хронику? Как-то особенно работали с декораторами и художниками-постановщиками, с костюмерами?

Во всех фильмах мне очень помогали щиты. Они до сих пор стоят на студии. Щиты, на которых настрижено много-много кусочков из классической живописи. Земной. Бочка брейгелевская, у бочки дядька. Дворец. Сральник. Саночки. Шапочки, перчаточки, сапожки. И классика, и неклассика. Это – к последней картине. Штук сто их было.

У меня таких щитов было полно по каждому фильму. По ранним фильмам – фотографии. Я время от времени должен был к ним сбегать, у них посидеть. Там я понимал, вру я или не вру. В них я или не в них. Надо было напитаться до предела, а потом вернуться и посмотреть на свой кадр: похож или нет? Если нет – снимать заново. Собирать мы их начинали в самом начале. Мы садились за режиссерскую разработку, и специальный человек в это время набирал фотографии. По «Проверке на дорогах» – лица, лица, лица. Мне надо было видеть лица.

А когда мы готовились к «Двадцати дням без войны», это сделал Симонов. Он выступил по телевидению и сказал: «Если у вас на чердаке лежат старые вещи, которые вам не нужны, мы их купим – хотя у нас совсем немного денег на это, но в них снимутся люди, они помогут воспроизвести эпоху. Если есть старые фотографии – несите».

Как мы собирали это все, унижались, платили фронтовым фотографам! Как старались… До сих пор помню фотографию солдата без ноги, который несет сапог – и в нем портянка чистая. А потом на картину «Лапшин» поездом, на платформах, привезли для съемок наш автотранспорт: он был весь обклеен моими уничтоженными щитами – тем, что осталось от «Проверки на дорогах»… Их использовали, чтобы не поцарапать автобусы. Как обшивку. Я ничего не мог сделать. Мне это не принадлежало, картины были выброшены на помойку. Был приказ: «Фильм изъять, всех виновных в изготовлении строго наказать».

А как вы одевали партизан – в соответствии с немецкой хроникой?

Для «Проверки на дорогах» у нас было еще довольно мало старых вещей. И я не сразу осознал, что партизаны у нас в фильме ходят как-то не так одетые. В какой-то момент мне удалось узнать от партизан, что те, как они сами сказали, «были на довольствии у румын и немцев». Но это было категорически запрещено снимать фотографам! Чтобы сфотографировать, их переодевали. А мы переодевали партизан обратно. На человеке обязательно должны были быть немецкий китель или цепочка, еще побрякушка какая-нибудь. Сапоги, брюки офицерские. Были перемешаны яркие элементы костюма. У нас, к счастью, были и румынские, и немецкие, и венгерские костюмы, были кожаные куртки, были советские офицерские костюмы.

Помню, в какие смешные вещи я влипал. Стою и рисую российский триколор на каске Заманского – это был символ освободительного движения. Светлана подходит и спрашивает: «Что ты делаешь?» Я говорю: «Триколор рисую». Она отвечает: «Нет, гляди глубже. Ты кладешь нашу картину на полку». Говорю: «Знаешь, они такие серые, они ничего не знают – что такое полустертый триколор?» Но они все знали. Даже знали, что лакированный козырек Петушкова – как я его ни маскировал под артиллериста – обозначает, что он из НКВД. У них у всех были лакированные козырьки.

Единственная серьезная накладка в «Проверке на дорогах», которой я сейчас очень стыжусь, – это немцы-эсэсовцы в черных шинелях. На самом деле на операции эсэсовцы в черных шинелях не ходили – они ходили в общевойсковой форме. Обидная штука. Я ведь с самого начала вместе с художником по костюмам принимаю одежду каждого человека, включая массовку.

Помимо неточности в костюмах, которую мало кто заметит, кроме вас и некоторых историков, «Проверка на дорогах» имеет еще одно принципиальное отличие от ваших последующих картин: закадровая музыка.

Музыку к фильму писал Исаак Шварц. Не могло быть и речи о том, чтобы не он писал мне музыку! Он был мой довольно близкий дружок. Я его очень уважал за музыку, хотя он был халтурщик – писал невероятно быстро… Впрочем, Пушкин тоже, возможно, был халтурщик. Один халтурщик может написать «Не обещайте деве юной…», а другой не может. Исачок был наивный. Он развелся со своей женой Соней – маленькой и толстой, а его дочка родила ему внука-негра. Сумасшедший дом. Шварц при мне дико кричал на Гришку Аронова – обвинял его в том, что тот скрыл секрет: оказывается, можно, когда ты спишь с женщиной, закрыть глаза и представить себе другую! Этим, собственно, занимаются все – от индейцев до жителей Крайнего Севера. Но Шварц был возмущен: «Идиот! Я бы никогда не ушел от Сони. Я бы закрыл глаза и всех перетрахал».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Скважина Дрейка

Скважина Дрейка Джордж собрал основателей компании и рассказал им о своем озарении. Партнеры были готовы приступить к делу, но между ними возник спор о распределении имущественных прав. В итоге бизнес разделился, и Биссел с Эвелетом создали на обломках Pennsylvania Rock Oil Company