Графика и наклейки

Графика и наклейки

Матисс был не только живописцем, который много сил положил на то, чтобы сообщить живописи наибольшую силу красочного воздействия. Всю жизнь он много рисовал и гравировал, и в графике он всегда очень графичен. Недаром в рисунках и в гравюре он почти не пользовался подцветкой и всегда добивался возможности передать свой образ черной линией или черным пятном.

Развитие графики Матисса в известной степени соответствует развитию его живописи. В работах 10-х годов, в годы фовизма, он пользуется сильными, тяжелыми, даже грубыми штрихами (илл. на стр. 18). В графике 20-х годов, особенно в серии офортов одалисок, побеждает изящество линий, виртуозность исполнения, но им не хватает глубины и значительности (илл. на стр. 34). В 30-х годах в рисунках появляется стремление к большой форме, величавая простота, обобщенность. Некоторые рисунки его выглядят как так называемые синопии к фрескам (илл. на стр. 36). В 40-х годах Матисс одними черными контурами или силуэтами достигает красочного впечатления, впечатления прозрачности и узорности, ритма и стройности (илл. на стр. 37). В эти годы Матисс усердно рисовал у себя в саду в Вансе ветки апельсиновых деревьев и зреющих плодов. В издании серии „Две девушки за чтением” в журнале „Verve" по замыслу художника воспроизведения картин чередуются с рисунками; картины бросают на них красочные отсветы, и вместе с тем рисунки эти служат интервалами. Белая бумага, которой так дорожил художник, звучит благородно, как цвет. В предисловии Матисс пишет: „Я рисовал орнаменты в саду”. Поистине, сделанные с натуры рисунки так обобщены и ритмичны, что их можно назвать орнаментами.

Среди многочисленных книг, иллюстрированных и оформленных Матиссом, особенно выделяются: „Пасифая” Монтарлана (1944), „Образы” Реверди (1946) и „Стихи о любви” Ронсара (1948). Характерная особенность работы Матисса в книге — он всегда исходит из целого и общего, из текста, из формата книги, из характера шрифта и рассматривает графику как составную часть всей книги. Он высоко ценит белизну бумаги, где возможно ее щадит, избегает ее перегрузки, повышает силу ее воздействия контрастным выделением черного. Из рук его выходят книги, в которых все до мельчайших частностей подчиняется единому художественному замыслу.

Поэма Монтарлана „Пасифая” послужила для художника поводом для того, чтобы погрузиться в мир глубокой древности. В своих гравюрах по линолеуму Матисс белыми штрихами по черному воссоздает самое рождение мифов из живой действительности. В изображении двух обнимающихся влюбленных на фоне звездного неба переданы и страстность объятий, и красота арабеска, образуемого сплетенными телами и прядями волос, и звезды, как гвоздики, словно прибитые к листу, и, наконец, достигнуто превращение черного фона в ночное небо (илл. на стр. 55). Сама реальность у Матисса фантастична, фантастичное- реально осязаемо. В другой его гравюре рога не только увенчивают красивый овал женской головки, они, как и ее голова, вырастают из ее стройной шеи, составляют неотделимую часть этого сказочного существа с чуть заостренными, как у козули, ушами (илл. на стр. 54).

В иллюстрациях к стихам Реверди Матисс решается на то, чего он обычно избегал: на передачу психологических состояний. В склоненных миловидных женских личиках сквозит печаль, тревога и тоска человека, то есть все то, чему посвящены и стихи поэта. Матиссу достаточно одного легкого очерка головы, чтобы дать представление о душевной красоте женщины, об ее отзывчивости или о робости и стыдливости (ср. илл. на стр. 37).

В иллюстрациях к своему любимому поэту П. Ронсару Матисс ограничивается легкими, как бы небрежными рисунками на полях. В большинстве иллюстраций изображается головка красавицы, рядом с ней ветка цветка. В одном из рисунков художник переходит к языку иероглифов: переданы очертания нескольких поющих соловьев и горшок с цветами с надписью на нем: „Люблю Марию“. Наивное изобразительное письмо — певцы любви, дары весны, признание сердца — все это составляет красивый узор, заполняющий белую страницу.

В последние годы своей жизни Матисс в силу болезни почти бросает масляную живопись и переходит к наклейкам из цветной бумаги (по-французски „collages", „decoupages" или „gouaches decoupees"). Наклейками начали пользоваться еще много раньше, кубисты до Матисса прибегали к ним. Но у них они имели иной смысл: в картину вклеивались куски газет, этикетки спичек, куски обоев как элементы бытовых предметов, способные обогатить фактуру масляной живописи. Матисс рассматривал наклейки как средство создания произведений „чистой живописи”. Он вынужден был обратиться к этой технике, так как не имел сил держать в руках кисти и палитру. Но в сущности все его развитие как художника вело его к этой технике. Еще в начале его творческого развития прекрасная эрмитажная картина „Арабское кафе” (1912–1913) написана маслом такими обобщенными красочными силуэтами, какие восторжествуют в его позднейших наклейках.

В ряде произведений Матисса 40-х годов, хотя и выполненных масляными красками, уже есть черты, предвосхищающие позднейшие наклейки, и вместе с тем переход к наклейкам был подготовлен опытом художника в области графики. В наклейках Матисса образ возникает из соотношения чистых тонов, гладко закрашенных плоскостей. В них не скрывается, что они склеены из отдельных кусков окрашенной бумаги. Впоследствии Матисс обнаружил в этой новой технике свои преимущества. Он называл наклейки живописью при помощи ножниц, сравнивая работу над ними с работой скульптора, который резцом проникает в толщу камня. Нередко художник сохранял следы своей работы ножницами. Окраска бумаги происходила под руководством самого художника. Некоторые его цветные наклейки впоследствии были переведены в цветные литографии.

Одна из ранних наклеек Матисса — это фигура танцора 1938 года. Она сделана была им в связи с работой над занавесом и декорациями к „Странной Фарандоле”, балету, поставленному Л. Мясиным на музыку Первой симфонии Д. Шостаковича. Всего лишь одна фигура, розовый торс танцора на ярко- красном фоне, черный и желтый квадратики — это повязка на бедрах. Предельный лаконизм, но выразительная поза, красиво вписанный в прямоугольник силуэт. Простейшим соотношением цветных силуэтов создается впечатление, что художником схвачено нечто самое существенное.

Серия цветных наклеек, переданных в литографиях, была объединена Матиссом в альбоме под названием „Джаз”. Все они посвящены цирку. К образам цирка примешиваются детские воспоминания художника. В одних случаях зрительные образы легко угадываются, в других намек трудно понять без пояснительной надписи. Детское чистосердечие и радость смыкаются с глубокомыслием достигшего старости художника. Здесь царит полная откровенность, полная свобода воображения. Зрительному ряду листов соответствуют краткие записи и изречения художника по разным поводам жизни (в уменьшенном издании литографий они написаны рукою самого художника).

Серия открывается изображением клоуна на фоне черного пролета. Он стоит перед ним, как бы зазывая людей. Его фигура выделяется своей белизной, точно засыпанной белой пудрой, красные пятна, быть может, намекают на румяна на щеках. В другом листе на фоне темно-синего ночного неба вырисовываются световые рекламы цирка, на белом экране быстро проносится фигурка акробатки. Следующий лист занимает профиль важного носатого директора цирка и два ряда золотых пуговиц его фрака. Затем идет „Беспокойный сон слона“ (его фигура на шаре едва различима, почему эту картину нередко воспроизводят в перевернутом виде).

За слоном следует прелестная цирковая лошадка (илл. на стр. 78). Переставляя свои деревянные ножки, она послушно отвешивает поклон. Лошадка малиново-красная на синем фоне. Желтым росчерком передан пересекающий ее силуэт бич наездника. Красное, черное, белое, желтое и зеленое — в одном сочетании этих красок, равно как и в богатой мишуре узоров, схвачено нечто цирковое.

За лошадкой следует еще более страшная, чем голова директора, зубастая маска волка.

Один из самых красивых и нарядных листов называется „Икар“ (илл. на стр. 77). Видимо, имеется в виду гимнаст среди огней под куполом цирка. Белый силуэт фигуры резко выделяется на синем небе, усеянном огромными, как подсолнечники, золотистыми звездами. Черная диагональная полоса за ним намекает на то, что, падая на землю, фигура быстро пересекает поле листа. Конечности фигуры не обозначены, она так быстро проносится перед глазами, что их невозможно разглядеть. Его руки раскрыты, как крылья, одна из них поднята. На груди Икара различимо его огненно-красное сердце, превращенное в подобие небесной звезды, обращенное своими лучами к небу. Красный цвет его намекает на то, что сердце гибнущего смельчака обливается кровью. Лист этот решен, как плакат, способный мгновенно остановить внимание зрителя и заставить его задуматься.

В листе „Похороны Пьеро“ (илл. на стр. 79) представлена прелестная крошечная карета с впряженной в нее парой лошадок, которые несутся, высоко задирая ноги, — что-то вроде наших народных игрушек из Городца. Черное и белое — создают траурное впечатление. Но в голубой карете светится, как огонек, красный цветок, видимо, намек на разбитую любовь. На малиновой рамочке торчат метелки деревьев и разбросаны по земле желтые, розовые и черные лепестки — шуршащие осенние листья. Не многие из больших мастеров нашего времени проявили столько чуткости к ребенку, как Матисс в этом очаровательном листе. И какая радость сквозит в его красках! Сколько изысканной красоты, интригующих намеков и вместе с тем какая безупречная точность языка!

В одном из листов серии (илл. на футляре) Матисс ограничился сопоставлением двух женских торсов: синего на белом фоне, белого на синем. Здесь уже ничего не происходит, ни о чем не повествуется. Этот лист можно сравнить с краткой, но емкой и мудрой сентенцией. В поисках сущности вещей художник отбрасывает все наносное и второстепенное. Два этих обломка античного мрамора, гибкие и стройные, как вазы, подобны друг другу, как зеркальные отражения, но, как и все живое, не вполне тождественны. Неотделимые друг от друга, как позитив и негатив, они хоть и сразу врезаются в память, но созданы для длительного созерцания, способного даровать человеку покой и душевное равновесие.

В своих пояснительных замечаниях к серии „Джаз“ Матисс признается: „Если я доверяю моей рисующей руке, то только потому, что, уча ее служить мне, я ни на один миг не даю ей завладеть моими чувствами. Я тонко ощущаю малейшее ее отклонение, малейшее разногласие со мной: между ней и тем „неведомым” мне, что по видимости ей подчиняется. Моя рука — только продолжение во мне моей чувствительности и моего разума. Чем легче она, тем лучше повинуется. Служанка не должна становиться госпожой”.

Одно из самых значительных последних произведений Матисса — это созданная им за два года до смерти цветная наклейка „Печаль короля” (илл. на стр. 84–85). Некоторые критики находили в этой работе всего лишь детскую наивность, беспомощность старого мастера. Между тем Матисс доказал в ней, что его поэтика, его привязанность к „чистой живописи” не исключает возможности ставить в искусстве и большие человеческие вопросы.

В щукинском панно „Танец” восхитительно дерзание молодости, в лучших одалисках 20-х годов — ощущение блаженства, в мерионском панно мастерски решена трудная декоративная задача. В последней крупной работе, в „Печали короля”, образ стал еще более емким, сложным, быть может, менее отчетливым, но благодаря этому и более значительным и человечным.

Название этой цветной наклейки — „Печаль короля” — может вызвать в памяти картину Рембрандта „Царь Саул”, старца, плачущего при звуках музыки и вытирающего слезы. Матисс высоко чтил Рембрандта, но шел он иным путем. Он много размышлял о библейских царях и в том числе о Давиде, собирался иллюстрировать „Песнь песней”. Из этих его раздумий и исканий и родился его шедевр.

Фигура короля охарактеризована лишь в самых чертах. Главное — это зрелище перед ним, которое должно развеять его печаль, заставить его забыть о старости, пробудить в нем сладостную иллюзию любви, обрадовать молодостью и женской грацией. Но как ни прекрасно это зрелище, оно неспособно разогнать собравшиеся тучи. Едва ли не единственный случай в искусстве Матисса — в этом его создании звучит личная, лирическая нотка.

Сюжет не настолько отчетлив, чтобы можно и нужно было его описывать. Но вместе с тем о самом существенном можно догадаться. Представлены три фигуры: танцовщица, король и барабанщик. Она с поднятыми руками крутится в вихре пляски, словно покидает сцену, отвешивая прощальный поклон. Печальный король в траурном черном халате перебирает пальцами струны зурны. Его подручный, затиснутый в нижний угол картины, откинулся назад и изо всех сил бьет в барабан. Его непомерно огромная рука в исступлении поднята кверху.

Три фигуры: одна огромная, грузная, устойчивая, другая маленькая, потерявшая равновесие, третья гибкая, стройная, вытянувшаяся, стремительная, почти повелевающая. Одна черная, как ночь, другая ярко-зеленая, как лужайка, третья белоснежная со светло-голубыми тенями. Три состояния: одна ушла в себя, другая взметнулась, третья исполнена порыва.

Всматриваясь в крупными плоскостями положенные куски цветной бумаги, можно заметить, что в их соотношениях заключено не меньше, чем в образах трех персонажей. Синяя полоса наверху проходит почти через всю плоскость картины, внизу ей соответствует более узкая полоса постамента, и точно так же повторяются красные полосы. Сплошь зеленая фигура взметнувшегося барабанщика находит себе соответствие в зеленой лужайке за танцовщицей. Огромной черной глыбой поднимается фигура короля на темно-синем фоне. Тело танцовщицы угадывается сквозь прозрачную белую кисею, выделяются черная голова и кружки ее груди, четко очерчен край подола и кисеи, намекая на спиральный вихрь ее пляски.

Икар. Вариант. Из серии, Джаз". 1944–1947. Цв. бумага

Цирковая лошадь. Из серии, Джаз”. 1944–1947. Цв. бумага

Похороны Пьеро. Из серии, Джаз” 1944–1947. Цв. бумага

Женщины и обезьяны. 1952. Цв. бумага

Попугайчик и сирена. 1952. Цв. бумага

Печаль короля. 1952. Цв. бумага

Афиша выставки А. Матисса. 1953. Цв. литография

Распущенные волосы. 1952. Цв. бумага

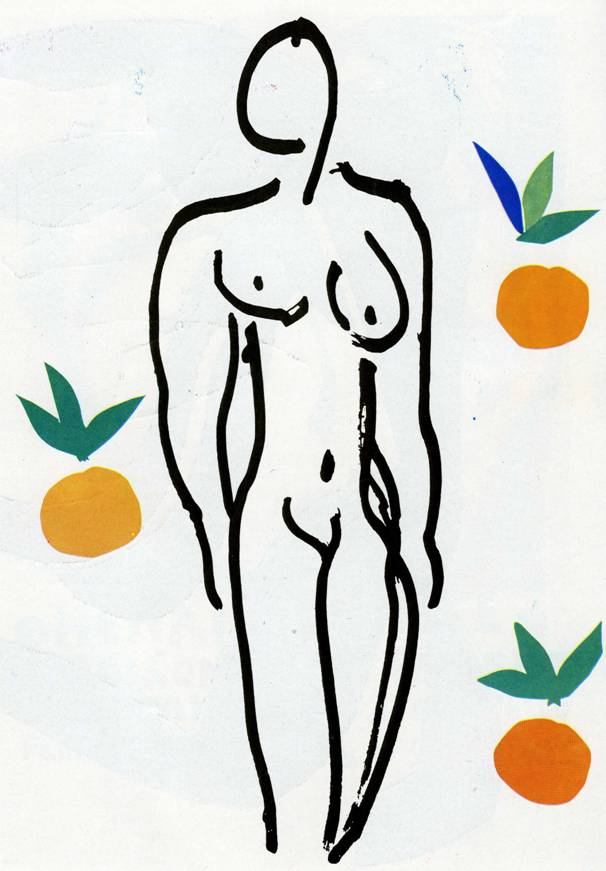

Женщина и апельсины. 1953. Тушь, цв. бумага

Зеленое контрастирует с красным, желтое — с синим, черное — с белым. Поверх больших массивов краски сыплются желтые лепестки — примета неудержимо наступающей осени. С ними в такт звучит желтый край одежды танцовщицы, зурна в руках царя, круглый барабан — у барабанщика. Краски живут, движутся, звучат, звенят, поют и вместе с тем, как в восточном ковре, подчиняются внутреннему распорядку.

Матисс достигает в этой работе той цветовой силы и чистоты красок, какой не было еще в его более ранних живописных работах, даже в „Стоящей Зоре“ (илл. 12). Искусно подобранными и гармонично размещенными кусками цветной бумаги художник говорит о самом значительном, что есть в жизни: о молодости и старости, об упоении и тоске, о любви и измене, о радости и печали. Художник XX века касается вечных тем библейской поэзии и восточной сказки.

В последние годы своей жизни Матисс много занимался наклейками. Им создано несколько превосходных обнаженных женских фигур купальщиц. Никогда еще, даже в самых беглых набросках, он не достигал такой свободы в обращении с человеческой фигурой и вместе с тем такой силы выражения и движения. Танцовщицы в Мерионе кажутся перед ними несколько холодными и отвлеченными. В быстро несущейся вакханке с распущенными волосами художник уже почти на замечает очертаний тела (илл. на стр. 87). Он передает только страстный, целиком поглотивший женщину порыв. Здесь происходит то преображение охваченного движением тела, о котором так проницательно говорит в своем диалоге „Душа и танец“ Поль Валери. Фигура превращается в стремительный вихрь, обретает полную свободу. Кажется, бегущая фигура способна полететь, и ее силуэт хорошо вписывается в прямоугольник листа.

В сидящих голубых телах благодаря свободному обращению с пропорциями достигается впечатление пластического объема, мысленно мы словно обходим, оглядываем фигуры со всех сторон, и вместе с тем наклейки неотделимы от белого листа. Яркая голубизна обнаженных тел позволяет догадаться, что у Лазурного берега они впитали в себя вечную синеву южного неба.

Прекрасный образец поздней графики Матисса — лист, на котором представлена обнаженная женская фигура среди плодов (илл. на стр. 88). Непривычное сопоставление обрисованной черной тушью фигуры с выполненными при помощи цветных наклеек плодами создает в рисунке особую реальность. В нем передано не непосредственное зрительное впечатление художника, а, как и в ранних картинах-идиллиях и в щукинских панно, идеальный образ человека среди щедрой, благодатной, райской природы. В сопоставлении с цветными наклейками черный контур приобретает цветовое звучание. Вместе с тем черное и цветное оказываются в разных планах, белый лист становится пространственным, трехмерным. Небольшой по размерам лист приобретает значительность стенной живописи.

Матисса привлекает возможность использовать наклейки для украшения стен у себя дома (илл. на стр. 67). Фриз „Женщины и обезьяны“ он расположил на притолоке над дверью, и соответственно его местоположению композиция уравновешена, симметрична и спокойна, как в античных фронтонах. Двум крупным фигурам сидящих женщин соответствуют, как их пародии, две обезьянки, та, что слева (может быть, павиан), особенно гротескна. Интервалы между фигурами заполнены плодами (илл. на стр. 80–81).

Фриз, который называется „Бассейн”, наполнен плавающими и ныряющими женскими телами, среди них видны рыбы и звезды. Некоторые тела выплескиваются за пределы бассейна, часть их почти неузнаваема, зато очень верно и красиво передано гибкое движение купальщиц, которые бросаются в воду. Некоторые тела обозначены интервалами в синей бумаге — тогда синее означает не тела, а воду. Главная тема — это движение, скользящее вдоль стены.

Обширную стену у себя дома Матисс покрыл огромной композицией из наклеек с масками среди цветов (похожей на старинные кафельные печи). В этом на первый взгляд наивном решении мастер подводит итог многим своим исканиям.

Первое, что охватывает зрителя, это ощущение радости, чистоты, гармонии и приятного возбуждения. Мы видим, в сущности, не изображения цветов и человеческих масок, но красочное декоративное целое, из которого не сразу можно вырвать отдельные мотивы.

В этом создании мастера нет механического повторения раппортов, хотя все тонко продумано и подчинено закономерности. Стена членится на три части: средняя узкая полоса с голубыми цветами на белом фоне служит водоразделом, по сторонам от нее два широких поля густо усеяны пестрыми цветами. В распределении красок не соблюдается строгий порядок: желтые, оранжевые и ярко-красные цветы, равно как и светло-зеленые, темно-зеленые и синие, свободно меняются местами в пределах установленной сетки. Маски сияют своей белизной, но и на них ложатся цветовые отсветы. Краски излучают свет, как в готических витражах. Преобладают любимые краски Матисса, торжествует его палитра, лучезарность его красок и в большой наклейке «Попугайчик и сирена» (илл. на стр. 82–83).

Одно из последних графических произведений Матисса — это плакат к персональной выставке 1950 года в Доме французской мысли (илл. на стр. 86). Голова молодой женщины — это его бессменная Муза, подобие античной коры. Как голубые обнаженные женщины, это чисто матиссовский образ. Черты лица скупо обозначены, глаза — это две узкие миндалины, нос — тонкая черта, вместе с бровями он образует подобие звездочки. Губы подчеркнуто черные, но их чернота звучит, как алый цвет. Волосы очерчены двумя петлями. И тут же, как подпись художника, две веточки мимозы, заполняющие пустоту в уголках. Тонкий овал лица превращается в любимый арабеск Матисса — в подобие цветка. Вместе с тем это воплощение матиссовского идеала женщины, такого же постоянного, как у Рубенса, Ватто или Эдуарда Мане. В женщине Матисса много изящества, грации и силы.

В самые последние годы жизни Матисс берется за украшение „Капеллы четок“ в Вансе. Для него это была редкая, даже единственная возможность создать интерьер, целиком оформленный по его замыслу. Заказчики утверждали, что капелла в Вансе — свидетельство того, что Матисс перед смертью „обратился” в католичество. Между тем он всегда был и оставался язычником, человеком свободомыслящим. Он подходил к задаче создания капеллы как художник.

„В капелле для меня главной задачей было, — писал он, — найти равновесие между плоскостью, излучающей свет, и красками на пустой стене, украшенной черными контурами по белому… Капелла дала мне возможность полностью осуществить на практике найденные мною принципы".

В работе над убранством капеллы в Вансе Матисс широко использовал свой опыт создания наклеек большого масштаба, предназначенных для украшения стен. Некоторую роль сыграл и его опыт работы над картонами для двух гобеленов — „Океания”, „Море и Небо“ (Париж, Музей современного искусства).

Но в основе убранства капеллы лежит несколько иной замысел. Внутренние стены ее гладкие белые, алтарь и плиты пола чуть золотистые. Узкие окна украшены цветными витражами, в которых ярко-синий чередуется с оранжевожелтым. В главных окнах за алтарем: темно-синие листья с изумрудными лепестками, перебиваемые оранжевыми, желтыми цветами мимозы — любимым арабеском Матисса. Свет, окрашенный этими стеклами, ложится на пол как цветной ковер. Сходными узорами украшены и розовые и черные ризы, выполненные по эскизам Матисса. Фигура св. Доминика, сцены страстей, а также полуфигура Марии со стоящим у нее на коленях Христом, окруженные огромными цветами, обрисованы художником черным контуром на белой стене (илл. на стр. 68).

Вряд ли случайно, что украшение „Капеллы четок” напоминает то, что Матисс создал у себя дома на стене с масками и цветами. Нужно сравнить вид на алтарь в капелле в Вансе, за которым поднимается светящийся синий ковер витража (илл. 41), с московской картиной Матисса „Мастерская художника” (илл. 16), для того чтобы убедиться, что художник, быть может, даже забыв свою сорок лет назад созданную картину, как бы восстановил в своем последнем произведении в камне, в стекле, в свете, в монументальном масштабе то, что ему пригрезилось в его раннем произведении: такое же светозарное пятно синего с рассеянными по нему золотистыми пятнами цветов среди пронизанного светом и цветом пустого пространства.

Традиционному католическому искусству, попыткам возрождения церковного искусства путем стилизации Матисс властно противопоставил свое понимание красочной гармонии как радости жизни и праздника весны. Его капелла носит ярко выраженный светский характер, в ней нет ни мрачного аскетизма, ни мистической экзальтации. Это утверждение мира гармонии и порядка, радости бытия, права художника любой предмет превращать в образ земного человеческого счастья.

Матисс не имел возможности в этой работе полностью осуществить задуманную программу, так как заказчики не во всем следовали его указаниям. Но „Капелла четок”, это последнее произведение, достойно венчает цепь его художественных свершений за шестьдесят пять лет творческой жизни.