1

1

Пушкин заканчивал «Капитанскую дочку» среди глубоких забот и тяжелых треволнений. Скрыто и неприметно росла и развертывалась последняя жизненная драма поэта.

Обязанный вращаться с 1834 года в придворном кругу, Пушкин встречается здесь с голландским посланником Геккерном, который слыл остроумнейшим из петербургских дипломатов и аморальнейшим из людей.

В своих записках Нессельроде, начинавший дипломатическую деятельность в Голландии, называет среди виднейших представителей нидерландской аристократии и род Геккернов. Они принадлежали к консервативной партии «оранжистов» — сторонников Оранской династии, относившихся с презрением и ненавистью к народной партии республиканцев.

Посланник был известен своими извращенными инстинктами и распутной жизнью, требовавшей постоянных трат. Недостаток в наследственных рентах и крупных окладах «больших» послов рано заставил его обратиться к одной из традиционно-национальных добродетелей — к торговле. Сохранившиеся в архивах внешней политики документы красноречиво повествуют о широких деловых оборотах нидерландского посланника и о его выдающейся коммерческой сноровке, переходившей подчас в настоящую контрабанду.

С 1834 года Геккерн стал появляться в обществе с молодым красавцем французом Жоржем Дантесом, преданным сторонником Бурбонов. Он эмигрировал из Франции после Июльской революции и искал по свету фортуны. Его испытанный легитимизм обеспечил ему блестящую карьеру в Петербурге.

«В 1834 году император Николай собрал однажды офицеров кавалергардского полка, — сообщает один из очевидцев этой сцены, — и, подведя к ним за руку юношу, сказал: «Вот ваш товарищ! Примите его в свою семью, он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу». Это и был Дантес…»

Такая рекомендация обеспечила безвестному роялисту выдающееся положение в придворном Петербурге, хотя чрезвычайный способ его производства в офицеры вызвал некоторое возбуждение в войсках. «Барон Дантес и маркиз де-Пина, два шуана, — будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет», — отметил Пушкин в своем дневнике 26 января 1834 года.

Блестящий кавалергард начинает бывать в петербургских салонах, где встречается с Пушкиными и увлекается Натальей Николаевной. Осенью 1835 года его светское поклонение знаменитой красавице перерастает в страсть и вскоре вызывает ответное чувство. «Он смутил ее», — говорил Пушкин своим друзьям, а в момент развязки писал Геккерну о том «волнении, какое она, быть может, испытывала перед этой великой и возвышенной страстью». Многочисленные враги независимого «сочинителя» стремятся использовать создавшуюся ситуацию и очернить имя первого поэта России оскорбительной сплетней. «Жизнь таит в себе горечь, от которой она становится отвратительной, — писал Пушкин уже в конце 1835 года Осиповой, — а общество — это мерзкая куча грязи».

На одном из зимних балов 1836 года состоялось «между двумя ритурнелями кадрили» решительное объяснение между Пушкиной и Дантесом. Мы узнаем об этом из опубликованных недавно писем Жоржа Геккерна к голландскому посланнику, находившемуся в то время в заграничном отпуске.

Как оказывается, Наталья Николаевна заявила Дантесу: «Я люблю вас, как еще в жизни не любила, но никогда не просите у меня ничего, кроме моего сердца, ибо все прочее не принадлежит мне и я могу быть счастливой, только выполняя мой долг, — пожалейте же меня и продолжайте любить меня всегда так же, как любите теперь, и мое чувство будет вам наградой».

Письмо это, впервые опубликованное лишь через сто десять лет после смерти Пушкина, несомненно звучит, как запоздалое оправдание Натальи Николаевны: оно раскрывает в ней способность жертвовать своим чувством во имя высших моральных требований. Эта «кружевная душа», как называли ее салонные острословы, на самом деле глубоко понимала долг верности великому человеку, с которым соединила ее судьба.

Но рост светских толков вокруг «семейной истории» Пушкина все более задевает впечатлительного поэта. В момент написания Дантесом своих конфиденциальных писем к Геккерну, то есть к концу бального сезона 1836 года, великосветский Петербург усиленно занят его необычайным романом. 5 февраля на балу у посланника Обеих Сицилии князя ди-Бутера все гости обратили внимание на неумеренные ухаживания «молодого кавалергарда» за женою поэта. Ход событий задолго до конца намечал неизбежную трагическую развязку.

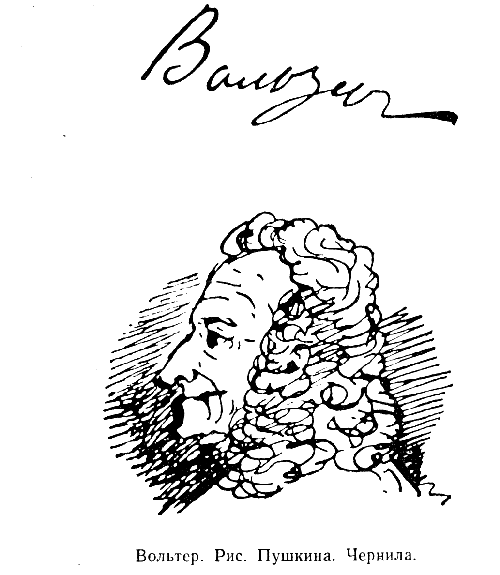

С новой силой сказывается потребность поэта «бежать из Петербурга». Двор, царь, III отделение, цензура, церковь, министерства нерасторжимым кольцом сомкнулись вокруг рабочего стола писателя, на котором не переставали расти рукописи о Вольтере, Радищеве, Пугачеве, вызывающие столько настороженности и вражды в официальных кругах. Тяжелым стоном звучит уже в 1834 году одно из поздних посвящений Пушкина его жене: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит!..» Лейтмотив долголетних переживаний поэта начинает звучать здесь глубоким страданием:

Давно, усталый раб, замыслил я побег…

Но осуществить его было нелегко. Пушкин был скован сложными отношениями с кредиторами и ростовщиками, своим придворным званием, государственной службой, великосветским бытом, «вниманием» Бенкендорфа и «ласками» Николая. Эта цепь оказалась нерасторжимой.

Личные огорчения усугубляются ростом материальных трудностей.

Пушкин в своей житейской обстановке был настоящим стоиком; комната его была рабочей мастерской: никаких ненужных украшений — простой рабочий стол, скромные книжные полки. Но после женитьбы, поселившись в Петербурге, он оказался вынужденным поддерживать в своем быту принятую в высшем дворянском кругу «роскошь». Он снимал квартиру в десять комнат, с конюшней, каретным сараем, сеновалом, винным погребом. Семью обслуживал многолюдный штат прислуги, не меньше чем в двадцать душ. Необходимо было постоянно делать займы и искать средств.

Несоответствие петербургского бюджета Пушкиных с фактической цифрой их доходов неуклонно вело семью к денежной катастрофе. В своих письмах Пушкин со всей трезвостью расценивает свое материальное положение, указывая на необходимость отъезда из Петербурга, чтобы прекратить несоразмерные расходы, которые готовят ему в будущем нищету и отчаяние. Запутанность дел вызвала в 1836 году небывалый наплыв бесчисленных счетов от мебельщиков, портных, каретников, книгопродавцев, из модных лавок, английского магазина и пр.

С начала 1836 года Пушкину приходится обращаться к ростовщикам: 1 февраля закладывается белая турецкая шаль Натальи Николаевны за 1 250 рублей, 13 марта — брегет и кофейник, что свидетельствует уже об остром дефиците. «Деньги! Деньги! нужно их до зареза», — писал Пушкин 27 мая Нащокину. В таких тяжелых условиях создавался «Современник» и заканчивалась «Капитанская дочка».

Глубокая грусть охватывает поэта. Все чаще возникает воспоминание об ушедшем друге Дельвиге — ощущение, выраженное еще в стихах 1831 года («И мнится, очередь за мной, зовет меня мой Дельвиг милый…»).

В конце марта Пушкин посещает мастерскую скульптора Орловского, бывшего крепостного, ставшего учеником Торвальдсена. Поэт осматривает его собрание статуй и любуется мощными фигурами современных полководцев, вызывающих его сжатую и выразительную характеристику:

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.

В этом собрании изваянных богов и героев его охватывает тоска по исчезнувшему другу:

…меж тем в толпе молчаливых кумиров

Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;

В темной могиле почил художников друг и советник.

Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

Все лето 1836 года Пушкины прожили на Каменном острове, в модном дачном месте на Черной речке. Поблизости, в Новой деревне, стояли лагерем кавалергарды. В помещении Минеральных вод устраивались балы, в каменноостровском театре шли французские спектакли. Наталья Николаевна и сестры Гончаровы были окружены привычным петербургским обществом. Дантес продолжал первенствовать в летних развлечениях и своей преданностью красавице Пушкиной занимать внимание праздных сплетников и настороженных врагов поэта.

17 сентября 1836 года на вечере у Карамзиных собралось много друзей, «так что мы могли открыть настоящий бал (сообщает в письме к брату дочь историка Софья Николаевна) и всем было очень весело, судя по их лицам, кроме только Александра Пушкина, который все время был грустен, задумчив и озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же шутки, что и раньше, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец все-таки танцовал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий…»

Такие отношения длятся всю осень 1836 года. Целое общество молчаливо присутствует при этом «холодном» поединке, не понимая серьезности создавшейся ситуации и не переставая иронизировать над этой «сентиментальной комедией», «таинственной драмой», «сим романом ? la Бальзак».

В каменной пустыне Петербурга, среди сплотившихся и тщательно замаскированных врагов только неутомимый творческий труд еще поддерживал Пушкина. Он заканчивал «Капитанскую дочку» и подготовлял к печати новые выпуски своего журнала. Предстоял выход четвертого тома «Современника». Незаметно и без шума Пушкин строил большое культурное дело и находил некоторую отраду от житейских невзгод в сочувствии его планам друзей-писателей и просвещенного круга русского общества.

4 ноября 1836 года этот углубленный труд поэта-редактора был грубо прерван подлым ударом из-за угла. Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. В тот же день несколько знакомых передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же гнусные дипломы на имя Пушкина.

Вновь сердцу моему наносит хладный свет

Неотразимые обиды…

Но это оскорбление, нанесенное не только ему, но и его жене, необходимо было во что бы то ни стало отразить. Ему сразу стали ясны намеки, расшифрованные его биографами лишь через девяносто лет: скрытое указание на благосклонное внимание к его жене Николая I, заключенное в наименовании «достопочтенного гроссмейстера ордена Д. Л. Нарышкина», то есть мужа известной любовницы Александра I.

О такой безошибочной расшифровке поэтом политических намеков пасквиля свидетельствует письмо, написанное им через день после получения дипломов, 6 ноября 1836 года, министру финансов Канкрину. В нем Пушкин заявляет о своем твердом решении вернуть царю «сполна и немедленно» полученные от него сорок пять тысяч. При этом он просит министра не доводить дела до сведения Николая, который может простить ему весь его долг, что поставило бы Пушкина «в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости…».

Через несколько дней Пушкин поделился со школьными друзьями — Яковлевым и Матюшкиным — своими последними неприятностями. Он показал им полученную анонимку: «Посмотрите, какая мерзость…»

Яковлев, около пяти лет управлявший типографией императорской канцелярии и разбиравшийся в сортах бумаги, тщательно рассмотрел подметный пасквиль, написанный на добротном и плотном листке без водяных знаков, и дал заключение: «Бумага иностранной выделки, а по высокой пошлине, наложенной на такой сорт, она должна принадлежать какому-нибудь посольству».

Вывод этот был целым откровением для Пушкина. Экспертиза Яковлева сыграла огромную роль в развитии событий. Опираясь на нее, Пушкин сделал все неизбежные умозаключения: анонимный пасквиль исходил из голландского посольства, автор его — барон Геккерн. Этого мнения поэта уже ничто не могло поколебать. «Вид бумаги» фигурирует первым аргументом в официальном обвинении Пушкина нидерландского представителя.

Поведение Геккерна в развитии романа его любимца могло только подкрепить возникшие подозрения. Готовый доставить любыми средствами счастье своему Жоржу, старый интриган всячески заманивает Наталью Николаевну «на скользкий путь, искусно находя случаи нашептывать ей о безумной любви сына, способного в порыве отчаяния наложить на себя руки…» (так сообщает в своих воспоминаниях дочь Н. Н. Пушкиной от ее второго брака — А. П. Арапова, несомненно со слов своей матери). Возмущенная этой дерзостью, Наталья Николаевна сообщила о ней своему мужу. Отсюда гневное письмо Пушкина посланнику с обвинениями в «отеческом сводничестве» Дантесу. С осени 1837 года поэт охвачен ненавистью к голландскому посланнику, пытавшемуся разрушить его семейную жизнь и опозорить его перед целым светом. «Жажда мести» (как скажет вскоре в своем знаменитом стихотворении Лермонтов) — вот что захватило «невольника чести» в последние месяцы его жизни и ускорило смертельную развязку.

«Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою», — записал Я. П. Полонский со слов брата поэта Льва Сергеевича. Он не мог допустить, как сам писал в предсмертном письме к Геккерну, чтоб имя его жены сочеталось светской молвой с чьим-либо другим именем. Восстановить задетую честь мужа можно было, по тогдашним дворянским представлениям, лишь дуэлью. Пушкин послал вызов Дантесу.

Повод для поединка оказался недостаточным. В тесном кругу заинтересованных лиц решено было добиться отказа Пушкина от вызова. Старый Геккерн, Жуковский, Загряжская, наконец, и приглашенный в секунданты Соллогуб напрягают все усилия для предотвращения кровавой встречи. Дантес заявляет, что его ухаживания относились не к Наталье Николаевне, а к ее старшей сестре Екатерине, действительно без памяти влюбленной в него и даже, по слухам, ставшей с начала осени 1836 года его невестой. Под давлением окружающих поэт соглашается, наконец, взять обратно свой вызов.

Но он сохраняет непоколебимое решение до конца отстаивать незапятнанность своего имени перед всей страной. «Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то о невинности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь, это мнение того низшего класса, в наши дни единственного подлинно русского, который осудил бы жену Пушкина»[21].

Поэт считал себя обязанным реагировать на полученное оскорбление. Главным виновником всего происшедшего он считал дипломата Геккерна. Поскольку конфликт с Дантесом был внешне ликвидирован, Пушкин решает получить сатисфакцию от его приемного отца. Около 20 ноября он пишет Геккерну резкое письмо. Главная сила удара заключалась в оскорблении посланника как государственного деятеля, как «представителя коронованной главы», заклейменного прозвищем развратной старухи.

Но прежде чем нанести эту эпистолярную пощечину, Пушкин решает испробовать другой путь: обесчестить голландского посланника в глазах правительства, при котором он аккредитован. 21 ноября он сообщает Бенкендорфу историю с безыменными письмами и отмененной дуэлью. «Тем временем, — заключал он, — я удостоверился, что анонимное письмо исходило от г. Геккерна, о чем полагаю своим долгом довести до сведения правительства и общества».

Столь важное обвинение члена дипломатического корпуса вызвало спешные меры со стороны Бенкендорфа, и уже через день, 23 ноября, Пушкин имел аудиенцию у царя.

Это был второй прием Пушкина Николаем I. С памятной беседы в сентябре 1826 года прошло десять лет. За это время царь неуклонно придерживался в своем отношении к поэту однажды принятой тактики — всячески длить его заточение и поддерживать полную скованность под видом предоставления ему гражданской свободы и даже царских милостей. Как «первый дворянин» своей страны, как глава легитимизма и предводитель политической реакции он всемерно разделял ненависть петербургской аристократии к вольнодумному сочинителю, насильственно прикрепленному к враждебной ему среде. Государево око — III отделение — твердо считало Пушкина «великим либералом», ненавистником всякой власти. «Осыпанный благодеяниями государя, он до самого конца жизни не изменился в своих правилах, — констатировал вскоре один жандармский документ, — а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных». Отзыв, не лишенный проницательности, но весьма недвусмысленно свидетельствующий об отношении царской власти к поэту.

В беседе 23 ноября Пушкин, вне всякого сомнения, повторил свои обвинения. Он подчеркнул оскорбительность безыменных писем для его собственной и для жены его чести и настаивал на своем убеждении, что автором их является голландский посланник. Такое разоблачение, чреватое чрезвычайным скандалом в щекотливой сфере международных отношений, вызвало, конечно, пристальное внимание Николая I и, вероятно, побудило его к вмешательству. Нужно предполагать, что он взял на себя расследование дела и, в случае подтверждения подозрений Пушкина, обещал дать ему в каком-то виде удовлетворение, пока же связал его словом не прибегать к новой дуэли без «высочайшей» санкции. Об этом можно судить по тому, что после беседы в Зимнем дворце Пушкин был вынужден на время отказаться от намеченного им плана борьбы с Геккерном, и написанное письмо, пылавшее такой страстью и гневом, осталось неотправленным.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.