2

2

Новые друзья ввели Пушкина в литературный салон Зинаиды Волконской. Это была настоящая академия искусств среди фамусовской Москвы.

В одной из ниш концертного зала высилась огромная статуя Аполлона, убивающего дракона. Пушкин дал вскоре лучшее в мировой поэзии описание этого дельфийского кумира:

Лук звенит, стрела трепещет,

И, клубясь, издох Пифон;

И твой лик победой блещет,

Бельведерский Аполлон!

Скульптурность и ослепительность этой строфы тем поразительнее, что она составляет часть эпиграммы на одного из посетителей Волконской — А. Н. Муравьева, отбившего по неосторожности руку у мраморного бога и пытавшегося оправдаться стихами, написанными на цоколе статуи.

Здесь, среди изображений музыкантов и драматургов, Пушкин познакомился с выдающейся русской женщиной. Зинаида Волконская интересовалась русскими древностями, народными песнями, обрядами и легендами; она разработала план русского «эстетического музея» при Московском университете. Замечательная музыкантша, композитор и певица, обладавшая первоклассным контральто, она зачаровала слушателей и самого поэта пением его «морской» элегии, написанной некогда на палубе брига между Кафой и Гурзуфом. Московскому композитору Гениште удалось передать шум бриза, волн и парусов, а глубокий голос певицы придавал подлинный драматизм взволнованному строфическому припеву:

Шуми, шуми, послушное ветрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый океан…

Одни из слушателей этого концерта, Вяземский, следивший за впечатлением Пушкина, уловил на его лице «детский и женский признак сильной впечатлительности» — смену красок от радости и смущения…

В гостиной Волконской Пушкин охотно выступает с чтением своих стихов перед избранной аудиторией поэтов, историков и философов.

12 октября Пушкин читал «Бориса Годунова» у Веневитиновых. С утра собралась обширная аудитория, как на концерт или лекцию. Молодой поэт пригласил своих сослуживцев по архиву иностранных дел и сотрудников по московским изданиям. Здесь были поэты и ученые — Баратынский, Мицкевич, Хомяков, Киреевские, Погодин, Шевырев и другие представители московского «любомудрия» и «любословия».

Пушкин появился в белом зале Веневитиновых ровно в полдень. Он был в черном сюртуке, высоком жилете, застегнутом наглухо, свободно повязанном галстуке. Поэт развернул объемистую тетрадь. «Наряжены мы вместе город ведать…» — начал читать он своим сдержанным, необыкновенно благозвучным, чуть поющим голосом.

Первые сцены, отрывочные и короткие, еще не захватили аудиторию. Кремль, Красная площадь и Девичье поле, по позднейшему воспоминанию Погодина, даже вызвали недоумение слушателей. Новаторство Пушкина в драме смущало учеников Сумарокова и Озерова. Но ночная беседа в Чудовом монастыре сразу же поразила и увлекла всех. С необычайной жизненностью и драматизмом выступали исторические портреты старинных властителей, очерченных в нескольких стихах, развертывалась древняя хроника преступлений и битв. Аудитория ожила, стала вибрировать в ответ чтецу, прорываться восклицаниями и восхищенными возгласами. Сцена у фонтана, развернутая в психологическом плане, полная внутреннего напряжения, вызвала дружный взрыв восторга. Перед такой взволнованной и возбужденной аудиторией Пушкин дочитал свою рукопись с ее заключительной краткой и леденящей ремаркой: «Народ в ужасе молчит. — Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! — Народ безмолвствует».

Долгое безмолвие было ответом и Пушкину. Лишь понемногу вышли из своего оцепенения завороженные слушатели и бросились к чтецу с восклицаниями и приветствиями.

Особенно сильное впечатление произвела сцена в келье. По мнению Шевырева, «это создание поэта русского, ибо характер Пимена носит на себе благородные черты народности». «Мне показалось, — вспоминал Погодин, — что мой родной и любимый Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена». Веневитинов отмечал независимость Пушкина от Карамзина: исходя из своего замысла, поэт-драматург «внес в свое творение величавую строгость истории». Пушкин продолжал в увлечении читать слушателям свои новейшие произведения (песни о Степане Разине, пролог к «Руслану и Людмиле»).

Так проходили осенние месяцы 1826 года.

Среди напряженных тревог нового строя произошла встреча, глубоко взволновавшая Пушкина. 26 декабря он застал у Зинаиды Волконской попутчицу своей поездки по Кавказу и Крыму Марию Николаевну Раевскую, ставшую в 1825 году женой Сергея Волконского. Девушка, внушавшая ему чувство живой и нежной преданности, вдохновительница его первых южных элегий, встретилась с ним теперь в самый разгар захватившей ее политической трагедии. Резвившаяся шалунья, игравшая с прибоем азовских волн или называвшая своим именем таврическую звезду, обрекала себя теперь на скитания по Сибири и на жизнь у каторжных рудников. Москва для нее была только первым этапом по пути следования в Нерчинск. Эпоха неожиданно раскрывала в людях героизм, о котором до 14 декабря трудно было догадываться.

Музыкой и пением знаменитых итальянцев «Северная Коринна» хотела в последний раз развлечь и утешить добровольную изгнанницу, отъезжавшую в ледяную пустыню и ужасающую безвестность. Пережитая катастрофа не сломила ее. Когда заговорили о правительственных гонениях, которым подверглись устроители концерта в пользу одного заключенного, Мария Николаевна с жаром прервала рассказ: «Их признали слишком свободомыслящими…»

На фоне суеты и лжи современного общества образ этой женщины казался единственным выражением подлинной героической правды. Пушкин был глубоко взволнован. «В эпоху добровольного изгнания нас, жен ссыльных, в Сибирь, — записала впоследствии Волконская, — он был преисполнен искренним восторгом». Ему хотелось в последний раз согреть ее бодрой мыслью, утешительными словами. Он рассказал ей о своем стихотворном послании к сибирским каторжникам, среди которых у него такие близкие и дорогие друзья:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье…

В самих образах и ритмах этих немногих строф о «скорбном труде» и неизбежном грядущем избавлении звучало действительно нечто гордое и бодрящее, слышалась непоколебимая и убеждающая уверенность в конечном торжестве свободы. Пушкин не хотел прощаться навсегда с подругой своих юных лет. Расставаясь, он обещал навестить ее в Нерчинских рудниках, куда он хотел направиться с Урала, с мест пугачевского восстания, о котором собирался писать книгу. Мария Николаевна благодарила поэта и чувствовала, что им больше не придется свидеться.

Среди писем от литературных друзей Пушкин получает в эту зиму и сообщения от Арины Родионовны, уже доживающей свой век, но не перестающей хлопотать о своем питомце, его книгах, здоровье и делах. Одно из таких писем пришло в начале марта 1827 года. В нем наивно и трогательно перемешивались официальные формулы почтительности с непосредственной материнской нежностью: няня обращалась то на «вы», как полагается в разговоре с барином, то попросту на «ты», как к питомцу и ребенку. «Милостивый государь» или «любезный друг» сменялись неожиданным «мой ангел». Благодарность за милости переходила в просьбу поскорее приехать в Михайловское: «всех лошадей на дорогу выставлю…» Пушкин был глубоко тронут этими простыми, нескладными и ласковыми словами. Не заслуживает ли эта любящая старушка его стихотворного посвящения не меньше, чем Зинаида Волконская или Анна Керн? Он взял перо и ответил Арине Родионовне стихами, которым суждено было остаться в ряду его прекраснейших строф:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня…

«Один такой отрывок, — писал в пятидесятых годах Некрасов, — может наполнить на целый день душу избытком сладких и поэтических ощущений»; нельзя не любить «эту музыку любви и сиротливой грусти, исходящую из благородного, мужественного, глубоко страдающего сердца».

Но другие встречи и образы отвлекали Пушкина от поездки в деревню. Он все более тяготится одиночеством и стремится ограничить, наконец, «домашним кругом» свою жизнь. Об этой поре своего существования он набросал несколько позже отрывок:

«Женись». — На ком? — «На Вере Чацкой» —

Стара. — «На Радиной». — Проста…

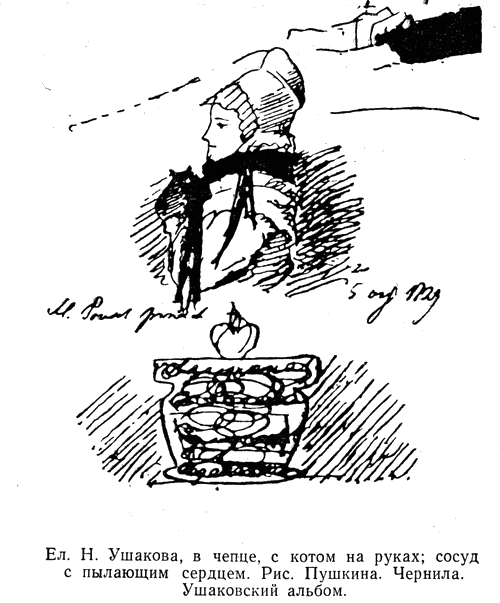

Этот набросок о калейдоскопе невест отчасти соответствует светскому быту поэта в 1826–1828 годах. После Софьи Пушкиной он делает предложение семнадцатилетней Екатерине Ушаковой, веселой и бойкой красавице, отличной певице и остроумной собеседнице. Пушкин узнавал ее «по веселой остроте», «по приветствиям лукавым» и «по насмешливости злой». Он любил бывать на Пресне в семье Ушаковых. Мать семейства пела ему народные мотивы, а две сестры — Екатерина и младшая Елизавета — вели с ним непрерывный турнир остроумия, шуток, взаимных сатирических характеристик, юмористических записей и пр. У Елизаветы Николаевны остался на память альбом, весь испещренный острыми и характерными рисунками Пушкина, его легкими и меткими карикатурами, блестящими автопортретными эскизами, шутливыми изречениями и забавными стихами.

К концу весны поэт получает разрешение на поездку в Петербург, но с обычным начальственным назиданием «вести себя благородно и пристойно». После семи лет перед ним снова

Город пышный, город бедный,

Дух неволи, стройный вид…

Разгром передового дворянства и вольных объединений в 1826 году совершенно видоизменил облик столицы. Из собеседников своей молодости Пушкин здесь уже почти никого не застал. Николай Тургенев, Михаил Орлов, Чаадаев, Катенин, Пущин, Лунин, Никита Муравьев, Якушкин — все были рассеяны по свету: кто в Москве, кто в деревне, кто в чужих краях, кто в Сибири. Никаких объединений вроде «Арзамаса», «Зеленой лампы» или «Общества 19 года», никаких «партий» в театральных залах. «Петербург стал суше и холоднее прежнего, — писал Вяземский 18 апреля 1828 года, — общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет». Все стало чинным, однообразным, настороженным, даже частная жизнь, казалось, восприняла казенную выправку правительственного быта со штампованным вензелем Николая I.

Из этой столичной «черни» гостиных и кружков Пушкин выделял немногих друзей — в первую очередь Дельвигов[8]. У них бывали Гнедич, Плетнев, М. И. Глинка, литератор Орест Сомов, Анна Петровна Керн, М. Л. Яковлев (лицеист, ставший известным композитором), Сергей Голицын (поэт-любитель и музыкант, сообщивший Пушкину сюжет для «Пиковой дамы»). По свидетельству Керн, Дельвиги были большими любителями музыки; молодые композиторы выступали здесь со своими новыми произведениями, «а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон бравурный, модный романс или баркароллу». На другой же день после своего возвращения в Петербург, 25 мая 1827 года, Пушкин читал у Дельвигов «Бориса Годунова».

Николаевская эпоха продолжала «шествовать путем своим железным» (Баратынский). Процесс об элегии «Андрей Шенье» продолжался. 29 июня 1827 года Пушкину пришлось снова давать по этому поводу объяснения, на этот раз по запросу Аудиториатского департамента военного министра. Указав, что его элегия была разрешена цензурой за два месяца до 14 декабря, он повторил, что имел в ней в виду события и деятелей французской революции.

Почти одновременно с этими показаниями Пушкин пишет 16 июля 1827 года свое стихотворение «Арион», где с глубоким сочувствием изображает декабрьское движение в виде плывущей ладьи, воспевает «дружные» усилия гребцов и осторожное водительство умного «кормщика». Здесь впервые Пушкин объявляет себя поэтом декабризма:

А я, беспечной веры полн,

Пловцам я пел…

Одновременно прокламируется и верность спасенного певца общему делу потерпевших кораблекрушение, как и вольным песням, вдохновлявшим их: «Я гимны прежние пою…» Схваченный тисками политического допроса, поэт словно стремится противопоставить враждебной силе свою преданность делу свободы и революционного действия.

Новое наступление правительства оставляет горький осадок: «пошлости и глупости обеих столиц». Пушкин, согласно его признанию Осиповой, предпочитает Тригорское.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.