1

1

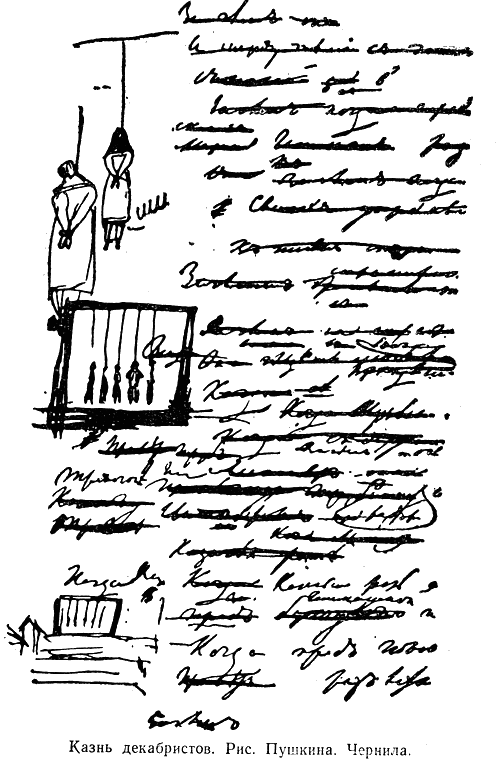

Въезд Пушкина в Москву, разукрашенную для коронационных празднеств и подавленную беспощадной расправой с декабристами, как бы выражал новую эпоху, наступающую в истории царской России и в биографии ее первого поэта. Величественный фасад николаевской империи, скрывающий неуклонное разложение абсолютной монархии, и демонстрация «высочайших милостей» знаменитому писателю для удушения его независимой деятельности — таков был общий ход и трагический смысл государственных событий в последнее десятилетие жизни Пушкина.

Новый курс власти был взят сразу со всей решимостью. «Революция на пороге России, — заявил при вступлении на престол Николай, — но клянусь, она не проникнет к нам, пока я сохраню дыхание жизни».

Этим девизом определилась и первая беседа царя с автором «Вольности». К четырем часам дня 8 сентября 1826 года Пушкин был доставлен в Кремль и проведен в царские покои.

Несмотря на умение позировать и разыгрывать венценосца, новый самодержец еще не вполне вошел в свою роль. Подавленность событиями последнего года, тревога и растерянность явственно ощущались под натянутой маской величественного спокойствия. «Император был чрезвычайно мрачен, — сообщает один из очевидцев московских торжеств, — вид его производил на всех отталкивающее действие».

Николай I был немногим старше Пушкина. Сухой, длинный, безусый, с прямым профилем и тяжелым взглядом, он проявлял в разговоре решительность, властность, деспотизм.

Знаменитый русский поэт по многим причинам занимал и заботил его. Имя Пушкина было известно ему задолго до последнего следствия. Пушкин-лицеист не раз привлекал внимание царской семьи. Пушкин-ссыльный уже, несомненно, был известен великому князю. Сохранилось свидетельство о беседе Николая Павловича со своим царствующим братом как раз в этот период: «Прочел ли ты «Руслана и Людмилу»? — спросил его однажды Александр. — Автор служит по Коллегии иностранных дел, — это бездельник, одаренный крупным талантом».

Такая «высочайшая» оценка запомнилась будущему царю. Уже в июле 1826 года было произведено особое расследование в Псковской губернии о «поведении известного стихотворца Пушкина», который, по слухам, возбуждал к вольности крестьян. Тайный розыск не подтвердил подозрений правительства, но как раз в это время до властей дошли списки элегии «Андрей Шенье» с выпущенными цензурою стихами:

Где вольность и закон? Над нами

Единый властвует топор.

Мы свергнули царей. Убийцу с палачами

Избрали мы в цари! О ужас, о позор!..

Если вспомнить, что 13 июля были казнены вожди декабрьского восстания, а отрывок из элегии 1825 года распространялся в списках под заглавием «На 14 декабря», — станет понятным возникший в августе 1826 года пристальный интерес правительства к поэту. На прошении Михайловского узника о сложении с него опалы царь через несколько дней после своего коронования налагает резолюцию о доставке его в Москву. Он решает лично допросить поэта.

Имя Пушкина в середине двадцатых годов было силой, с которой новое правительство должно было считаться. Автор южных поэм пользовался исключительным признанием прежде всего в литературной среде, которую он, бесспорно, возглавлял даже в своем изгнании. «Имя твое сделалось народной собственностью», — констатировал Вяземский в сентябре 1825 года, называя Пушкина в одной из своих статей «юный атлет наш». «Тебе первое место на русском Парнасе», — писал ему Жуковский в 1824 году. «У тебя в руке резец Праксителя», — отзывается на первую главу «Онегина» Бестужев. Рылеев преклоняется перед этим «чудотворцем и чародеем».

Правительство Николая I, пришедшее к власти в момент военного восстания, сочло необходимым сделать жест великодушия в сторону популярнейшего поэта страны, несмотря на то, что наличие революционных строф Пушкина в бумагах «государственных преступников» необычайно подчеркивало широкое революционное значение его поэзии. Вызов его из ссылки для политического допроса был превращен царем в некоторую дань подавленному общественному мнению после виселиц 13 июля и общего разгрома всего передового дворянства.

Для этого необходимо было тонко разыграть сцену «прощения» и прежде всего пленить самого поэта. Николай I умел играть. «Это был актер, питавший больше вкуса к театральным эффектам, чем к событиям исторической драмы», — писал о нем Гизо. Еще в молодости великий князь проявил свой вкус к французской сцене и сам стал пробовать силы в легком жанре. Он даже взял несколько уроков у первых артистов французской комедии, научивших его декламировать стихи Мольера и Реньяра. Во время следствия над декабристами он обнаружил исключительную способность применяться к личным свойствам каждого обвиняемого, всячески разнообразя способы воздействия — от строгости и устрашения до притворной ласки. Эту гибкость необходимо было в полной мере проявить и в первой беседе с поэтом. Роль была, несомненно, тщательно продумана и четко намечена. Предстояло разыграть нечто вроде модного тогда «Титова милосердия» — трагедии Метастазио, на текст которой была написана популярная опера Моцарта: римский император великодушно прощает заговорщиков-патрициев и заменяет им кару отеческими наставлениями. Таким «милосердным Титом» решил явиться Николай I перед первым писателем своей страны.

Сложны были и чувства Пушкина в день 8 сентября 1826 года. Он, конечно, стремился вырваться из заточения, но не любой ценой: предельной уступкой для него был отказ от антиправительственной пропаганды. Внутреннюю свободу своих убеждений он тщательно оберегал и даже рассчитывал, что сможет сохранить и в новое царствование свою независимость. Всякое сотрудничество с палачом Рылеева и Пестеля для него было исключено (в письме к Вяземскому он ясно дает понять, что никакого прошения на высочайшее имя он после 13 июля не подал бы). К самому себе он хотел и мог применить свои недавние строки:

Гордись и радуйся, поэт!

Ты не поник главой послушной

Перед позором наших лет!

Ты проклял мощного злодея…

В состоянии такой внутренней борьбы и с такими иллюзиями о возможности «безвозмездного» прощения Пушкин вступил в кабинет нового царя.

Поэт почти ничего не записал об этом свидании, кроме двух-трех строк в письмах к Осиповой и Языкову (о «любезности» приема и о решении царя быть его цензором). Рассказы о встрече в Кремле, записанные другими лицами, не могут считаться вполне достоверными. Но свидетельство второго собеседника, самого Николая I, представляет значительный интерес. Его известный рассказ Модесту Корфу свидетельствует, что поэт держал себя в эту трудную минуту с исключительным мужеством. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. «Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он». Так же примечателен и другой момент этой беседы: на вопрос царя, «переменился ли его образ мыслей и дает ли он слово думать и действовать иначе, он очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим».

Дополним эти скудные сведения новым рассказом о первой беседе царя с Пушкиным. Он был сообщен Николаем I одному из «остроумнейших европейских дипломатов» (так впоследствии характеризовал его Бальзак), князю Козловскому, который пользовался признанием и в русских литературных кругах. О нем сохранились весьма хвалебные отзывы Вяземского, Плетнева и даже Пушкина, который обратился к нему с фрагментом:

Ценитель умственных творений исполинских,

Друг бардов Англии, любовник муз латинских…

Почитатель литературы, Козловский, естественно, интересовался биографией знаменитого русского поэта, а как видный дипломат получил возможность беседовать на эту тему и с царем. Разговор с Николаем I он занес в свой дневник, откуда эта страница попала в шестидесятых годах во французскую печать. Официально почтительный в отношении царя тон рассказа не заслоняет общей достоверности изложенного.

«Пушкин легко отклонил подозрения, которые в разных случаях проявлялись относительно его поведения и которые были вызваны приписанными ему неосторожными высказываниями; он изложил открыто и прямо свои политические убеждения, не колеблясь заявить, что, если бы и был адептом нововведений в области управления, он никогда не был сторонником беспорядка и анархии… Но он не мог не выразить своего сочувствия к судьбе некоторых вождей этого рокового восстания, обманутых и ослепленных своим патриотизмом и которые при лучшем руководстве могли бы оказать подлинные услуги своей стране».

Эпизод заканчивается изложением речи царя об «ужасном заговоре», среди участников которого он, к счастью, не встретил Пушкина. «Император прибавил, что он разрешал ему отныне жить в обеих столицах или в любом другом месте государства, по собственному выбору; он прибавил к этому, что произведения Пушкина будут иметь отныне единственным цензором самого царя».

Рассказ этот, записанный со слов самого Николая, естественно выставляет его в самом выгодном свете, но в основном, поскольку он поддается сверке с другими данными, его следует признать, во всяком случае, весьма близким к истине.

Главный расчет правительства на общественный эффект «царской милости» оказался безошибочным. Коронационная Москва, занятая празднествами и официальной суетой, отметила возвращение поэта как крупнейшее событие.

Но это нисколько не побуждало Пушкина ускорить свой переход на правительственные позиции или отречься от своих оппозиционных высказываний. Через несколько дней после свидания с царем Пушкин увидел в тетради молодого Полторацкого недоконченный список своего «Кинжала». Он не только не сделал попытки уничтожить свое самое революционное стихотворение, но тут же дописал недостающие семь стихов, прославляющих Карла Занда, чье имя способствовало шесть лет тому назад созданию антиправительственной репутации автора «Вольности». Это был шаг большой смелости, который сразу мог раскрыть высшей полиции подлинное отношение поэта к новому царю.

Недоверие к вольнодумному писателю сохраняло и правительство. Сейчас же после встречи в Чудовом дворце в сентябре 1826 года начался большой и длительный политический процесс, главным героем которого был Пушкин. Несколько молодых офицеров были арестованы за хранение списков его стихотворения «Андрей Шенье», выпущенного под названием «14 декабря». В конце сентября 1826 года военно-судная комиссия приговорила штабс-капитана Алексеева за распространение этой исторической элегии к смертной казни. Аудиториатский департамент предложил дополнительно отобрать показания еще у трех лиц, в том числе и у автора стихов. Только что освобожденный от долголетней кары, Пушкин сразу же попадал в тиски нового инквизиционного следствия.

В обществе московских знакомых Пушкин отправился 16 сентября смотреть большое гулянье на Девичьем иоле. В народе ходили толки, что царь будет раздавать крепостным отпускные и награждать деньгами государственных крестьян.

Поэт увидел посередине огромного поля круглый павильон — «ротонду в стеклах и с камином для их императорских величеств», как сообщали официальные реляции. Вся площадь была установлена длинными столами, на которых сгрудились яства: жареные бараны с позолоченными рогами, разноцветные корзины с калачами, ведра пива и меда. Все это было грубо и аляповато — чувствовалось полное презрение устроителей к народным вкусам и нравам. Позаботились только о том, чтобы «споить» народ: по всему полю били каскады и фонтаны красного и белого вина. Для развлечения медленно наполнялся газами огромный воздушный шар; войско, полиция и конная стража с трудом удерживали у протянутых канатов натиск несметных толп; на «царское угощение» собралось свыше двухсот тысяч народа. Коронационное празднество грозило превратиться в массовую катастрофу.

В двенадцать часов Николай I поднялся на возвышение и дал знак пропустить толпу.

Мгновенно все огромное поле заполнилось людьми, потерявшими от усталости и длительного ожидания даже чувство самосохранения. В это время поднявшийся над землею баллон лопается, окутывая всю окрестность густым черным дымом; оболочка шара падает, покрывая своей широкой тканью часть толпы, которая не в состоянии выбраться из-под этого гигантского савана. Испуганные зрители отброшены к трибунам, где уже кипит схватка толпы с полицией. Придворные, министры, генералы, само «августейшее» семейство в панике покидают свои кресла и под охраной растерянных жандармов стремятся вырваться из неудержимого человеческого потока. В этот стихийный разлив массы внезапно врезается казачий эскадрон во главе с обер-полицеймейстером Шульгиным, щедро угощающий народ нагайками. Царские гости — крестьяне, городское мещанство, старики, женщины — мечутся и падают, обливаясь кровью. Негодующая толпа с гулом и ропотом продолжает наступать и грозит совершенно захлестнуть полицейские и казачьи отряды вместе с оберегаемыми ими высшими сановниками государства и его верховным повелителем. Идея об антагонизме народа и власти, столь занимавшая Пушкина над рукописями «Годунова», как бы воплощалась перед ним политической современностью.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.