М. Г. Смольянинова Семейный корабль

М. Г. Смольянинова

Семейный корабль

Мой дед, Алексей Николаевич Смольянинов, родился в 1879 году в Спасском уезде Рязанской губернии, в имении Никольское. Он был потомком древнего российского рода, восходящего к XVI веку, к эпохе Ивана Грозного. В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона о нашем роде сообщается следующее: «Смольяниновы — дворянский род, происходящий, по преданию, от боярина и воеводы Владимира Семеновича Заболоцкого, бежавшего в 1563 г. в Литву от преследований Иоанна Грозного и получившего от короля польского имение Смольяны. Сын его Савва вернулся на родину. Дети Андрей, Савва и Кузьма, записаны в 1638 г. в числе детей боярских по Старорязанскому стану. Из представителей Смольяниновых Павел Андреевич и Николай Дмитриевич отличились в войне 1812 г. Константин Николаевич Смольянинов (ум. в 1872) — автор “Истории Одессы” (Одесса, 1852). Род Смольяниновых записан в родословные книги губерний Екатеринославской, Костромской и Рязанской».

Упоминаемый в данной справке Николай Дмитриевич Смольянинов (1786–1851) — герой войны с Наполеоном, награжденный орденом Святого Владимира IV степени, oрденом Святой Анны III степени и медалью в память вступления российских войск в Париж в 1814 году, был прадедом Алексея Николаевича, а моим прапрапрадедом. Портрет его я передала в музей-панораму «Бородинская битва».

Слово «род» — составная часть слов «народ» и «Родина». История рода во многом отражает историю страны и ее народа. Когда я перечитываю краткую справку о нашем роде, помещенную в «Энциклопедическом словаре», то невольно задумываюсь о том, что в истории нашей страны много трагических страниц. В XVI веке Иван Грозный безжалостно рубил головы боярам и воеводам, потому и бежал мой пращур-воевода из России, дабы сохранить жизнь себе и детям. И сохранил, род не пресекся, к счастью. А в ХХ веке некоторые потомки воеводы после переворота 1917 года бежали от новых тиранов. Ну а те, кто не желал покидать Россию, дорого заплатили за любовь к Родине. Судьба моего деда красноречиво свидетельствует об этом.

Отец деда — Николай Владимирович Смольянинов (1848–1921) — окончил юридический факультет Московского университета. Служил в Министерстве юстиции. Затем вышел в отставку и поселился в деревне. Вся жизнь его была посвящена родному Спасскому уезду Рязанской губернии, где более трехсот лет жили и работали его предки. Прадед был владельцем зеркальной фабрики в селе Кирицы. Кирицкая зеркальная фабрика была одной из лучших в России в ХК веке. Зеркала, произведенные там, поставлялись императорскому двору и продавались по всей России. Просуществовала эта фабрика более ста лет. Так что Смольяниновы внесли свой вклад и в развитие промышленности России.

В 1878 году Н. В. Смольянинов был избран спасским уездным предводителем дворянства и служил двадцать три года в этой должности, вплоть до 1900 года. Он был действительным статским советником, принимал участие в местных земских делах, состоял гласным Спасского уездного земства. Неоднократно избирался почетным мировым судьей. Причастен и к культурной деятельности. Им были составлены и изданы два тома: «Полувековая жизнь Спасского уездного земства Рязанской губернии (1865–1914)» и «Свод действующих постановлений Спасского уездного собрания (1865–1911)», которые представляют интерес и для современных читателей. Много внимания прадед уделял народному образованию. Земское собрание учредило стипендию имени Н. В. Смольянинова, почтив таким образом его труды в области просвещения. Мать моего деда Юлия Августовна Смольянинова (1851–1902), урожденная Брунс, была дочерью немца, работавшего на зеркальной фабрике братьев Смольяниновых. Юлия родила Николаю четверых детей: Владимира, Марию, Алексея и Юрия.

Николай Владимирович и Юлия Августовна Смолъяниновы с детьми Марией, Алексеем и Владимиром, 1883

Алеша, как и многие другие дворянские дети, учился в кадетском корпусе, а затем в военном училище. С 1898 по 1902 год он служил в лейб-гвардии Измайловском полку, который первым присягнул Екатерине II. Товарищи-из — майловцы подарили ему в 1902 году медную статуэтку солдата, она до сих пор хранится в нашем доме. Интересно, что на постаменте выгравированы фамилии однополчан деда. После окончания военного училища в 1902 году Алексей возвращается в имение Никольское — родовое гнездо. Его отец отдал двадцать три года своей жизни Спасскому уезду, будучи бессменным спасским уездным предводителем дворянства. Теперь пришла очередь сына — Алексея Николаевича Смольянинова (именно его избрали предводителем дворянства Спасского уезда Рязанской губернии). Отец делился своим опытом с Алексеем, и тот успешно справлялся с этой службой. Помещик-дворянин хорошо разбирался в сельском хозяйстве. Сохранилось много фотографий племенных лошадей, коров, разводившихся в хозяйстве. Даже на фотографиях видно, что животные ухоженные, упитанные. Очень любил дед охоту, была в Никольском своя псарня.

Алексей Николаевич Смольянинов, офицер лейб-гвардии Измайловского полка, 1902

Бракосочетание Алексея Николаевича Смольянинова и Марии Геннадьевны Карповой, племянницы Саввы Тимофеевича Морозова, 14 апреля 1903 года

В 1903 году, 14 апреля, дед женился на бабушке — Марии Геннадьевне Карповой (1879–1961). В этот день пересеклись два рода: Смольяниновы и Морозовы (те самые, великие предприниматели и меценаты). Бабушка была внучкой Тимофея Саввича и Марии Федоровны Морозовых, дочкой Анны Тимофеевны — старшей сестры Саввы Морозова (Саввы II). Обручились они в церкви Св. Николая Чудотворца, принадлежавшей князьям Куракиным (на Новой Бассманной). Отец Алексея дружил с Куракиными, изучал историю их рода. Сохранилось приглашение на свадьбу:

Анна Тимофеевна Карпова покорнейшее проситъ Васъ пожаловать на бракосочетанiе дочери ея Марiи Геннадiевны с Алексеемъ Николаевичемь Смольяниновымъ, имеющее быть въ церкви Св. Николая Чудотворца при д. кн. Кураки) ныхъ (Новая Басманная) 14 Апреля 1903 года.

Николай Владимiровичъ Смольяниновъ покорно проситъ Вас пожаловать на бракосочетанiе сына его Алексея Николаевича съ Марiей Геннадiевной Карповой, имеющее быть въ церкви Св. Николая Чудотворца при д. кн. Куракиныхъ (Новая Басманная) 14 Апреля 1903 года.

Бабушка окончила Институт благородных девиц, была образованным, воспитанным человеком. Дочь профессора истории Геннадия Федоровича Карпова (1839–1890) часто проводила время в библиотеке своего отца с редким собранием исторических книг (сегодня часть фонда Исторической библиотеки г. Москвы). Прекрасно знала французский и немецкий языки, любила читать романы французских писателей. Мария родила Алексею четверых детей: первенец Николай появился на свет в 1904 году; второй сын — Александр — в 1906-м; третий, Геннадий, родился 30 июня 1908 года (это мой папа); дочка Тонечка — в 1910-м. Дети росли в имении Никольское, располагавшемся недалеко от Спасска на реке Проня, притоке Оки (в деревянном доме, довольно скромном по сравнению с замками нынешних олигархов). Дед души не чаял в своих детях, обожал семью, в то же время находил время на занятия сельским хозяйством. И много времени уделял благоустройству Спасского уезда. Он был попечителем училищ и гимназий в Спасском уезде.

Во время Первой мировой войны поручик Алексей Смольянинов, разумеется, был на фронте, храбро воевал. Думаю, Николай II совершил роковую ошибку, когда позволил втянуть Россию в эту войну. Русские люди побеждают, когда враг нападает на Россию (как победили Наполеона и Гитлера), а в этой войне за что было терять жизни, руки, ноги? Надо было беречь свой народ. Первая мировая война обескровила Россию, подорвала ее экономику, стала причиной нашествия большевиков, установивших в России государственный терроризм.

Дети А. Н. Смольянинова с воспитателем: (слева направо) Александр, Николай, Геннадий. Имение Никольское Спасского уезда Рязанской губернии

А. Н. Смольянинов в имении Никольское

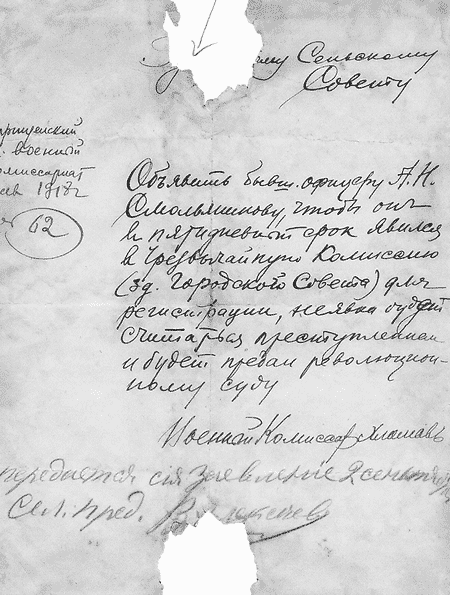

Письмо из ЧК, врученное деду 2 сентября 1918 года

Дед уцелел на войне, но погиб при новом, советском режиме. Он не был членом какой-либо партии, не участвовал в Белом движении. Его интересовала прежде всего семья, сельское хозяйство да жизнь Спасского уезда. Но все пошло кувырком, в 1918 году его вызывают в ЧК и предупреждают, что, коли не явится, будет предан революционному суду. Предали революционному суду в 1918 году.

Мария Геннадьевна Смольянинова с сыном Геннадием и дочерью Антониной, 1912

В 1918 году чекисты арестовали деда и осудили на пожизненное заключение, семью вышвырнули из родового гнезда. Младшие дети (Геня и Тоня) направляются чекистами в Осташевскую детскую колонию (очень любила советская власть детские колонии и даже воспевала их). Тонечка в колонии заболела дизинтерией и умерла. Она прожила всего одиннадцать лет. У меня сохранилось трагическое письмо папы о том, как умирала сестренка. Публикую его впервые. Тринадцатилетний Геня пишет своему брату Саше:

«Милый Саша,

Я хочу описать тебе Тонину болезнь. В понедельник она заболела, почувствовала себя плохо и не стала есть кашу, а легла в постель. Каждые полчаса она бегала в лес. К вечеру она какала с кровью. В ночь я должен был ехать на прииск, но поездку отложили.

Во вторник ей стало хуже, она все время стонала и звала: “Мажа, мама!” Хуже ей стало потому, что накануне она выпила, уже больная, сырой воды. Ей все хотелось пить.

К вечеру решили отвезти ее в больницу. Запрягли лошадь. Я и Татьяна Михайловна (барышня, служившая в колонии) положили Тоню в телегу и повезли ее в Гулынкинскую больницу. По дороге Тоня несколько раз слезала и подолгу сидела в стогах сена. Был сильный, очень холодный ветер. В дороге Тоня все стонала и звала маму.

Когда приехали в больницу, пришла акушерка и сказала, что Тоню надо положить к другим таким же больным в барак. И мы поехали назад. В ночь я ездил на прииск.

К Тоне на другой день ходила Надежда Николаевна. У Тони болезнь не переменилась. В больнице попросили прислать ей молока. В четверг я пошел к ней. У ней кровяной понос кончился, но она ослабела и очень часто, каждые пять минут, садилась на судно. Ее убеждали не делать это. Она обещала, но не могла. Ее лечили порошками бисмут. Она питалась одним молоком, которое я ей принес. Тоня страшно похудела и все звала маму. Я обещал написать маме. К вечеру у меня тоже появился понос. Я принял [тильминские?] капли. В тот же вечер в больницу ездила учительница и сообщила, что Тоне хуже. Я написал маме письмо.

На другой день утром я, собираясь идти на почту послать письмо, услышал, что садовник из колонии был у Тони. Он мне сообщил, что ей гораздо лучше и кончилось даже расстройство желудка. Я письмо отложил. Вечером учительница, ездившая в больницу, подтвердила слова садовника.

На другой день, в субботу, мне стало хуже. Я не мог пойти сам в больницу, поэтому попросил одного мальчика сходить к Тоне и отнести ей молока. Он молоко отнес, но про Тонино здоровье ничего не узнал. И не достал мне лекарство.

В воскресенье я пошел в больницу, где и остался. Тоня была совсем плоха. Понос у нее был — одна кровь. Лекарства совсем не помогали. Тоня все время повторяла: “Милая мама, мама милая… ” Ночью она еще чаще стала садиться на горшок.

В понедельник дежурная принесла ей капли. Она совсем ослабела. Часов в пять пришла Евгения Анатольевна и Татьяна Михайловна. Они дали Тоне белок с водой. Тоня через 1 час спросила: “Куда мы пришли? ” Просила ее провести домой. Говорила, что устала и заблудилась. И спрашивала, скоро ли конец. Потом повернулась на бок и скончалась.

Г. Смольянинов. 1921 г.»

Больная девочка хочет одного — вернуться домой, к маме. Но дома нет, его отняла советская власть, а мама снимала углы в Рязани всю жизнь, несмотря на то, что ее родные (Морозовы) подарили России более пятидесяти благотворительных заведений: театры, библиотеки, музеи, церкви, больницы и т. д. Новая власть не удостоила ее даже комнатушки.

В 1921 году, уже после смерти Тонечки, А. Н. Смольянинова выпустили из тюрьмы (была амнистия). Он рыдая прочел это письмо и посетил могилу дочери. С 1921 по 1923 год дед работал в Сельсоюзе кооператоров. Это как раз то дело, в котором он прекрасно разбирался, где мог принести пользу стране и семье. Ведь «бывший» дворянин, офицер был и помещиком. Несмотря на все лишения, дед не терял чувства юмора, о чем свидетельствуют его стихи, написанные в апреле 1923 года, за месяц до нового ареста, навсегда разделившего его с семьей и с жизнью:

ФОКСТРОТ

Руси голодной в помощь янки

Шлют из-за моря скверный рис,

С фальшивым молоком жестянки,

Какао, сахар и маис.

Распределять все эти дары

Среди несчастных и сирот

Приехали американцы АРА[15]

Различных наций и пород.

В ресефесеровской столице

Засевшие на мель как рак

Полуголодные девицы

Охотно ловят их на брак,

Но лучший дар американцев

Потоком бодрость льет в народ —

Король всех современных танцев,

Очаровательный фокстрот.

Забыт мазурки звон мятежный

И па-де-катра реверанс,

Заброшен вальс изящно нежный

И церемонный контр-данс,

И даже полный томной страсти

Еще недавний царь танго

Уж не имеет прежней власти

И не пленяет никого.

И все танцуют с увлеченьем,

Не зная горя и забот,

И в упоительном фокстроте

Проводят ночи напролет.

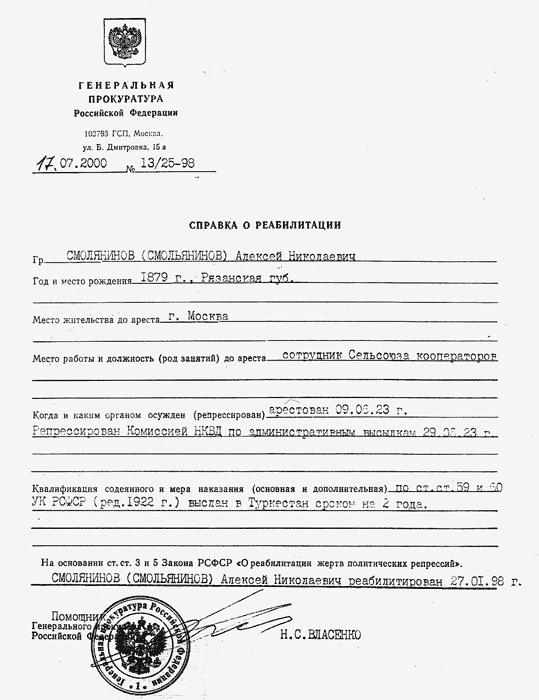

9 июня 1923 года дед арестован вторично. В это время он жил в Москве у родственника, который уехал в командировку. Чекисты пришли арестовывать родственника, но так как того не оказалось дома (а план по арестам нужно было выполнять), то арестовали деда. Дед недоумевал — за что? Оказывается — за связь с иностранцами. Четыре раза он навещал свою двоюродную сестру, которая работала в Католической миссии Папы Римского помощи голодающим. Дело А. Н. Смольянинова № 19118 следователь Липов (какая знаковая фамилия — ведь и все дело липовое) начал вести 11 июня 1923 года. А уже 29 июня вынесли приговор — два года ссылки в Туркестан (в город Каган — ныне он находится в Узбекистане). Что дело было липовым, признает и российская прокуратура. В 1998 году (через шестьдесят пять лет после незаконного ареста) Смольянинова А. Н., как и четырнадцать других его так называемых подельников, реабилитировали посмертно. Два допроса провел чекист Липов. Никакого криминала не выявил, кроме того что дед имел неосторожность встречаться в Католической миссии с двоюродной сестрой, работавшей там переводчицей. Никаких свидетелей, никаких адвокатов, защитников, разумеется, не было. Царил беспредел, революционная целесообразность. Но дед для чекистов — всего лишь «бывший человек», «вредный элемент», значит, можно снова, уже навсегда, оторвать его от семьи и сослать в город Каган в жаркий, непривычный для него климат. Больше бабушка уже никогда не увидит мужа. На жизнь она будет зарабатывать, давая уроки французского языка. Когда дети вырастут, они будут помогать ей (те, кто смог уцелеть в СССР). В 1924 году из ссылки А. Н. Смольянинов пишет во ВЦИК прошение о помиловании.

Справка о реабилитации А. Н. Смольянинова

В Комиссию по применению частичных амнистий при В.Ц.И.К.

От Административно-ссыльного

СМОЛЬЯНИНОВА Алексея Николаевича,

г. Полторацк, Туркменской обл.

ПРОШЕНИЕ

В ночь на 9 июня прошлого 1923 г. по ордеру ОГПУ был произведен обыск в квартире одного из моих родственников в Москве, в каковой квартире в то время проживал я один, по случаю отсутствия его в служебной командировке, а семьи его на даче. Агент, имевший ордер на обыск у вышеуказанного моего родственника, в моем присутствии произвел обыск во всей квартире и вещах хозяина, а равно и моих ввиду моего нахождения в той же квартире. Произведенным обыском ничего указывавшего на какую-либо преступную против советского строя деятельность во всей квартире и вещах, как хозяина ее, так и моих, обнаружено не было. Тем не менее по окончании обыска мне было предложено агентом не отлучаться из квартиры, и через несколько времени доставлена была им повестка о явке в ГПУ. По прибытии туда я был арестован без объяснения причин и водворен во внутреннюю тюрьму ГПУ.

Во время моего трехнедельного пребывания в той тюрьме меня допрашивали следователи ГПУ два раза. Как в первый, так и во второй раз я подвергался расспросам о моем прошлом социальном положении, занятиях и службе, как до революции, так и после, местах моего пребывания, знакомствах, родственных связях, политических убеждениях, но совершенно не было речи о каком-либо конкретном инкриминируемом факте. По окончании первого допроса мне было предъявлено в общей форме обвинение по ст. 59 Угол. Код., гласящей о сношениях с иностранным государством в контрреволюционных целях. На мой категорический протест против такого совершенно неожиданного, не основанного ни на каких данных обвинения, следователь в виде успокоения объяснил мне, что предъявление обвинения есть только необходимая формальность для содержания моего под стражей впредь до выяснения вопроса о моей виновности или невиновности в чем-либо. Так как и второй допрос не затронул никакого факта, поставляемого мне в вину, то я имел полное основание считать, что арест мой является недоразумением, и надеяться на скорое освобождение, но, совершенно неожиданно для меня, 29 июня мне было объявлено постановление о ссылке в Туркестан, причем в постановлении оказалась добавленной как основание еще и ст. 60 Уголовного Кодекса. Постановление было датировано 26 июня, между тем как вторичный допрос мне производился того же 26 июня поздно вечером около 11 часов, из чего можно заключить, что моя участь была предрешена вне зависимости от результатов следствия.

Будучи убежден, что подобная мера должна была иметь какое-либо основание, я прихожу к мысли, что причиной моего ареста, а затем административной ссылки мог быть какой-либо донос, заронивший подозрение против некоторого круга лиц, с которыми я был более или менее связан родством и знакомством. Несколько человек из этого круга подверглись одновременно со мной той же участи по обвинению в тех же статьях. Быть может, зароненное подозрение, хотя и не подтвердившееся фактами, нашло почву в том недоверии, каковое Советская власть может питать к известному кругу лиц, кое-что терявших при социальном перевороте.

Но в то же время если Народная Власть считает возможным применять амнистию даже к лицам, осужденным по суду, запятнавшим посягательством против нового строя, то я надеюсь, что мне будет прощена моя принадлежность, по обстоятельствам от меня не зависящим, как то: рождение, воспитание и т. п. к тому классу русского общества, часть которого отнеслась враждебно к этой власти. И положение об административной высылке (Собр. Узаконений 1922 г. № 51) требует подробной мотивировки необходимости применения ее в отношении отдельных лиц, проявивших себя преступною деятельностью или вообще способных вызвать общественную тревогу. Но если бы следственные органы на основании 111 и 112 ст. ст. У.П.К. задались целью осветить мою прошлую жизнь и деятельность вплоть до моего ареста и высылки, то не нашлось бы достаточного фактического материала для применения ко мне наказания в виде ареста или ссылки. Разбор прошлой моей дореволюционной деятельности должен установить невмешательство в политическую жизнь страны и отсутствие проявления даже в малой степени классовой нетерпимости в отношении крестьян или рабочего класса. Будучи помещиком, я никогда не злоупотреблял своим положением, в моих отношениях с крестьянами отсутствовал эксплуататорский элемент, и в случае нужды крестьяне видели во мне защиту и готовность к материальной помощи и поддержке. Окружавшие меня крестьяне ценили мое отношение и во время революции ни в чем не проявляли враждебности ко мне и моей семье; напротив, по приговору Общества моя семья получила в пользование душевой надел и в свою очередь, очутившись в тяжелых материальных условиях, не раз получала помощь от отдельных крестьян.

По изложенным здесь соображениям и ввиду полного отсутствия фактического материала к применению в отношении меня административного наказания, я ходатайствую о снятии с меня тягот вынужденного пребывания в отдельных местностях и возвращении мне состояния полноправного гражданина СССР, имеющего право свободного проживания на всем пространстве Союза и выбора службы по своим способностям.

8/IX-24 г. А. Н. Смольянинов[16]

В апреле 1925 года во ВЦИКе в ответ на прошение о помиловании выносится решение: так как срок высылки Смольянинова А. Н. кончается 29 июня 1925 года, то миловать его бессмысленно, раз осталось только два месяца до освобождения. Но чекисты не выпустили деда 29 июня 1925 года. Они не любили давать свободу «бывшим людям». Дед так и умер в ссылке в 1932 году в возрасте пятидесяти трех лет. Если бы его не загубили в ссылке, то в 1941 году ему было бы всего шестьдесят два года и бывший поручик Смольянинов, прошедший Первую мировую войну, мог бы принести пользу Отечеству в борьбе с фашизмом. Но нет сослагательного наклонения в истории.

В 1929 году мой папа, младший сын деда, Геннадий Алексеевич Смольянинов навестил своего отца, проживающего в качестве административно-ссыльного в г. Кагане. Сохранилось письмо Геннадия своей маме Марии Геннадьевне Смольяниновой. Сын боится написать слово «папа» целиком. Он пишет: «Через полчаса сяду на пароход, а через 2–3 дня буду у п.» Вот такая конспирация! Письмо отправлено в Рязань бабушке в сентябре 1929 года. Папа работал в это время в Баку и взял две недели отпуска, чтобы навестить отца.

На лицевой стороне другого письма фотография Геннадия Алексеевича с молодым мужчиной, присутствие которого объясняется строками: «На этой карточке я снят в ботаническом саду около Батума. Другой — один наблюдатель». Через три года (в 1932 году) деда не стало. Он прожил всего пятьдесят три года. Я родилась в 1937 году и никогда не видела деда. Чекисты лишили меня и деда, и отца, которого я тоже никогда не видела: его расстреляли, когда мне было всего три месяца.

Геннадию Алексеевичу Смольянинову (младшему сыну деда) советская власть позволила прожить только двадцать девять лет. Он работал старшим научным сотрудником в музее А. М. Горького АН СССР при Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

На протяжении ряда лет молодой ученый с успехом занимался сбором и публикацией рукописного наследия Горького, выявлением и приобретением для института автографов Блока, Белого, Чехова, Короленко и других русских писателей. В середине 1930-х годов научное изучение творчества Горького только начиналось, разыскивались и сосредотачивались в отделах института материалы А. М. Горького и о нем, его переписка, рукописи и черновики, фотографии, картины, книжные фонды. Выполняли эту работу отделы рукописей, иллюстраций и книжных фондов. Главным искателем и собирателем фондов, комплектатором их был старший научный сотрудник отдела рукописей (а с 1937 г. — Музея им. А. М. Горького) Геннадий Алексеевич Смольянинов. Он разыскивал и собирал горьковские материалы в хранилищах, музеях, у коллекционеров, писателей, частных лиц. Для разыскания и собирания автографов Горького Г. А. Смольянинов вел очень большую переписку. Эту работу он начал в 1934 году, будучи в тот период редактором «Литературного наследства».

Г. А. Смольянинов в Ботаническом саду в Батуми с «одним наблюдающим», май 1929 года

Многое удалось сохранить работникам Архива Горького. Но уникальный документ — дневник Горького, писатель вел его в последние годы жизни, в архив не попал. Этот дневник читал мой отец в июне 1936 года вскоре после смерти Алексея Максимовича. 18 июня 1936 года постановлением Политбюро была образована комиссия по приему литературного наследства А. М. Горького, в которую входил Крючков. Петр Петрович рекомендовал включить в группу литераторов, которым предстояло разобрать и систематизировать архив писателя, горьковеда Г. А. Смольянинова. Работа предстояла большая, разбирали архив даже ночью. Под утро отец нашел на нижней полке этажерки толстую тетрадь. Он начал читать ее и обнаружил, что это дневник Горького. Даже беглый просмотр дневника свидетельствовал о том, что от первоначальных восторгов вернувшегося на родину писателя к середине 1930-х годов не осталось и следа. Горький подвергал резкой, беспощадной критике Сталина и его окружение. Он сравнивал вождя с ничтожной блохой, которую советские средства массовой информации увеличили до гигантских размеров. Горький полагал, что необходимо сопротивляться безжалостному строю, обрекающему талантливых людей на уничтожение. Отца обступили его коллеги, они не могли оторваться от дневника. К несчастью, кроме литераторов архивным наследием писателя интересовались и «искусствоведы в штатском» — работники НКВД, поэтому дневник Горького попал не в архив, где он был бы сохранен, а в недра НКВД, где его читал Ягода. Когда Ягода закончил чтение дневника, он выругался и сказал: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит», — о чем поведал его подчиненный Александр Орлов в своей книге «Секретная история сталинских преступлений».

Из Центрального архива КГБ и Архива Президента РФ (прежнего Архива ЦК КПСС) в 1990-е годы XX века поступило в Архив Горького около девятисот единиц горьковских документов, но дневник писателя, конечно, туда не поступил. Скорее всего, Сталин уничтожил его лично. Ни современники, ни потомки не должны были знать, что в действительности думал «великий пролетарский писатель» об «отце всех народов». Литературоведов, разбиравших архив Горького, сразу после обнаружения «крамольного» дневника отвезли на Лубянку, где взяли с каждого расписку о неразглашении содержания злополучной тетради. Но отец рассказал маме, Папковой Милице Павлиновне, также работавшей в ИМЛИ, и о дневнике Горького, и о посещении Лубянки. Мама просила «держать язык за зубами». Однако подписки о неразглашении содержания дневника органам было недостаточно, надежнее было «ликвидировать» тех, кто читал «крамольный» дневник. Почти всех литературоведов, разбиравших архив Горького, арестовали. Лишь один из них летом 1936 года уехал во Францию и остался там. В начале 1950-х годов мама прочитала в спецхране Фундаментальной библиотеки АН СССР, где она в то время работала, французский журнал Article et document, в котором чудом спасшийся литературовед поведал историю о дневнике Горького.

Алексей Максимович хотел уехать в 1935 году в Италию, где мог бы опубликовать дневник. Но Сталин его не выпустил, сказав, что климат в Крыму не хуже, чем в Италии. Горький находился в золотой клетке. В СССР дневник опубликовать было невозможно.

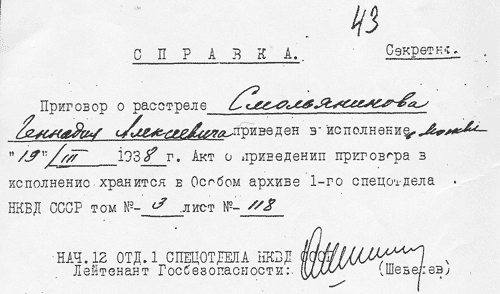

В 1937 году Г. А. Смольянинов много сил и времени отдавал созданию Музея А. М. Горького. 1 ноября 1937 года музей был открыт, но за три дня до этого, 27 октября 1937-го, отец был арестован органами НКВД. Мама ждала моего появления на свет, была на восьмом месяце беременности. 19 марта 1938 года папа был расстрелян. Почти через двадцать лет советская власть реабилитировала посмертно папу 30 мая 1957 года «за отсутствием состава преступления».

Последние фотографии отца, Лубянка, октябрь 1937 года

Справка об исполнении приговора 19 марта 1938 года

Справка о реабилитации Г. А. Смольянинова

В справке о реабилитации абсурдная формулировка: «Приговор Военной коллегии… отменен и дело… прекращено». Отменить приговор можно через девятнадцать лет после расстрела. Воскресить человека нельзя! Двоюродная сестра папы, его ровесница Мария Николаевна Ненарокова, которую после октябрь — ского переворота вывезли ребенком во Францию, прожила не двадцать девять лет, а девяносто пять, ибо во Франции не было геноцида своего народа.

Жена Геннадия Смольянинова, моя мама Милица Павлиновна Папкова, тоже не избежала ГУЛАГа, но, к счастью, выжила, была освобождена и реабилитирована «за отсутствием состава преступления». Так что мне советская власть подарила три бумажки (ах, простите, документа!) о том, что самые близкие мне люди — дед, папа и мама — ни в чем не виноваты перед ней и были сосланы, расстреляны, заключены в тюрьму случайно, по ошибке.

Мама в 22 года, студентка МГУ, 1927

Двое старших сыновей Алексея Николаевича и Марии Геннадьевны Смольяниновых уцелели в сталинской мясорубке. Дядя Коля, Николай Алексеевич Смольянинов (1904–1979), до 1917 года учился в кадетском корпусе. В 1917 году ему исполнилось тринадцать лет. К этому времени он успел выучить английский язык, который и кормил его всю жизнь. В годы первой пятилетки он работал на Кузнецком металлургическом комбинате переводчиком, т. к. этот комбинат помогали строить американцы и англичане. Позднее он работал в Москве в Центральном научно-исследовательском институте информации и технико-экономических исследований черной металлургии. Он был составителем англо-русских словарей по металлургии. Женат он был на Зинаиде Васильевне Смольяниновой, урожд. Базарной (1903–1971), работавшей машинисткой в Музее истории Москвы. Детей у них не было, похоронены на Рогожском кладбище в усыпальнице Морозовых, ибо дядя Коля, как и папа, правнук Т. С. и М. Ф. Морозовых.

Марина Геннадиевна Смольянинова, 1970

Второй брат отца — дядя Саша, Александр Алексеевич Смольянинов (1906–1967), окончил сельскохозяйственную школу в селе Кирицы Рязанской области. В молодости уехал в Свердловск, окончил там сельскохозяйственный институт. Защитил кандидатскую диссертацию. Работал главным зоотехником Свердловской области. Автор книг по животноводству. Александр Алексеевич Смольянинов награжден орденом Ленина за вклад в развитие сельского хозяйства Свердловской области. Дядя Саша рассказывал, что именно отец, Алексей Николаевич Смольянинов, привил ему любовь к природе, животным, сельскому хозяйству. Дядя Саша был женат дважды. Первую жену звали Прасковья Дмитриевна. Брак был бездетный. После ее смерти дядя Саша женился на Ольге Александровне (к сожалению, девичьей фамилии я не знаю). От этого брака тоже не было детей, так что от четырех детей у Марии Геннадьевны и Алексея Николаевича Смольяниновых родилась только одна внучка — автор данной статьи — Марина Геннадиевна Смольянинова (р. 1937). Что же удивляться демографической катастрофе в нашей стране?! К счастью, моя замечательная дочь, художница Мария Владимировна Смольянинова, немного улучшила демографическую ситуацию: у нее четверо детей — Артур, Емельян, Владимир и Наталья.

Алексей Николаевич Смольянинов

Артур Смольянинов

Мой внук, актер театра «Современник» Артур Смольянинов, в двенадцатилетнем возрасте сказал мне: «Если бы твоего папу чекисты арестовали на год раньше, то не было бы ни тебя, ни моей мамы, ни меня. И пресеклась бы наша ветка смольяниновского рода». Очень верные слова. А пока, слава Богу, род продолжается.

О своем другом деде, Папкове Павлине Сергеевиче, я знаю из воспоминаний моей мамы, Папковой Милицы Павлиновны (1905–1996). Он не был потомком древнего дворянского рода, как А. Н. Смольянинов, но прожил жизнь не менее достойную. Одному суждено умереть в возрасте пятидесяти трех лет, другому было пятьдесят семь. Мама прожила долгую жизнь, полную тягот и лишений, однако с годами не утратила интереса ко всему окружающему и бережно хранила память о прошлом:

«Отец папы был крепостным крестьянином, но к тому времени, когда родился папа, пришло уже “освобождение крестьян”. Когда папа умер в 1920 году, ему через неделю должно бы исполниться пятьдесят семь лет, значит, родился он году в 1863-м.

Родных папы я не помню, да и не знаю, бывали ли они когда-либо у нас. Знаю только, что по желанию священника у всех этих крестьянских детей, за исключением одного Ивана, были необычные в этой среде имена: Серафим, Павлин (папа), Вениамин. Все, кроме папы, были крестьянами.

Павлин Сергеевич Папков

Папа кончил приходскую четырехклассную школу, был грамотным и очень способным. Он с молодости пошел в “мальчики на побегушках” при почтовой конторе, а потом, после очень долгой службы (лет пятнадцать) “в солдатах” (тогда не говорили “в армии”), где по причине той же грамотности был писарем, стал заниматься появившимся тогда телефоном. Был монтером (помню следы сильного падения со столба на ногах), надсмотрщиком (мелкий чин), помощником механика, механиком. Для продвижения по всем этим ступеням надо было сдавать экзамены, что он и делал успешно. Я всегда задумывалась, как случилось, что такой мягкий характером, совершенно нетщеславный человек, сын крестьянина, с низшим образованием, сумел в царское время получить инженерную должность заведующего телефонной сетью в губернском городе Орле (это примерно то, что теперь областной). Думаю, основная причина и толкач — мама, урожденная Лошкарева Мария Владимировна (1876–1920). Молодая (на тринадцать лет моложе отца), красивая, волевая, умевшая “держать дом”, “принимать”, “себя показать и людей посмотреть”. Ora сумела “организовать” этот благодарный и податливый материал. Конечно, она была “капитаном” семейного корабля. Я еще вернусь к их расхождениям, в частности политическим, но это потом. А пока я помню свой уютный дом со множеством комнат, садик, двор с папиным огородом — дача в городе. Помню смешной день, когда получены были десятки телеграмм “поздравляю монаршей милостью” — это означало, что число абонентов телефонной сети перевалило за тысячу, и из заведующего папа стал начальником. При чем здесь был монарх? Я не помню, сколько лет мне было, но (м. б., не без участия взрослых?) была смешна эта “милость”. Папа очень любил землю и во дворе у нас всегда разводил огород — петрушка, морковка, салат, редис, огурцы и даже… картошка. Воду приходилось носить издалека. Для дома привозил водовоз, а уж для забавы приходилось носить. Помню, как, став постарше, помогала ему в этом — носила на обруче вместо коромысла, гораздо легче, чем просто так.

Павлин Сергеевич Папков с супругой Марией Владимировной

Вставал папа раньше всех и как-то между прочим начинал работать: затапливал печи голландские (а их было три), поднимал в комнате, которая называлась залом, занавески на шести окнах, подтягивал гири на часах и т. д. Почему он это делал, я не знаю. Была и кухарка Екатерина Степановна, и Груша, и очень часто призывалась монашка Лукерья, но… это было папино дело. Понятно, и дровец он тоже любил наколоть, и снег почистить.

Человек он был очень доброжелательный, и малейшее проявление способностей и старания у подчиненной ему молодежи вызывали не только радость, но и восторг. Хорошо представляю себе картину: мама сидит за машинкой (а она очень хорошо шила и одевала нас с сестрой как куколок), а папа сидит рядом и рассказывает, какой молодец, какой умница, какой талант, наконец, Ваня или Вася. Мама снисходительно улыбается: на той неделе папа то же говорил про Петю.

Каждое лето в большом сарае (был еще маленький, дровяной), где масса старых вещей — и шкаф, и кушетка, и кровать, — жили три-четыре парнишки лет двенадцати — четырнадцати. Там было телефонное царство. Разбирались и собирались старые аппараты, что-то доводилось, что-то куда-то проводилось, в сад тянулась проводка. Ребята эти были сыновьями и братьями папиных рабочих (теперешнее ФЗУ? ПТУ?)

Сам с трудом дойдя самоучкой до постижения своей профессии, папа делал что мог, чтобы помочь этим ребятам. Звал он их, как и нас, своих детей, мухоморами, был с ними ласков и требователен. Как они кормились, не знаю, думаю, голодать не приходилось. Самое трудное для папы было урегулировать вопрос телефонного ученичества с женщинами нашего дома. Очень хорошо помню беседы и дипломатические переговоры папы в один прекрасный зимний день. Зимой оставлялось один-два человека и переводились они на кухню. Там царствовала Екатерина Степановна (Е. С. далее). Сын ее Сеня был в ученьи у портного (видно, это сулило ему более хлебное дело, чем папино ученье).

— Знаешь, Павлин, — сказала мама, — придется тебе самому подыскивать кухарку, Екатерина Степановна отказывается работать. Мальчишки такую грязь развели со своими проводами… Вот подумай, пожалуйста.

Папа вызывает в свой кабинет (мы так любили сидеть там на кушетке у зеркала теплой печки!) ребят и вводит их в курс дела. Надо все убрать, надо предложить самим помыть пол, надо почаще спрашивать: не надо ли, Е. С., чего-нибудь Вам помочь, принести, сходить, разжечь?.. Нам бы до Рождества додержаться, программу кончить. А с весны можно думать о работе…

После обеда у Е. С. разговоры с мамой о завтрашнем дне. Папа заводит разговор о Сене, что его давно не видно и т. д. Ну, хозяин не отпускает, это ничего — папа сам зайдет, попросит, и хозяин отпустит. Да, в ученьи нелегко… Уж Вы, Е. С., моих мухоморов не обижайте. Надо ведь им, сами знаете… учиться. Так, я завтра зайду к Сениному тирану. И как же мне было приятно, когда однажды, будучи уже студенткой, на общефакультетской лекции в большой аудитории, куда собиралось человек пятьсот, я сидела радом с парнем в серой папахе, который оказался моим земляком и, увидев мою фамилию на тетради, спросил, не родственница ли я Павлину Сергеевичу. Узнав, что я его дочь, он рассказал, как в его семье уважали этого хорошего человека. “Сколько людей только из нашей семьи он вывел в люди”. Я даже запомнила фамилию этого парня — Ададуров, хотя встречаться приходилось издали — на общих лекциях и собраниях.

По положению папа отвечал за большой отряд женщин-телефонисток, которые работали на этой нелегкой работе, где внимание, напряжение слуха сильно отражались на нервах. Все они очень дорожили работой, т. к. женщинам предоставлялось мало работы — вот телефонистка, телеграфистка, учительница начальной школы, медсестра (тогда они назывались сестры милосердия). Высшее образование среди женщин только начиналось.

И вот звонит папе (помню, номер нашего телефона был 109) какой-нибудь “чин” и жалуется, что его долго не соединяли:

— Уж не болтают ли они там? — и просит принять меры, да построже.

— Да, да, конечно, выясним, примем меры… — и обязательно тут же пару фраз о трудности этой работы, как будто “чину” на это не наплевать.

А потом он звонит на станцию, выясняет, кто дежурил, и почти извиняющимся тоном спрашивает, как же это случилось… Всегда у меня было чувство, что папа очень не любил сюртуки, мундиры, фраки, манишки, галстуки… — все, соответствующее официальному положению. И позднее, после революции, это подтвердилось: он был счастлив сбросить с себя все это внутренне несвойственное, внешнее, чуждое. Он просто испытывал наслаждение от того, что может ходить в косоворотке, сапогах, без фуражки с кокардой. Внешний демократизм гармонировал с его внутренним демократизмом.

П. С. и М. В. Папковы с дочерьми Милицей (слева) и Тамарой

Совершенно не помню дат, но советское правительство обратилось тогда к населению с призывом дать одежду, обувь, теплое белье на фронт (шла Гражданская война). Папа считал, что он имеет право оставить себе максимально две пары обуви — одни сапоги и одни штиблеты. Споров о других вещах с мамой я не помню, наверно, решили, что лучше их вести в отсутствие детей.

Мне случилось встретиться в тридцатые годы со старым коммунистом Вениамином Иосифовичем Ермощенко (впоследствии он погиб в ссылке), и тот рассказывал, что в течение некоторого времени в 1905 году он прятался в нашем доме. Думаю, что, конечно, это было делом папы, а не мамы. Почему так думаю? Дочь разорившегося мелкого помещика-дворянина Владимира Лошкарева из г. Ливны Орловской губернии, она все-таки всегда ставила себя над простонародьем безо всякого на то основания. Революция ей была ни к чему. В 1919 году к Орлу подходили белые. Папа к тому времени занимал более ответственную должность — был начальником технического управления связи округа и должен был стать во главе группы, эвакуирующей почтово-телеграфно-телефонное имущество в Москву. Папа принес справку-ходатайство оказывать содействие семье эвакуированного и уверял, что уезжает максимум на два-три месяца, т. к. белых, конечно, прогонят и будет возможность вернуться.

Мама справку спрятала куда-то далеко и, уверенная в том, что белые победят и останутся, советовала папе перейти где-нибудь линию фронта, чтобы “не было поздно”. Так трудно писать. Пишу о папе, а создаю обвинительный акт маме. Но как мать-то она была хорошей, она всего лишала себя ради нас, не на словах (как бывает!), а на деле: не спала ночами в наши болезни. Она была мамой.

Папа оказался прав, и к новому, 1920 году красные вернулись. А папина справка понадобилась нам гораздо раньше, т. к. белые пробыли в Орле всего неделю и от Орла покатились вниз.

Нарушив план, хочется мне досказать уже о том, что было у нас при белых, хотя это и неприятные всячески воспоминания. Красные покинули город, и с минуты на минуту мы ждали прихода белых, ждали и боялись. Мы с сестрой залезали на забор и подглядывали, что там делается. Сестре Тамаре было двенадцать, а мне — четырнадцать. И вдруг к нашим воротам подъехали два белых офицера, и один из них оказался двоюродным братом Витей. Это был сын папиной сестры Валентины. Она была замужем за немцем-садоводом, и я когда-то ездила с папой к ним в Курск.

В памяти остались какие-то необычайные яблоки, большой сад, шалаш, мед, ульи. Витя у нас бывал изредка, и мы, девчонки, звали его “розочкой”, в отличие от Пети, маминого племянника, прозванного нами “ленточкой”. Возможно, мы все трое (ведь у нас воспитывалась кузина Валя) были немного влюблены в обоих. Витя — белый офицер. Это было неприятно очень. Я твердо была за красных.

Маму, конечно, устроило, что никто нас не тронет, мы под защитой. Но все было ужасно. Рядом с нами были с одной стороны казармы, а со всех остальных — сады, переходящие в сады с другой улицы, т. к. заборы были разобраны на дрова.

В казармах были запасы продовольствия, и эти “защитники святой Руси” притащили в наш сарай (тот самый, где учились мухоморы) разные крупы и торговали ими. Естественно, мама получила их безвозмездно.

Я не знаю, называется ли мародерством то, что делали эти офицеры, но на душе было пакостно. Я не знаю, на какой день я сбежала из дому через сады и два дня пролежала в собачьей конуре. Никого не было ни видно, ни слышно. И вдруг в этой тишине раздались крики, вопли, летели вещи, слышались рыдания. Оказывается, это солдаты победившей своих братьев по армии все еще справляли победу. Как ненормальная, я бросилась домой и притащила офицера, чтобы прекратить этот кошмар. Что сделали потом с солдатами, не знаю, но с появлением офицера сразу все прекратилось. Бедная мама! Что она пережила! А ведь я не думала о ней — я на нее сердилась. А она, наверно, уже хоронила меня.

Наш преподаватель Закона Божьего (в первых классах я училась в гимназии) отец Аркадий, настоятель вокзальной церкви, встречал белых колокольным звоном. На плацу был парад под командованием генерала Май-Маевского. Были грабежи, насилия… Гражданская война. Много мы повидали с самого детства.

Милица Павлиновна Папкова, Институт мировой литературы АН СССР, 1940

Наш сад отгораживал от двора казарм небольшой забор. Через этот забор солдаты перелезали и рвали груши. Папа не хотел делать забор выше и учил нас не бояться солдат. А однажды сумел договориться, что сам даст и груш и яблок, когда они поспеют. Так и было. Еще о папе. После смерти мамы, которая умерла от тифа весной 1920 г., он стал нам и папой и мамой. Сам ходил на рынок, все покупал, нанял какую-то шведку “и готовить и воспитывать”. В ноябре он поехал за дровами, в теплушке подхватил возвратный тиф и крупозное воспаление легких и в четыре дня умер. Смерть папы была очень тяжела для нас, настолько тяжела, что мы даже не плакали. Случилось это в начале ноября, а заплакали мы с сестрой впервые только под новый, 1921 год. В четырнадцать лет я осталась в семье за старшую, училась и работала машинисткой».

Надеюсь когда-нибудь опубликовать мамины воспоминания целиком, а пока приведу некоторые факты из ее биографии. В 1923 году мама уехала в Москву, где поступила во Второй московский государственный университет на педагогический факультет литературно-лингвистического отделения, западной секции французского цикла. Учебу она окончила в 1928 году. В 1930 году вышла замуж за Искринского Михаила Ивановича и родила дочку Аллу. С 1932 по 1933 год работала в ВОКСЕ (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей) сначала секретарем заместителя председателя общества, а затем референтом романского сектора. В 1936 году поступила на работу в Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР библиотекарем-библиографом французского кабинета. В этом же году она вышла замуж за Смольянинова Геннадия Алексеевича, который, как уже было сказано выше, работал в ИМЛИ старшим научным сотрудником. 27 октября 1937 года мой отец был арестован органами НКВД. Об этих трагических днях мама написала в воспоминаниях:

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Семейный быт

Семейный быт В связи с жестокими расправами коммунистов на Кубани с казаками, мужское население сильно уменьшилось, а к тому же и голод и последняя война помогли разрядить и без того уже редкие ряды мужского населения Кубани. В станицах очень много вдов. Мужчины нужны, но

СЕМЕЙНЫЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ

СЕМЕЙНЫЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ Бабушка и мать, не подозревая того, "открыли" принципы педагогики, которые потом принесли мировую славу А. Макаренко: воспитывать не каждого ребенка индивидуально, а как членов коллектива, причем коллектива трудового. Как только мы чуть-чуть

Семейный альбом

Семейный альбом Я сидела и никого не трогала. Приезжает человек. Очень симпатичный, рыжий. И требует от меня, чтобы я немедленно сделала статью для журнала. Как вы думаете, для какого? Для журнала «Советское фото». Я говорю:– Да что вы, помилуйте! – и называю ему несколько

Семейный альбом

Семейный альбом Тетя Дорис и бабушка до рождения моего отца, около 1916 года. Дорис и Санни, будущий Дж. Д. Сэлинджер, август 1920 года. «Знаешь, Пегги, мы с твоим отцом были в детстве лучшими друзьями». Слева направо: две подруги, Дорис (на заднем плане), Санни и его мать

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК Хотя Саша продолжала спать весь день, но матушка немного успокоилась. На домашнем совете было решено закрыть ставни в ее комнате и дать ей вволю выспаться.Когда наступили сумерки, к ней внесли свечку и стали ее будить, упрашивая съесть то одно, то другое.

II Семейный круг

II Семейный круг «… Мне кажется, что я все еще не родился окончательно…» Гете различал в себе два начала: отцовское — серьезное, рассудительное и женское — жизнерадостное, своенравно-причудливое. Кафка тоже противопоставлял две семейные линии: с одной стороны, семейство

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ Я не помню такого времени, когда — в какой бы я обстановке ни был и среди каких людей бы ни находился — я не был бы уверен, что в дальнейшем я буду жить не здесь и не так. Гайто Газданов. Вечер у Клэр 1«Я родился на севере, ранним ноябрьским утром. Много раз

Семейный совет

Семейный совет Накануне моего ухода на пенсию у нас дома состоялся семейный совет.– Мать, ты слышала? – недовольно спросил отец. – Наш мальчик собирается уходить на пенсию!– Ну и что? Ему скоро 60 лет… И по-моему, он уже достаточно взрослый, чтобы самому себе выбирать

СЕМЕЙНЫЙ РЕЦЕПТ

СЕМЕЙНЫЙ РЕЦЕПТ Чем Людмила Александровна кормит Владимира Владимировича? Уха из судака и щукиСудака и щуку без жабр и внутренностей, но в чешуе замочить на час-полтора в «кислой» воде (т.е. с уксусом, лимоном или белым вином). Затем рыбу разделать. Головы, хвосты, кожу

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ Вернувшись из СССР, Зворыкин с головой окунулся в работу. 18 октября 1933 года он сделал обстоятельный доклад о развитии электронного телевидения на собрании Института Франклина. В отличие от выступления на чикагской конференции IRE на этот раз Зворыкин

Семейный человек

Семейный человек Большинство людей, с которыми я сталкиваюсь в поп-музыке, довольно-таки глупы. В очаровании нет реальности. Труди Стайлер В живописном доме Стинга в Хайгейте, в Северном Лондоне, имелась карикатура из «Нью Йоркер» вставленная в раму, и находилась она в

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ Госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак стала заметной женщиной в Туре, в городе «веселом, насмешливом, влюбленном, свежем, цветущем пышнее, чем все остальные города». В провинции, равно как и в Париже, величественно-надменное общество безрассудно бросается в

Семейный купорос

Семейный купорос В том же 1935 году дом Толстых рухнул. Шапорина записывает эти новости задним числом, в июле, суммируя произошедшее за последние месяцы: [1.VII. 1935]. У Толстых произошла трещина в семейном счастье, и вряд ли кому-нибудь из них приходит в голову, до какой степени

Семейный бизнес

Семейный бизнес В 1770 году Ротшильд женился на дочери ростовщика Гутле Шнаппер. Их брак оказался прочным и счастливым. Жена горячо поддерживала Майера во всех его начинаниях. Супруги имели десять детей – по пять сыновей и дочерей, которые получали строгое иудейское

Семейный круг

Семейный круг Моя родословная — это в принципе обычная родословная русского человека, уважающего память предков, знающего свои корни.Прадед мой, Василий Лещенко, был из крепостных. Но со временем ему удалось получить для себя вольную, после чего он сумел вместе с моей

Семейный совет

Семейный совет Ночь, покрытая ярким лаком, смотрит в горницу сквозь окно. Там сидят мужики по лавкам — все наряженные в сукно. Самый старый, как стерва зол он, горем в красном углу прижат — руки, вымытые бензолом, на коленях его лежат. Ноги высохшие, как бревна, лик от