Триединство

Триединство

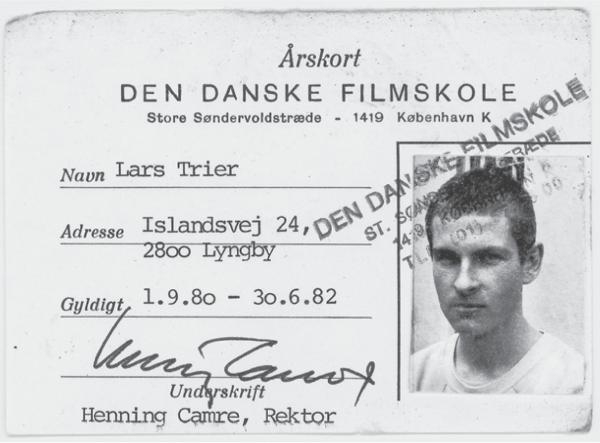

Молодой человек, осенью 1979 года поступивший наконец на режиссерское отделение Института кинематографии, был «по-настоящему искренен и очень вежлив», если верить сценарию, написанному самим Ларсом фон Триером к фильму Якоба Туесена, повествующего о его обучении в институте: «Эрик Ницше: молодые годы». В фильме герой Триера показан чувствительной насквозь артистической натурой, которая при встрече с холерическими преподавателями-реакционерами и всеми их устаревшими догмами, а также впечатляющим количеством бесталанных сокурсников постепенно закаляется и превращается в циника. Тот же сюжет фрагментарно повторяется в собственных воспоминаниях режиссера о его годах в институте, но совершенно не пересекается с воспоминаниями его однокурсников и преподавателей. Тогдашний ректор Института кинематографии, Хеннинг Камре, прямо говорит, что это часть имиджа Триера:

– Он всегда был заинтересован в том, чтобы представить себя бунтовщиком, которому приходилось бороться даже за право ступить ногой на землю. Если бы он решил описывать свое время в Институте кинематографии как путь усыпанный розами, это значило бы расписаться в собственной несостоятельности. Это не вписывалось бы ни в его картину мира, ни в его представления о себе самом.

Товарищ Триера, режиссер Томас Гисласон, тоже не помнит, чтобы тот был явной жертвой.

– Но, конечно, мне всегда казалось, что он сам так себя воспринимал, – говорит он. – Очень многие и очень рано поняли, что с его упорством и талантом к самоинсценировке у него есть все необходимое, чтобы занять свое место в этом мире. Однако при этом необходимо какое-то противостояние, потому что это единственный способ, которым можно продвигаться по культурному слою. Должна быть какая-то картина врага, иначе у тебя не будет последователей.

Другой товарищ Триера по институту, режиссер Оке Сандгрен, вспоминает, что преподаватели на самом деле считали Ларса большим молодцом.

– Мне кажется, они считали его одним из самых способных. Он даже близко не был преследуемой невинностью – ему просто нравилось так думать. Весь его проект ведь построен на том, чтобы стоять на краю, – говорит он.

Более того, на всем протяжении триеровской карьеры ему сопутствовал попутный ветер, утверждает специалист в области киноискусства Петер Шепелерн.

Получить этот пропуск оказалось не так-то просто, Ларс был близок к тому, чтобы не пройти по конкурсу, потому что мнения комиссии на его счет разделились. Результаты же психологического теста показали, что он не является ни сумасшедшим, ни глубоко творческой натурой. В Институте кинематографии он постоянно страдал от нервных расстройств желудка и взбучек.

– Правда заключается в том, что с первого же дня в Институте кинематографии Ларса воспринимали как гения. Ему всегда все разрешали. Потому что одно из правил датского кино гласит: правила, касающиеся всех, не обязательно касаются Ларса фон Триера. А то, что касается Ларса фон Триера, не касается всех остальных. Он уникальный, да, но он никогда не был непризнанным. Как-то нам все-таки удалось, несмотря на всю нашу презренную провинциальную незначительность, разглядеть его величие с самого начала.

* * *

Как бы там ни было, Триер разве что мельком заметил то, что преподавателям удалось разглядеть. По его словам, однокурсники в институте считали его «странным», и он не помнит, чтобы кто-нибудь, включая преподавателей, когда-нибудь похвалил что-то, что он сделал. «Никогда», – повторяет он.

– Да, когда мы снимали выпускной фильм, ходили слухи, будто ректор считает, что мы сняли хороший материал. Но во всех остальных случаях все, что я сделал, было не так. Фильмы, которые мне нравились, по мнению моего преподавателя Герда Фредхольма, были идиотскими. Но мне это не мешало. Я рассчитывал, что так будет наверняка еще и потому, что все режиссеры, которыми я восхищался, при жизни считались странными и плохими. Дрейера высмеивали в прессе, и кому, черт побери, нравится «Зеркало» Тарковского? Ну, если не принимать во внимание идиотов вроде меня, все остальные считают этот фильм безнадежным.

На вступительном экзамене абитуриентам нужно было снять небольшой видеоотрывок. Ларс думал, как бы ему выделиться на общем фоне, поэтому когда все остальные просто завернули за угол и принялись снимать на Кристиансхавне, Ларс потратил один из двух отведенных на задание часов на то, чтобы съездить в Рунгстед и подглядывать там за миром богатых, снимая поверх изгородей, через решетчатые ограды и на парковках, и вернулся к комиссии с не похожей на другие пленкой.

– Так что я уже тогда был циничным и хитрым, – смеется он.

Вступительный экзамен включал в себя и психологический тест, показавший, что один из абитуриентов не является ни большим талантом, ни психопатом. Этим абитуриентом был, конечно, Ларс фон Триер, и ректор сам сообщил ему о результатах теста.

– Тест представлял собой смесь творческих заданий с задачками на математическую логику. Потом, кажется, нужно было нарисовать еще какие-то рисунки. Я, конечно, развлекался тем, чтобы отвечать по-дурацки. Там были какие-то квадраты с точками, и я написал, что это игральный кубик. Потом количество граней росло и росло, под конец их стало чуть ли не пятьдесят, – улыбается Ларс фон Триер. – Это я описал как: опять же игральный кубик, который, однако, довольно сложно применять на практике.

* * *

Нельзя сказать, что путь Триера в Институт кинематографии был усыпан розами. Тогдашний ректор, Хеннинг Камре, признает, что мнения приемной комиссии на его счет разделились. Однако сам Камре и один из преподавателей, Могенс Руков, договорились о том, что готовы ошибаться, если ошибки эти будут интересными.

– Последнее слово было за мной, и если Ларс и был ошибкой, то уж точно одной из самых интересных, – говорит Хеннинг Камре.

Так перед юным Триером открылись двери «в храм», как он говорит. Теперь вдруг в его распоряжении была «всямировая техника». По большому счету, ничто больше его и не интересовало. Преподавание он считал поверхностным и делал все возможное, чтобы его саботировать.

– Ни один из наших преподавателей не внушал мне никакого уважения. Как-то раз, когда у Камре был день рождения, я написал ему поздравительный стишок, в котором была строчка: «Преподаватели никуда не годятся, они здесь только потому, что никто не даст им денег на фильм», – признается он сам.

В институт начал ходить уверенный в себе человек. С длинными волосами, в исландском свитере, кожаной куртке и «идиотском шейном платке», который призван был унять проклятую головную боль. В один из первых дней Ларс написал краской из баллончика на заборе: «Институт кинематографии мертв – да здравствует кино!»

– Я не был обременен смирением, когда пришел в школу. Естественно, я поссорился со всеми преподавателями. Не в последнюю очередь потому, что все их образцы для подражания были таким совершенно мейнстримовым… дерьмом.

Могенса Рукова Ларс еще с грехом пополам мог выносить, потому что тот, по его словам, был чокнутый.

– Невозможно было понять ни слова из того, что он говорит, но ему нравились всякие странные штуки, и он показывал интересные фильмы.

– Ты пытался как-то переубедить преподавателей, заставить их смотреть на фильмы твоими глазами?

– Нет, абсолютно. Я уже тогда чувствовал себя выше этого. Я слишком далеко от них ушел. И потом, преподаватели считали, что все мной сделанное было занудно и чересчур.

– В сценарии к «Эрику Ницше» ты изображаешь себя преследуемой невинностью.

– Ну, я именно так все и воспринимал, – смеется он. – В институте меня ругали за то, что я делал. Наверное, Могенс Руков считал некоторые мои работы интересными, но вот прямо чтобы «это хороший фильм»… Такого я не слышал никогда. Только тогда, когда они решили, что я могу пойти дальше, все то, из-за чего они раньше орали и ругались, вдруг стало прекрасно.

– Могенс Руков и Хеннинг Камре говорят, что ты был способным и уважаемым студентом.

– Тем не менее я часто ругался с Хеннингом и все они мне казались ужасно злыми. То есть, я не шучу, когда говорю, что преподаватели на нас орали. Они были адскими холериками.

И юный Триер предоставлял им немало возможностей продемонстрировать свою холерическую сущность. Ларс считал, что, сняв два фильма, он попробовал все возможное: выстраивать кадры, монтировать, сводить звук, – так что дальше изучать ему нечего и он должен просто приступить к работе.

– Но в институте считалось, что, прежде чем ты снимешь фильм Куросавы, ты должен делать жалкие банальные упражнения, чтобы понять, где ставить камеру. Они говорили, что ты должен продемонстрировать смирение перед лицом кино. И мне нельзя было называться «фон», потому что никакого «фон» в моем имени не было. И я считаю реакционизмом тот принцип, по которому все лучшие годы, когда ты по-настоящему полон идей и сил, должны тратиться на изучение латыни, прежде чем тебе позволят самому написать стихотворение по-датски.

– А чем бы ты предпочел заниматься вместо латыни?

– Снимать фильмы, черт побери!

– Похоже, что ты никогда толком нигде не учился и всем, что знаешь, обязан самообразованию?

– Да, но так дело обстоит со всеми, кто хоть чему-то научился. Они выучили это самостоятельно. Ты ведь тоже наверняка сам всему выучился. Хорошо, может быть тебе повезет и тебе достанется учитель, который тебя вдохновляет и поощряет, но сам процесс обучения все равно зависит только от тебя. И все мои образцы для подражания – Боуи, Стриндберг, Мунк и Тарковский – были просто первыми, на кого я наткнулся.

* * *

Томас Гисласон не мог не заметить Ларса, который, по его словам, ходил по школе «с длинными волосами, никогда ни на кого не смотрел и постоянно выглядел злющим». Он действительно был злющим. Триер вспоминает еще, что много времени проводил наедине с собой.

– Сидеть в одной аудитории с однокурсниками было едва ли не то же самое, что сидеть с идиотами в Нордванг, – говорит он. – По крайней мере, я чувствовал с ними так же мало единения.

Томас учился на монтажном отделении и не имел никакого отношения к режиссерскому, пока Ларс не показал ему учебный клип, снятый им в каких-то заброшенных зданиях. Томас Гисласон называет эту двенадцатиминутную комедию «самой немыслимой пробой пера, которую вы можете себе представить». Актеры Ларс Кнутцон и Борд Ове играют итальянцев эпохи Возрождения, развлекающихся с женами друг друга.

– Они вырядились в какое-то старье, и Ларс Кнутцон бегал из одной квартиры в другую и трахался с разными женщинами, одной из которых была Филомена. Ее он имел сзади, но они не учли, что пол в доме ужасно скрипит, так что Ларс Кнутцон шпарил вовсю и стонал: «Ох, Филомена! Ох, Филомена!» – на фоне очень громко скрипящего пола.

Томас нашел это смешным. Таким смешным, что он сполз на пол и рыдал от смеха, так что Ларс, как вспоминает Томас, по достоинству оценил его непочтительность по отношению к авторитетам.

– У нас было похожее чувство юмора, – подтверждает Ларс фон Триер. – И мне всегда казалось, что он приятный молодой человек. Так что мы начали играть в настольный теннис, а потом и вообще все делать вместе. Томасу было всего семнадцать, так что он не знал жизни. В таком возрасте многое зависит от того, что к тебе кто-то подойдет и скажет: «Привет! Ты не такой, как все!» Кто-то, кто возьмет за тебя ответственность и будет готов положить жизнь на то, чтобы реализовывать твои сумасшедшие идеи.

Том Эллинг был постарше. Он учился на операторском отделении, за плечами у него были эксперименты с изобразительным искусством, и он успел, среди прочего, поработать с видео и инсталляциями. Однажды, когда он выставлял в школе освещение для съемок, к нему подошел Ларс и заинтересовался техникой. Как выяснилось, у них с Томом были общие интересы и общее желание поломать традиционное отношение к кино. Том тоже заметил Триера еще до их знакомства – в первый же учебный день, когда новеньких представили режиссерскому отделению.

– Там Ларс блеснул, сообщив, что это дерьмовая школа, – говорит он.

Когда Ларсу пришло время снимать свой первый школьный фильм, он заявил, что хочет в операторы Тома Эллинга, мало того, он хочет, чтобы Том был его оператором на протяжении всех лет обучения. Триер собрал команду, и можно было начинать бунтовать. Потому что если было что-то, в чем все трое сходились, так это в том, что они должны были «как следует встряхнуть мир кино».

– Я помню, что Тома и Томаса только ленивый не предостерегал от общения со мной, потому что для них это якобы было вредно, и в человеческом, и в карьерном отношении. Я плохо на них влиял. Но мы считали все, чем занимаются другие, никому не нужной чушью.

* * *

В США Томас Гисласон учился раскадровке, при которой каждое положение камеры заранее прорисовывается до малейших деталей. В датском кино этот прием тогда не использовался. У Тома Эллинга был обширный культурно-исторический кругозор, и он, по словам Гисласона, точно знал, где именно в киномире и мире искусства можно стащить что-то ценное. Кроме того, он тоже был большим поклонником фильмов Тарковского.

И вот тройка друзей приступила к подготовке встряски для мира кино, которая проходила обычно по вечерам в операторской кинотеатра «Дагмар», где Томас Гисласон следил за пятью фильмами, пока друзья закладывали основы своих собственных будущих работ. Они начинали с того, что Том с Ларсом отсматривали множество фильмов и картин и читали множество книг. Потом все трое встречались и устраивали планерку, после которой Том и Томас рисовали раскадровку сцен, а Ларс и Том отправлялись искать подходящие места для съемок.

– Я сейчас это вспоминаю как общую игру. Мы употребляли все свое школьное время на то, чтобы испробовать разные возможности, и мне очень нравилось все, что мы делали. Наверное, потому что Ларс мыслил очень визуально. Мы очень, очень редко бывали в чем-то не согласны. В общем и целом все упиралось в то, как бы нам манипулировать этой цветной пленкой, – говорит Том Эллинг и добавляет: – Это действительно было чудесно. И потом, мы никогда не были уверены, что тот фильм, над которым мы работаем, не станет последним фильмом, который нам позволят снять, так что нужно было жечь по полной!

Когда погода этому благоприятствовала, они жгли на крыше кинотеатра «Дагмар». Там они сидели и фантазировали – и пили, как говорит Гисласон, тоже порядочно, – и мысли периодически выливались в слова, которые выкрикивались в небо между домами. Произносить их, по воспоминаниям Ларса фон Триера, было несложно: у друзей был жаргон, на котором практически все называлось дерьмом.

– А для того, что было хорошо, у нас тоже было специальное слово: умереть-как-мифологично. Это было высшее из возможных признаний. Мы все были согласны в том, что хорошо бы иметь в каждом кадре какие-то противопоставления, но в каждом конкретном случае нам нужно было заново решать, как что должно выглядеть, и мы никогда не сомневались, что именно является умереть-каким-мифологичным.

– И что было умереть-каким-мифологичным?

– Нам очень нравился фильм «Бегущий по лезвию», там азиаты, мир по горло в воде, дождях и тумане, и еще куча всяких умереть-каких-мифологичных штук. Том интересовался комиксами, Томас умел умереть-как-мифологично смонтировать фильм, а я должен был определить, что умереть-как-мифологично с сюжетной точки зрения.

Никто, однако же, не был столь же умереть-каким-мифологичным, как русский режиссер Андрей Тарковский, в чьих фильмах в изобилии были представлены упадок и разрушающиеся и покосившиеся здания, старые, затопленные или изъеденные временем.

– Валяющаяся на полу включенная электрическая лампочка. Факелы и вода. Или столкновение воды и огня. Все возможные контрасты. Декаданс. Дауны… они тоже были умереть-какими-мифологичными, – говорит Ларс фон Триер. – Том говорил: «А тут посадим китайскую женщину, чтобы она на все это мочилась: это очень важно». И это тоже было умереть-как-мифологично.

– Получается, это просто ощущение, определению оно не поддается?

– Нет, для меня, по крайней мере, нет. Это совершенно конкретное знание. Что-то подходит под определение, что-то нет. Бетон против природы – это умереть-как-мифологично. И огромные горы вещей, вдохновленные обувными горами из концлагерей. Под слоем травы лежит связка ключей, которая символизирует упадок цивилизации. Это было очень для нас важно: упадок цивилизации.

– Копоть?

– Да, копоть тоже. Потому что когда в дымовых трубах появляется копоть, это значит, что природа отвечает на удар.

– А старые подводные лодки?

– Да, русские подводные лодки вот ужасно красивые. То есть похожи-то они на дерьмо, но, несмотря на это, совершенно неподражаемы. А… еще – пневматическая почта! Все спускалось вниз, и мы обожали то, что все скрипело, какие-то цепи свисали и раскачивались, табличка была неплотно закреплена, а в неоновой лампе отходил контакт.

– Что именно вас в этом завораживало?

– Ну, это и есть тщетная человеческая попытка стать богом. Но здесь точно не было никаких предостережений зрителю, никакого «не играйте с огнем!». Мы называли это «искусство для искусства».

* * *

Искусство для искусства не было признанным предметом в Институте кинематографии – скорее поводом к отчислению. Каждый фильм должен был рассказывать историю, у которой были бы начало, середина и конец. В фильме должен был быть герой, который чему-то научился, – по возможности чему-то, что сделало бы мир лучше. Или, как формулирует Томас Гисласон:

– Раньше в Дании снимались соцреалистические фильмы, о том, кто покупает молоко, а кто забирает детей из садов или школ. Мы же хотели работать с подсознанием и использовать фильмы для того, для чего они, собственно, и созданы: делать ставку не на литературную составляющую, а на подсознательную.

По большому счету у Ларса фон Триера было всего два критерия для отбора образов и сцен в свои фильмы: он снимал или то, что занимало его самого, или то, чего терпеть не могли его преподаватели. Как только он узнал, что делить фильмы на главы строго запрещается, он немедленно решил это делать.

– Ретроспективные сцены и закадровые комментарии тоже крайне не одобрялись, так что их я тоже сразу начал использовать. Я, как ты, может быть, заметил, лучше всего работаю при наличии сопротивления. Если Петеру Ольбеку в фильме что-то не нравится, я могу гарантировать, что это войдет в конечную версию, – улыбается он. – В этом отношении я человек со слабым «я».

На занятиях в институте было обязательное посещение, и ожидалось, что половина студентов режиссерского отделения будет отсеиваться каждый год, так что правила важно было соблюдать. В правилах, однако, ничего не было написано о том, что на занятиях нужно слушать, так что на многих из них Ларс сидел, прячась за своими длинными волосами, и слушал плеер – первый в Дании, между прочим, синий металлический «Сони», который кто-то привез ему из США.

– Знаешь, какой он был красивый! В таком маленьком коричневом чехле, пластиковом наверняка, но кому какое дело. Нет, он правда был прекрасный и смертельно дорогой, – говорит он.

Выбор музыки, естественно, тоже был не случаен. Большинство кассет были записаны Томасом Гисласоном, который вспоминает, что у Ларса были очень специфические требования к репертуару: он предпочитал музыку в кавычках. Например, хриплую слезовыжималку Бонни Тайлор «Total Eclipse of the Heart».

– Он любил самую пошлую музыку, – говорит Гисласон. – И продолжает, собственно, ее любить. Единственное, чем его можно выманить танцевать, – это «Schooldays» Ареты Франклин.

* * *

Трое товарищей были не просто уверены в том, что они взяли верх над всеми, – они ни на секунду не усомнились, что другие при этом потерпели сокрушительное поражение. Об этом они не уставали напоминать всем, кому не повезло зайти в столовую в тот момент, когда там заседал эксклюзивный клуб.

– Это Ларс с Томом играли на чувствах и буржуазных коттеджных ценностях остальных, в жизни и в искусстве, утверждая, что они ни для кого не имеют ни малейшего значения. И если кто-то из студентов был доволен кем-то из учителей или школой в общем и целом, им тоже не было места в нашей команде. И я не шучу: я видел, как многие ревели, прежде чем покинуть помещение, – рассказывает Томас Гисласон.

Том Эллинг же считает, что спесь с остальных сбивал главным образом Ларс.

– Он вел себя как маленький невоспитанный мальчик, – вспоминает Эллинг. – В конфликтах он расцветал, они были топливом, на котором он работал. Каждая новая каверза или провокация, которую можно было швырнуть в лицо преподавателю, была ему только в радость.

Преподаватели, однако, тоже не упускали возможности в свою очередь швырнуть что-то в лицо Ларсу. Томас Гисласон помнит, что несколько раз преподаватели приносили на занятия сценарии Ларса и высмеивали их на все лады. Герт Фредхольм, например, подробно разобрал сценарий к выпускному фильму Ларса «Картина освобождения», показывающему немецкого солдата в дни после капитуляции. Фильм в институте восприняли как открытое заигрывание с фашизмом.

– Преподаватели реагировали точно так же, как позже реагировали зрители в кинотеатрах: считали, что мы фашисты какие-то. И я прекрасно помню, как Фредхольм стоял посреди столовой и смешивал Ларса с грязью. Ларс держался очень уверенно и хорошо формулировал, но Фредхольм и все его поколение прекрасно понимали, что, если фильм удастся, весь фундамент, на котором они строили свои жизни, рухнет.

Ларсу, по большому счету, позволяли делать все, что он хотел, утверждает Хеннинг Камре, который стал впоследствии административным директором Датского института кино, и даже на новом месте он ни разу не видел, чтобы Ларсу в чем-то отказали.

– Ларс уже в школе умел настаивать на своем во всем, что касалось кинопроизводства и учебных заданий. Да, конечно, бывали какие-то споры о том, что за история лежит в основе фильма, но, если с ним о чем-то договаривались, он держал слово, и мы прекрасно видели, что то, что он делает, было ни на что не похожим и, как правило, более интересным, чем у остальных.

Никто не назвал бы Триера образцом добродетели. В учебном документальном фильме, который он назвал «Лолита», он подсматривает за маленькими девочками у школы на Фредриксберге – за кадром мужской голос рассказывает о своих педофилических фантазиях, а Гитте Хеннинг поет о своем желании «выйти замуж за папочку».

– Я умел точно задевать именно те струны, которые приводили их в ярость.

Противостояние между Триером и Гертом Фредхольмом достигло своей высшей точки в тот день, когда Ларс монтировал какое-то из домашних заданий, а Фредхольм, водивший по Институту кинематографии африканского гостя, хотел посмотреть в монтажной фильм и попросил Ларса освободить помещение. Это Ларс сделать отказался, чем, по его собственным словам, довел Фредхольма едва ли не до апоплексического удара, так что тот бросился его душить, и их пришлось разнимать. Тогда-то Герт Фредхольм якобы и произвел высокомерного студента в юнкеры.

Перелом случился на средних курсах, после того, как три товарища сняли фильм «Ноктюрн». Это был первый типично триеровский фильм – чистый авангард: молодая женщина ходит по квартире в темных очках, бумаги танцуют в ветре от вентилятора, из опрокинутой бутылки вытекает вода, а на фоне слышится далекий сонный и нереальный телефонный разговор. Фильм получил молодежный приз на фестивале в Мюнхене, и это сделало его авторов неприкасаемыми. До этого случая никто из Института кинематографии никогда ничего не выигрывал.

– Мы сказали ему тогда, я помню, что это отличная работа, – говорит тогдашний ректор Хеннинг Камре. – Там была, помимо прочего, сцена, где замедленной съемкой показано, как разбивается огромное окно, и мы сказали: «Если тебе удастся связать свою способность выстраивать картинки с умением рассказывать истории, понятные всем остальным, ты наверняка далеко пойдешь».

Обучение азам актерского инструктажа абсолютно не интересовало юного Триера. Хеннинг Камре помнит свою встречу с Триером, на которой они обсуждали запланированный семинар по работе с актерами и где Ларс поинтересовался, сколько стоит актерское участие в подобных мероприятиях.

– После чего он сказал, что, если бы у него были свои деньги, он с гораздо большей охотой потратил бы их на курс гипноза, чтобы актеры делали то, что он хочет, а он сам был бы избавлен от необходимости с ними разговаривать.

Иными словами, с чувствительностью нужно было еще работать и работать. Ларс признает, что предпочел бы, чтобы актеры не делали вообще ничего, особенно не играли бы роль.

– Они просто должны были стоять в строго определенном месте, а потом переходить на другое место. Пытаясь при этом делать так мало, как только возможно. Когда они начинали играть, я чувствовал себя ужасно неловко, – говорит Ларс фон Триер.

– Тебе казалось, что они выглядят жеманно?

– Да, очень часто. Мне было неприятно смотреть на то, как неправдоподобно они себя ведут. Меня интересовали картинки – и место актеров в этих картинках. То, что я не хотел проводить для них инструктаж, было абсолютно сознательным выбором. Так поступали и в «Ночном портье», и в фильмах Тарковского. Так что это тоже было умереть-как-мифологично.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

«О божественных именах» – мое триединство

«О божественных именах» – мое триединство Как-то меня попросили написать «ясно и отчетливо», почему у меня столько имен. Хотя их происхождение объясняется вполне понятно, доселе многие считают, что мне нравится «придумывать себе новые псевдонимы» или нечто подобное. Все